Vカットの入り方によってはかなり固いと思いますが、思い切って割ります。

改造してしまおう「蛍光灯のインバータ化」

グロー点灯方式の蛍光灯をインバータ化して明るさ2割アップ!、消費電力2割ダウン!を目指そう。インバータ蛍光灯と普通の蛍光灯の見分け方

今の蛍光灯器具はインバータ化されたもの(蛍光灯のスイッチを入れたときに青白く光る小さなランプ「グローランプ」がついていないもの)が多くなってきています。

インバータ化された灯具とされていない灯具はこのランプの有無で判断できます。また、スイッチを入れたとき「パッ!」と点灯するのがインバータ化された灯具で、「チカ チカ チカ パ」と点灯するのがグローランプ方式の蛍光灯です。

インバータ化した理由

一番大きな理由は同じ消費電力で照度がUP(約20%)すること。

次に発熱が減り(発熱で消費される電力も減ります)、空調に少しでも負荷がかからないようにすること。

通常の蛍光灯では不可能な調光が可能となること。

調光をタイマーなどの外部機器でコントロールできること。

こんなことを思って秋葉原などを歩いていました。(と言うよりほかのDIY用のパーツ買いあさりをしてました)

いまいち市販のインバータ装置は「帯に短し襷に長し」で考えていたところインターネットでHID(メタハラ)を検索していたらボズシ工房

のサイトを発見し、 そこになんと蛍光灯用インバータがあるではないですか!

仕様も我が要求にばっちり合致していたため迷わず2セット購入して我が小さな海の照明グレードアップ化を始めました。

(ちなみに18W直管2灯用は1個2,800円でした)

以下、小さな海の蛍光灯改造記です。

ほかのDIYと異なり既存の機器の改造なので写真をメインに説明します。(写真を撮るのが大変だった)

進行イメージはボズシ工房の中にある説明より引用させてもらいました。(ボズシ様ごめんなさい)

ただし、以下のことを了承してから改造を始めてください。

器具の改造はご自分(改造者)の責任で実行してください。

器具に対し改造を加えると器具メーカーの保証を受けられなくなるばかりでなく製造物責任の範囲からも外れる事を承知の上で実施して下さい。

また、改造により発生する被害について管理人は一切の責任を負いません。

|

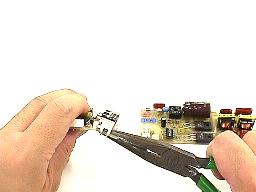

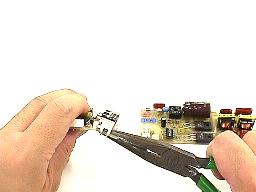

ボズシ工房より送られてきた基板のVカット2カ所を割り、試験調光基板、ジャック基板、インバーター基板の3枚に分割します。 Vカットの入り方によってはかなり固いと思いますが、思い切って割ります。 |

|

この様に3枚に分割されます。

分割が終わったらば試験調光基板(下段中央)の制作をします。 インバータキットには試験調光回路の基板のみ入っていますので、必要な部品(下段左側)は各自入手してください。(汎用的な部品がほとんどなので入手については問題ないと思います) もちろん購入した部品は試験調光基板(写真左はじの基板)に半田付けするのですよ! |

|

|

小さな海では㈱アクアシステムのサポートライト1200(18W

* 4)を例に改造方法を説明します。 (大きいライトの横に2台付いているのがビルトインした同メーカのメタハラです) |

|

最初に器具のサイドパネルをはずしシャーシとカバーを分離します。 |

|

|

器具に付いている配線や安定器をニッパや半田コテを使ってすべて取り外し、筐体だけにしてしまいます。 蛍光管ブラケットの配線取り外し方法は写真のように細い棒状のものを配線の刺さっている穴の横に差し込み配線を引き抜けば簡単にはずれます。 (右写真は下段のソケットの赤線を取り外し中、差している棒はステンレスのピンセット) ブラケットは後で再使用しますので壊さないようにしてください。 |

|

この辺でちょっと一服しながら新旧の部品を並べてみました。

向かって左が旧部品でグローランプ(上)、安定器(下)で蛍光管1本につき各1個必要です。 右側がインバータ基板とジャック基板でインバータ基板は2灯用のため2枚で済んでいます。 こうやって比べてみるとまさに時代の進歩がはっきりしてしまいますね。 中央の8個の部品は蛍光管(直管)を左右から支えるブラケットです。 (この部品は再利用しますので壊さないようにしてください) |

|

グロープラグは器械によって写真のように2種類あります。 (両方ともスイッチを入れると青白く点滅するやつです) |

|

さて、休憩も終わったところで作業再開です。 インバーター基板の取付位置を決定して下さい。取付位置は器具に付いている電源の配線が基板のL・N端子にとどく様な場所で器具のカバーに当たらない位置に配置するとよいでしょう。 このメーカのライトはケースにアルミ材を使っています。アルミはもちろん導体ですのでショートには気を付けてください。 インバータ基板から蛍光管ソケットへの配線は器具から外した線材を長さを整えながら使用します。基板のabcd端子が1灯、efgh端子が別の1灯になります。 (つまりサポートライトの場合は4灯=4系統=基板が2枚必要になります) 接続は線材の端を4~5mm剥き、基板の端子穴に差込み半田付けします。 半田付けが終わったらここで点灯試験をやっておきましょう。もう一度半田付けや配線をチェックしてから点灯です。 |

|

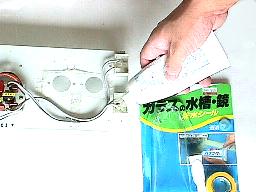

点灯を確認したら、カバーを取り付けますが、念のため次の作業を実施される事を推奨します。 蛍光管のソケットの半田付けした所やシャーシとソケットの溝(隙間)を、水槽用のシリコン・シール剤で防水します。シリコン・シール剤をたっぷり塗布してください。 これで水槽の湿気が照明器具に上がって来て、シャーシとソケットが絶縁不良を起こすのを防止できます。 インバーターはグロー方式で無い為に絶縁不良がおきると起動障害が起きやすいのです。 |

|

|

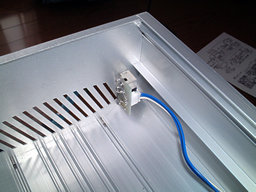

次に器具のサイドカバーに調光制御用のジャックを取り付けます。ACコードの出ている側のサイドパネルにジャック基板のジャックが収まる穴をドリルで開けジャック基板を付属のビスで固定します。 実際にはそのままではジャック基板が大きくうまく収まらなかったので、下半分を切断して約半分の大きさにして固定しました。よって、調光制御のディジーチェーンは不可能になってしまいました) |

|

サポートライト1200は4灯なのでインバータ基板は2枚必要です。器具の内部でインバータ基板同士や調光用の信号を配線を共用する場合にはこの様に接続してください。 (太い方(上・白色)がAC100V、細い方(下・青+白)が調光信号線) |

|

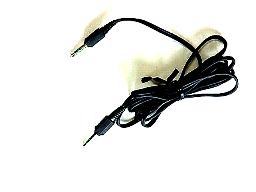

調光用の制御信号は3.5φのステレオ・ミニ・ジャックで伝送します。 オーディオのヘッド・ホン・ケーブルと同じ物ですので、家電店で延長ケーブルなどを入手するとよいでしょう。 (作っても簡単ですよ) |

|

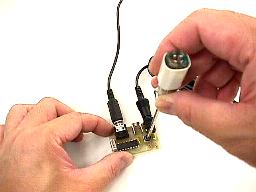

最後に試験調光をしてみます。試験調光用の基板を制御信号送出機とし、3.5φのミニ・ジャック・ケーブルを器具とこの基板間に接続します。電源(ACアダプター)を接続し、この様に半固定ボリュームを回して見ると、いかがでしょう?調光できましたか。 後はこの調光基板をコントローラに組み込んで制御させればOKです。 |

|

コントローラ(DIYで作ったシーケンサ)に調光基板を組み込んだところです。 シーケンサの出力に直接接続して、連続調光は行わず時間によって明暗2段切り替えとしてます。 |

注意

警告

器具の改造はあくまでもご自身(改造者)の責任で実行してください。

器具に対し改造を加えると器具メーカーの保証範囲外となるばかりでなく製造物責任の範囲からも外れる事を承知の上で実施して下さい。

また、改造により発生する被害について小さな海の管理人は一切の責任を負いません。