省電力の極致「LEDランプ」

を作ろう

照明をLED化して電力削減に協力しよう。

注)管理人は決して○○電力㈱の回し者ではありません。

白色LEDを使用した水槽用照明を作ろう

発光ダイオード(LED)の輝度の向上は近年急激に進歩してきました。

交通信号機や踏切警報機のランプが白熱灯からどんどんLEDに置き換わってきています。

乗用車のストップランプやウインカーランプ、電車のテールランプ等にも採用されてきています。

そこでそのLEDのうち、近年特に輝度を上げてきた白色及び青色を使った水槽用照明器具を作ってしまおうと思いたった。

30cmキューブクラスの水槽照明にはもってこいである。

白色LEDを照明として使った場合の利点は

・白熱灯・蛍光灯・メタルハライドランプ(HID)に比べ省電力、ランニングコストが安い

・寿命が長い・取替えの手間が省ける(製品に依ります「後日談2」参照)

・蛍光灯のように水銀などの有害物質を使っていない

・発熱が少ない

・輝度の劣化が少ない

等の利点があるが、その反面

・同じ光量を求めるとなると初期投資は高くつく(現時点では白熱灯と蛍光灯の中間程度の照度である)

・点発光のため広い範囲を照射できない(照射角の広いLEDも存在するが、やはり暗くなってしまう)

発光ダイオード(LED)とは

発光ダイオード(LED:Light Emitting Diode)とは、一方向にだけ電流を流しやすい作用を持つ半導体ダイオードのうちで、電流が流れると効率よく発光する素子の総称。

LEDにはアノードとカソードの2つの端子があり、アノードに正、カソードに負の電圧をかけると、約2~3.5Vの電圧で電流が流れ始め、発光する。

発光色は光の3原色(RGB)の他、黄や青緑(信号の青)はたまた電球色なども開発されている。

ガリウム・ヒ素などがよく使われる。

電気エネルギーを光エネルギーに直接変換するので消費電力が小さく、半永久的に使え環境にも優しいのが特徴の素子である。

近年とみに光量の増加が進み、白色では約10cd(カンデラ)青色では5cd程度の高輝度LEDも市場に出だした。

制作顛末

基本的に市販品をメインにして特殊な部品は極力使用しないようにして制作してみました。

電源には機種変更した時に保存して置いた古い携帯電話のACアダプターを再利用してみましたが、もちろん市販品のACアダプタも使用できます。

|

部品の調達1(発光ダイオード偏)

LEDは秋葉原の秋月電子通商で購入しました。

まとまった数が必要なため20個入り1,800円の白色LED(OSWT511A、左)は超お買い得。(この型番は使わない方が良いです。後日談2参照)

青も5cdのOSUB511A、右(1個150円)もありますが、単価的に???。

見た目はともに同じ無色の5φパッケージですので一緒にしてしまうと点灯するまで色が解りません。

足の長い方がアノード(+)で短い方がカソード(-)です。

|

|

|

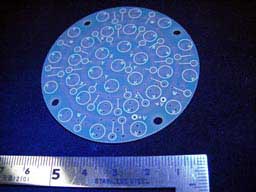

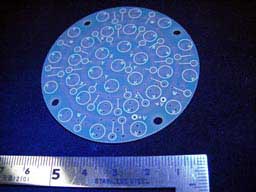

部品の調達2(基板偏、これだけはさすがにちょっと特殊?)

LEDを装着する基板は秋葉原の千石電商で購入しました。

サンハヤト㈱のLEDフラッシュ基板(LED-620)が目的にバッチリ合致ですが、出来の割には少々お高めでした。

直径は60mmでその上にLED(5φ)と電流制限抵抗を各31個実装できます

|

|

部品の調達3(ケーシング偏)

これはなんとペン立てです。

池袋の東急ハンズで購入しました(商品名ペンマル)

スケールを当ててみたら内径が60mm強で上記LEDフラッシュ基板(60φ)がバッチリ収まりました。

また、偶然だったのですが底に行くに連れて細くテーパーしており基板がちょうど中程のところで保持されたのもgood! |

|

部品の調達4(電源偏)

これだけはリサイクル品です。

管理人はauの愛好者でしたので機種変更して不要となったACアダプターを再利用しています。

今回使用した物は三洋電機製でDC5.4V550mA定格でした。

LED1個当たり約15mA流す予定でいますので、15mA*31個=465mA以上の定格を持ったACアダプタなら問題なく使用できます。

au以外の携帯電話のACアダプタの定格は不明ですが、3.6V以上の電圧があれば後述する電流制限抵抗の値を調整することに

よって使用可能です。

注)もちろん市販の電源アダプタを購入してもまったく問題ありません。

|

|

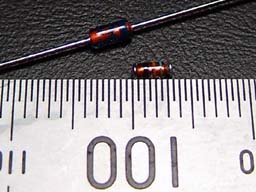

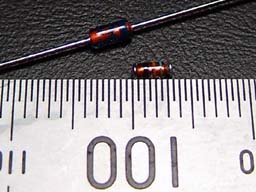

部品の調達5(電流制限抵抗偏)

LEDはダイオードの仲間ですので流れる電流(順方向電流:IF)により順方向電圧(VF)の決まりがあります。

VF以上の電圧を直接LEDに加えると、IFが多くなりLEDは破壊してしまいます。

また、VF以下の電圧ではLEDは点灯しません。そのため、電流制限抵抗を直列に入れIFの調整を行います。

電流制限抵抗の計算式は以下の通りです。

(電源電圧(V) - 順方向電圧(V)) ÷ 順方向電流(A) = 抵抗値(Ω)

今回は手持ちの100Ω 1/6Wを使ったのでIF=18mAとなりました(写真中央の小さい抵抗)。

ただ1/6Wでは点灯時少々発熱しますので、1/4W(写真左端)を使った方が良いですね。

抵抗の代わりに定電流ダイオード(写真右側、15~18mA用)を使用する方法もあります |

|

使用工具1(ハンダゴテ&ハンダ)

普通のハンダゴテと糸ハンダで十分です。

管理人が使用しているハンダゴテは20/130W切替式の即暖タイプです。

糸ハンダはいろいろな太さやがありますが0.8mmまたは1.0mm位が使いやすいでしょう。

ちなみに管理人が使用している糸ハンダは0.6mmです。

|

|

使用工具2(ニッパー)

普通の電気工事用のニッパーでも問題はありませんが、電子工作用の精密ニッパーの方が使いやすいです。

管理人はイタリアピジコム社製の精密ニッパー(型番YN-12)を使用しています。

(この工具は非常に使いやすいのでお勧めです)

|

|

使用工具3(ドリル&歯)

ケースに電源ケーブルを通す穴を開けるための工具です。

歯は2φ~3φ位がちょうど良いでしょう。 |

|

お待たせしました、工作開始です。

基板のシルク印刷された部分にLEDと抵抗を挿入し、ハンダ付けをして行きます。

制作自体は非常に単純で簡単ですが、くれぐれも火傷をしないようにしてください。

また、周りを焦がさないようにも注意してください。 |

|

ハンダ付けが全て完了しケース(実はペン立て)に組み込んだ完成品です。

後はブラケットをどのように加工するか思案しています。

とりあえずは電源線を天井から吊したブラケット方式で我慢とします。 |

|

|

配光パターン(正面)です。

真正面約5mよりの撮影ですが思ったより明るいです。

ただご覧の通りかなりの狭照射角で、正面より約15度ずれただけでこれだけ光量が落ちてしまう(右写真)のでスポットランプ的な使い方になるでしょう。

|

|

配光パターン(横)です。

床面より300mmの高さで点灯してみたときの配光パターンです。

下にあるスケールは150mmでその下の明るい部分の直径を見て貰えば解るとおりかなり狭照射角で、スポットランプ的な配光パターンになっています。

逆に言えば20cm~30cmのキューブ水槽にはもってこいかもしれません(光源による水温上昇は無視できます)。 |

制作を終わって

「思ったより明るい」と言うのが実感です。

これでもう少し照射角が広ければ文句無しです。

今回の制作に当たりLEDを数種類購入しました、その結果同じ白と言いながらメーカが違うと黄色に近い白から青に近い白まで結構色温度に開きがありました。

これは青にも同じ事が言え、この記事を読んで制作してみようと思った方はLEDは同じメーカ(出来れば同じ製造ロット)で統一されると色温度の差が出にくくなると思います。

白色LEDのトリビア

電気が直接光にかわる現象はエレクトロルミネッセンス(EL)というが、光が別の波長(したがって別の色)の光にかわる現象をフォトルミネッセンス(PL)と言います。

このELとPLをうまく組み合わせて、青色LEDひとつとYAG(イットリウム・アルミニウム・ガーネット)系蛍光体などで白色LEDを実現することができます。

蛍光体はLEDと比べればはるかに安いので、青色LEDの価格に近い白色LEDを作れる。

しかもパッケージ上は一つのLEDで白色光が得られるのはおおいに魅力的です。

具体的な発光の仕組みは次の通りで

蛍光体は青色光を黄色に光に変換する。

LED・チップ(GaN)が放射する青色光の一部は蛍光体層を透過し、残りは蛍光体に当たって黄色の光になる。

この2色の光が混ざり合って白色に見える……というわけです。

しかしこれらの方法で得られた白色光は、擬似的に白色を再現しているわけであって厳密に言う光の三原色ではない。

よってこの白色光で赤い物体を照らすと実際より黒ずんで見えてしまう。

この色再現性が乏しいということが今後の白色LEDの課題になっています。

注意

簡単に制作できると言っても相手は電気です。

誤った配線やショートをした場合には最悪の場合、部品が発煙したり、破裂する事もありますので、配線終了後にもう一度チェックを行い危険のない体勢で電源を投入して下さい。

万が一点灯しない場合には直ぐに電源プラグを抜き、配線やハンダ付けのチェックを行ってください。

警告

制作はあくまでもご自身(制作者)の責任で行ってください。

また、制作により発生した二次的被害について小さな海の管理人は一切の責任を負いません。

後日談

稚魚の育成用照明にぴったりのため連続点灯を行ったところ約2週間経った頃より白色LEDの輝度が(10/1以下に)激減した。

なるべく照度を上げるようにと電流値を上限一杯(約25mA)まで持っていったのがまずかったようである(涙)

青は大丈夫なのだが何故か白だけがいってしまった。

そういえば、高輝度LEDは信号やストップランプなどの点滅はあるが、常時点灯というのはあまり聞かない。

あわててネットを探しまくったのだが、高輝度LEDの連続点灯による寿命に関しての記述・書簡が見あたらない。

ご存じの方はお教えいただきたい。

このままでは高寿命LEDランプが低寿命LEDランプになってしまう(笑)

よって電流制限抵抗を定電流ダイオード(CRD)に交換し定格値の約80%の電流(20mA)を流すように改造した。

(定電流ダイオードは抵抗に比べると単価は10倍位するが、抵抗使用時にあった発熱は全く起こらない)

これでどのくらい持つか実験を開始したところである。

実験結果はまたこのページにて発表したいと思っています。

後日談2

また暗くなってしまった。うち2つは完全に消えてしまっている。

ここまで短時間で照度が激減するようでは照明としては使用できない。

秋月のサイトでも『OSWT511Aは高温で長時間使用すると輝度が低下する場合があります。そのため照明などの輝度を保たなければならない用途には適しておりません。』

といつの間にか追記された。

なんなんだ!と思っていたら、先日ある方からmailを頂きました。

以下にその方の了承を得てそのmailの一部を転載致します。

小さな海の自作照明での失敗(LEDが暗くなる)は OSWT511A 又は OSWT5111A 自体が原因です。

私も同LEDを某社から300個購入して機械照明にと取り付けた所

点灯1Hで100中2個明るさが半減 約250Hで明るさが半減50個

500Hでほぼ全滅と言う結果が出ています。(定電流20mA)

( 500H時点灯無し10個 在り 電球の方がまだまし)

OSWT511Aは中国メーカー製で玩具やハンドライト程度の目的で

の使用には問題無いです。

ちなみに日亜化学 NSPW500BS BS/S はOSWT511Aより

スペック上は下まわってますが点灯比較すると日亜が遥かに明るいです。

連続点灯テストでは定格20mA 750時間連続点灯でも 光度低下率1%以下

と信じられないほど高安定です。(光学器機用光度計と定電流電源使用)

日亜化学NSPW500BSの単価を調べたところ秋葉原で1個190円前後で売られている(単価は倍じゃ~)

ただし日亜 白LEDは微妙な色むらが有るそうです(管理人が直接比較したわけではありません)

でも 、750時間連続点灯でも 光度低下率1%以下は魅力なので小さな海のLEDランプもこれに交換しようと思っている。

後日談3

知人よりこのLEDランプ用のケースを頂いた(感謝、感謝)

早速組み込んでみてしばらく点灯していたところケースがほんのりと暖かくなってきた。

今までのペン立てケースと違い密封性が良いため電流制限抵抗の発熱分を逃す部分が無くなりその熱がケースに伝わってきたものである。

計算上は大丈夫(なはず)なのだがやはり熱を持つと言うことは気分的に良くないものである。

そこで完成していたものを一旦ばらし、電流制限抵抗を定電流ダイオード(CRD)に置き換える加工を行うことにした。

加工顛末と完成写真である。

|

これが今回使った定電流ダイオード(Current

Regulative Diode)で足の有る方がE-153、足の無いのがF-153で

4.3~25Vの電圧範囲で12~18mAの一定電流を得ることができる。

今までは5mA程度のものが上限だったのだがここで15mA程度の供給が可能なCRDがリリースされた。

これはLED駆動に最適な電流範囲で、電源を変更した場合に抵抗値の再計算が必要な抵抗制御と違い、何も改造無く対応できるところが嬉しい。

おまけに発熱がない!

ただ、残念なことに値段が高い(抵抗なら1本1円程度なのだが、E-153で50円、F-153で60円程度する) |

|

|

配線?完了後の写真がこれ。

CRDはすべてパターン面に実装しLED側には何も出さないようにした。

オマケにLED側の基板を銀色に塗ってみた(少しは反射が期待できるかも?)

穴も埋めて磨き出せばもっと綺麗になったかもしれないが、後の祭り。 |

|

これが完成写真で、ペン立てケースより格段に立派になった。

ケースも銀色に塗ってしまったのでケースの反射も期待でき、また外部への発散もそれなりに防げていると思う。

ここまで綺麗にできてしまうと某社製のLEDランプが大変に高価なので廉価版として売り出そうか………などと思ってしまう。

これは 一応………非売品です。 |

後日談4

あるところで評判が良かったのでこのLEDランプを売り出そうと思っております。

このキットのケースはクリアになります(下写真参照)

上の塗装済みにする場合は別途ご相談いたします。

詳細は管理人までMailでご連絡ください。

|

ムーンライトにはちょっと明るすぎるかもしれませんが蛍光灯を使っている水槽へ青色の補充は十分ではないかと考えます。

スイッチを付ければ円周に添って外側から12灯、12灯、6灯、1灯で点灯を切り替えることも出来ます。

1灯で60cm水槽くらいまでカバーは可能です。

(斜めから照射した場合です。垂直に照射した場合は水面から50cmで約30cmの直径を照射します)

市販のLEDランプに比べたら格段に安いか、あるいは値段が同じなら格段に明るいかどちらかです。

|