メニューぺージへ戻る 青梅の歴史Ⅰ目次 青梅の旧石器時代 縄文時代 弥生時代 古墳時代 奈良時代 平安時代 畠山重忠 重忠と青梅 鎌倉時代 三田一族 室町時代 安土桃山時代 |

青梅の旧石器時代 今井の薬王寺の南にある「城の腰遺跡」から15000年前の旧石器時代の石器が見つかっています。 それらは、◎石器を作る材料の石、◎切ったり削ったりする削器、◎調理用の焼けた石、◎ナイフ型石器(棒の先につけて槍にしたり、肉や皮を切った)です。 素材はチャートや、さらに鋭いものが作れる黒曜石でした。 チャートは青梅や奥多摩でとれますが、黒曜石は箱根や長野県の和田峠まで行かなければとれません。このことから、当時すでに何らかの方法で交易が行われていたことが分かります。 吹上の吹上小学校とその南一帯の馬場遺跡では1万3000年前の細石器が出ています。 ◎進歩した石器の細石刃、◎小型の鋭利な石器である尖頭器(せんとうき)です。 縄文時代 1万2000~1万年くらい前、弓矢や土器が使われるようになり、青梅の人々の生活が豊かになってきました。 梅郷5丁目にある神代橋西の「下清水遺跡」では8000~7000年前の底がとんがった土器が見つかっています。 この土器は、横浜の野島貝塚で最初に見つかったところから「野島式土器」といわれる砲弾型の尖底土器です。 尖った底は主に炉に突き刺して煮炊きに使われたもので、移動して歩く生活に適したものだったようです。 このような土器の発明は、調理法を多様なものにし、食物の種類を増やし、寿命も延ばし人口も増えたと思われます。 青梅駅そばの「裏宿遺跡」では4000年前、縄文中期の敷石住居が4基と、祭祀の場あるいは集会の場、いずれにしても神聖な場であったと考えられている柄鏡型敷石住居が見つかっています。 長淵の「寺改戸遺跡」からは、3000年前の注口土器とコップ型土器が出ました。 駒木町1丁目の凱旋橋北側「喜代沢遺跡」からは、縄文晩期の2500年前頃の土器、石器、土偶、耳飾り、石棒、石剣、さらに漁労道具の土錘(おもり)、石錘などが多数出土しました。 青梅の縄文人は、おそらく多摩川や霞川、成木川などで漁をしていたと思われます。 弥生時代 2000年前、稲作が霞川流域に伝わり、青梅の人々の生活も大きく変わりました。 前出の吹上「馬場遺跡」では、この頃の住居群と方形周溝墓が見つかり、集落があったことがうかがえます。 北関東・中部系土器と稲とともに伝わってきた抉入石斧(えぐりいりせきふ)、片刃斧なども出ています。 古墳時代 3~4世紀、大門から野上にかけて大集落が見られます。 青梅市内で発見された遺跡は170程ありますが、弥生、古墳、奈良時代のものはきわめて少ないのです。 寒冷化した気候のせいなのか、稲作に適した土地が少なかったのか、そのほかの理由なのかよく分かっていません。 大化元年(645)大化の改新 7世紀末府中に武蔵の国府がおかれる 奈良時代 和銅3年(710)平城京に遷都 前出吹上「馬場遺跡」で火打鎌と糸が使われる。 天平13年(741)武蔵国分寺の造営が始まる。 平安時代 延歴13年(794)平安京に遷都 承和2年(835)武蔵国分寺の七重の塔焼失。 このころ、前出青梅駅そばの「裏宿遺跡」で集落ができ、鉄鏃(てつぞく 鉄製のやじり)などの金属器が使われた。 承平5年(935)平将門、関東で挙兵。 畠山重忠 畠山重忠(長寛2(1164)年~元久2(1205)年)は武勇にすぐれ忠義にあつい人物でした。頼朝のはじめての武家政権を打ち立てるという偉業は、彼をはじめとする御家人によって成し遂げられたのです。 数いる御家人の中で、頼朝に最も信頼されていた武将のひとりが畠山重忠でした。頼朝の数々の軍事作戦にあたっては、栄えある先陣を命じられることが数多くありました。 生誕地は埼玉県深谷市畠山(旧大里郡川本町畠山)です。父重能の代に秩父郡吉田町から、畠山に移り畠山姓を名乗りました。 現在生誕の地は畠山重忠公史跡公園になっていて、重忠主従の墓、館跡、産湯の井戸、一の谷鵯越のあの馬を背負った銅像などがあります。 重忠の父重能は、平治の乱で頼朝の父義朝が敗死してからは、平家に従っていました。 治承4(1180)年8月17日 源頼朝が相模国足柄郡石橋山で挙兵したのに対し、大番役のため在京の父に代わり17歳の重忠が平家側として参戦しました。 8/24 頼朝がすぐに敗れて安房に逃亡したため、石橋山には間に合いませんでした。ところが、鎌倉油井ヶ浜で頼朝側についた母方の伯父である相模の三浦義澄と遭遇し、手違いから合戦となり、郎従五十余人を死なすこととなってしまいました。 8/26 親戚である河越重頼、江戸重長らと衣笠城に三浦氏を攻め、母方の祖父三浦義明を戦死させました。 10/4長井の渡しで河越重頼、江戸重長らと、再起して武蔵の国に進出してきた頼朝と参会、頼朝に従うこととなりました。この時、父重能は依然京にありました。 宇治川の合戦 そして元暦元年(1184)正月には、源義経に属して木曽義仲と宇治川で戦うこととになりました。 宇治川合戦における重忠の活躍については、吾妻鏡や平家物語にもありますが源平盛衰記が最もくわしく扱っています。 「手勢五百余騎、さと河にぞ打入れ」て「強き馬をば上手に立てて、厲しき流れを防がせよ、弱き馬をば下手に立てて、ぬるみに付けて渡すべし」と下知しながら馬いかだを組んで宇治川を押し渡ったことをはじめとして華々しい戦いぶりを述べています。また、 宇治路を破った源義経ら六騎の武者が法皇の院の御所に馳せ参じ、先ず義経が名乗ったのに続いで「青地の錦の直垂に、赤威の鎧を着、備前作りのかう平の大太刀帯いたるは、武蔵国の住人秩父の末流、畠山庄司重能が一男次郎重忠、生年二十一と名乗る」・・・と記しています。 一ノ谷の合戦・鵯越の逆落とし 源平盛衰記によると 畠山は、壇の上にて馬より下り,差しのぞいて申しけるは『爰は大事の悪所,馬転ばして悪しかるべし,親にかかる時子にかかる折と云う事あり,今日は馬を労わらん』とて,手綱腹帯より合わせて,七寸に余りて大いに太き馬を,十文字に引きからげて,鎧の上に担ぎ負うて,椎の木のすだち一本捩切り杖につき,岩のはざまをしずしずとこそ下りけれ。東八か国に大刀とは云いけれども,只今かかる振る舞い,人倫には非らず,誠に鬼神のしわざとぞ,上下舌を振いける。・・・ 奥州征伐 文治5年(1189)7月19日 頼朝は奥州の藤原氏を討つため、自ら大将軍となって鎌倉を出発しました。 その先陣を命じられた重忠は軍夫のうち30人には鋤や鍬を持たせました。相手の藤原泰衡は陸奥国阿津賀志山に城壁をつくり、堀をほってこれに対峙しました。合戦の前夜、重忠は軍夫を使って急ぎこの堀を埋めたのであります。 吾妻鏡8月7日の記事は、重忠の思慮の深さが城郭の堀を埋めるのに役立ち、人馬の進攻がうまくいったのであって「すでに神に通じていたのであったろうか」というのであります。 さらに、この戦で重忠は、きまりを犯して抜け馳けの先陣争いをした武者の行動を悠然と見逃してやったり、捕虜となった敵将の取調べにあたり名誉を重んじた扱いをして心服させたことなど、武将としての風格を思わせる話しを残しています。 鎌倉幕府における北条氏の台頭 建久3(1192)年頼朝は征夷大将軍に任じられ、名実ともに武家政権を打ち立てました。ところが、その7年後の正治1(1199)年死亡してしまいます。 嫡子頼家は18歳。不安です。そこで、有力御家人13人の合議制で事を処理することとなりました。 ここで、外戚に当たる北条時政・義時父子が台頭してきます。 具体的には、他の有力御家人を次々と、様々な口実を設け滅ぼしていったのです。 1200年は梶原景時、この場合は重忠も梶原景時の非を訴える連判状に署名したぐらいでしたので、何とも言えないのですが、とにかく滅ぼされました。 そのあとは、1203年比企能員、1205年畠山重忠、1213年和田義盛という具合に有力御家人が次々と滅ぼされていきました。 1203年重病となった頼家は、伊豆に幽閉され、弟の実朝が将軍となりました。このとき、北条時政は執権となりました。 実朝は翌年死亡してしまいます。暗殺とも言われています。 頼朝の血が絶えた後の将軍は摂関家から迎えています。さらにその2代後からは、政治に関与しないことを通例とする宮将軍を迎えています。 鎌倉幕府は、実質的には北条幕府だったのです。 重忠が滅ぼされた二俣川の戦い 元久2年(1205)6月19日早朝<、重忠は稲毛重成の「鎌倉に何か起こりそうだ」という報らせによって、合戦の準備なしの135騎で菅谷の館を出発し、6月22日に二俣川(横浜市)に着きました。 幕府側では重忠が鎌倉に向かったということで北条義時を総大将として数万の大軍を差し向け、22日昼頃に両者が二俣川で対陣しました。 息子の重保がすでに討たれ、数万の大軍が向けられていることを知り、はじめて北条氏にはかられたことを悟りました。 家来は、この際秩父に帰って陣を立て直すことをすすめましたが、重忠は「梶原氏がそうやって滅ぼされた。重忠は幕府に異心などない、討たれても武士の名誉を重んずる」といって聞き入れずに戦い、矢にあたって死亡してしまいました。年42歳でありました。 重忠と青梅 武蔵御嶽神社に赤糸縅大鎧を奉納したのは畠山重忠です。 畠山重忠は、鎌倉幕府の重臣で頼朝に召され、いつも鎌倉街道を通って出府していました。 ある時、重忠一行がいつものように秩父から山伏峠を越えて名栗を通り、小沢峠を過ぎ、松ノ木峠に向う途中、妖怪の仕業か突然一寸先も見えない霧にまかれてしまいました。 重忠は大刀を抜き、気合するどく切り下すと、霧は消え足元に見事ふたつに切られた石が落ちていました。 重忠一行は無事、松ノ木峠を越え、鎌倉に向うことができました。 地元の人々はこの石を「畠山重忠の切石」といっています。 という伝説があります。これにより、重忠が嵐山から青梅を通って鎌倉に行っていたことが分かります。 鎌倉時代 建久3年(1192)源頼朝は鎌倉に幕府を開く。 建長2年(1250)三田入道の名が「東鑑」に現れる。 正嘉2年(1258)三田小太郎・同五郎の名が「東鑑」に現れる。 文永元年(1264)塩船観音寺の本尊千手観音が作られる。 三田一族 東青梅駅を過ぎて、成木街道入口交差点を右折して少し行くと、第四小学校前交差点があります。 吹上トンネルに行くには、まっすぐ行くのですが、これを右折して、一つ目の信号のところにあるのが光明寺です。 この寺の裏山が800年前から300年間青梅を中心とする杣保(そまのほ)を支配した三田一族の居城であった勝沼城跡です。 年代については、はっきりしない部分も多いのですが、歴史にはじめに出てくる三田一族は、建長2年(1250)三田入道の名が「東鑑」に現れています。 さらに、正嘉2年(1258)三田小太郎・同五郎の名が同じ「東鑑」に現れています。 乗安寺の縁起によると正安2年(1300)三田長綱が勝沼の乗安寺を創建したとあります。 元亨2年(1322)には三田清綱が今寺報恩寺に鐘を奉納し、寺を再興したとあります。 長綱、清綱は親子かもしれませんね。 この後100年くらい記録がなく、応永年間(1394~1427)の武州南一揆関係の古文書の中に「勝沼殿」という宛名がありました。 応永25年(1418)に発せられた古文書に「武州杣保三田朝貞三田安芸入道」の名がみえました。 三田氏は国府と関係を保ちながら、鎌倉幕府の御家人となり勢力を拡大した地方豪族と見られています。 「東鑑」によると、建長2年(1250)三田入道は内裏の造営の負担が割り当てられています。このことで幕府の御家人だったことが分かります。 正嘉2年(1258)3月1日、随兵として三田小太郎、五郎の名があります。随兵は美しい鎧を着て将軍のお供をする名誉な役です。 参考年代 鎌倉幕府 1192~1333 室町幕府 1336~1573 応仁の乱 以降戦国時代 1467 信長 桶狭間の戦い 1560 信長 美濃攻略 33歳 1567 三田一族の活動一覧

杣保とは、羽村より西の多摩川すじを指し、「武蔵国杣保青梅村」のように使われていました。 永禄7年(1564)後北条氏から発せられた文書の記述に「三田谷各々の在々所々を打ち立てて」というのがありました。 天文年間(1532~1555)北条氏の「小田原衆所領役帳」には三田谷が入間川上流の名栗谷に及んでいました。 三田氏は土地だけでなく木材、鷹、漆なども支配していた模様です。 最後の4代のうち最盛期は、氏宗・政定親子の時代とされ、高麗や入間方面までその支配がおよびました。 京の有名な連歌師、柴の屋宗長の紀行文「東路乃津登」に永正6年(1509)8月勝沼城を訪れ、半月滞在したことが書いてあります。連歌の会が何度も開かれたことがうかがえます。 元は鎌倉の御家人だった三田氏は、久しく関東管領の山内上杉氏と主従関係にあり、各地を転戦しました。1478年に上杉顕定が出した書状は非常に丁寧で、その関係をうかがわせるものでした。一将として相当の発言力を持っていたものと思われます。 永禄4年(1563)三田氏の最後は、三田氏家臣谷合久信の手記によりますと、滝山城の北条氏照は梅ケ谷峠、多摩川軍畑の渡し、桧沢から攻めかかりました。 三田氏80騎が籠城する辛垣城では鉄砲が一挺あって、先陣を一発で倒しました。皆必死に闘いましたが、塚田又八という家臣が変心し、火を放ったため敗れることとなってしまいました。 三田氏を滅ぼした北条氏照も、27年後の1590年に秀吉に敗れ、切腹しています。  500年前に政定が天寧寺に奉納した銅鐘に刻まれた文字。今でも判読できました。「大檀那平氏朝臣将門之後胤三田弾正忠政定」 2008年8月7日撮影 室町時代 建武3年(1336)足利尊氏京都に幕府を開く。 長禄元年(1457)太田道灌江戸城を築く。 永禄4年(1563)三田氏が滅んだ後の勝沼城には、三田一族の師岡山城守将景が入りました。 残された地侍達は、北条の組織に組み込まれ、厳しい軍役制度の中で耐えるしかありませんでした。 北条早雲から4代目、氏政は小田原、弟の氏照は八王子で関東250万石を支配しました。 永禄12年(1569)武田信玄は今川攻略のため、今川と手を組む北条の滝山城を攻めました。 この戦いで、師岡山城守が武田勝頼と一騎打ちをしたと伝えられています。 この戦に、後北条の傘下になっていた青梅の人々も動員されました。 かろうじて城を守りましたが、鉄砲の時代には滝山城ではもたないと言うことで、この後、より堅固な八王子城が造られることになりました。 安土桃山時代 天正年代(1573~1596)今井の七日市場始まる。 後北条の最後 天正15年(1587)豊臣秀吉が北条の関東を攻めてくるのは、時間の問題となり、関東一円で民兵の徴用が強制的に行われました。 塩船観音寺の山伏も動員されました。 さらに、各寺社に対して、武器を造るための鐘借用状を出しました。成木の安楽寺、下永淵の玉泉寺には同じ日付の書状が来ています。 天正16年(1588)正月前後に三田谷にも八王子城籠城の命令が出されました。「上方勢との合戦のときは妻子を八王子城へ入れよ」とあり、地侍だけでなく職人などの反抗や離反を恐れていたようであります。 天正18年(1590)ついに秀吉軍が来ました。6月23日、八王子城には上杉・前田の軍勢15,000が迫りました。 城主は小田原にとどまったままで不在でした。一気に攻められ落城しました。 組織された秀吉の軍隊と、地侍や臨時の民兵ではプロとアマほどの差がありました。 戦死者の3割は、女、子供、職人などの非戦闘員でありました。 7月には小田原も降伏、氏政、氏照は7月11日自害。 秀吉は、家康に北条の旧領であった武蔵、相模、伊豆、上総、下総、上野の6国を与えました。 徳川家康江戸に入る 天正18年(1590)徳川家康江戸に入る 御朱印地 御朱印状とは、所領を寄進した旨が書かれ、朱肉を使って将軍の印を押した書状です。これをもらうことは大変な名誉でした。 天正19年(1591)御嶽神社(30石)、金剛寺(20石)、天寧寺(20石)、海禅寺(15石)、報恩寺(10石)、安楽寺(7石)、下山八幡神社(5石)、玉泉寺(3石)が下付されました。 その後慶安2年(1649)にも聞修院(10石)、塩船観音寺(5石)、野上春日神社(2石)などが下付されました。 御朱印状は将軍が変わるごとに江戸に持参し、書き改めてもらったそうです。 検地 支配する領地からどれだけの年貢が見込めるのか、それぞれの土地の所有者は誰なのか、広さはどれほどなのか、詳しく調べるのが検地です。 秀吉は、厳しい検地で兵農分離をすすめ、土地の領有形態を一変させました。 「刀狩り」を同時に行い、土豪や地侍の存在を認めないこととしました。すなわち、武士になるのか、農民になるのか選択を迫ったのです。 これを受けた家康の検地が、天正19年(1591)青梅でも行われ、武士になるのか、農民になるのか選択を迫られました。 黒沢の柳井氏は、もとは武田の家臣だったのですが、兄弟のうちひとりは武士として家康に仕え、ひとりは農民となりました。 下師岡の吉野家では、長男を農民にし、次男は水戸徳川家に仕官することとしました。 旧三田領55ケ村の水田石高は985.2石、畑地石高は8,646.1石でした。 村は農民同士が農作業や宗教行事などを協力し合って行う共同体でありましたが、旧三田領では小さな根ケ布の17戸から大きな青梅村の470戸までありました。 文禄元年(1592)御嶽山の神木を伐って九州の名護屋に運ぶ。 メニューぺージへ戻る |

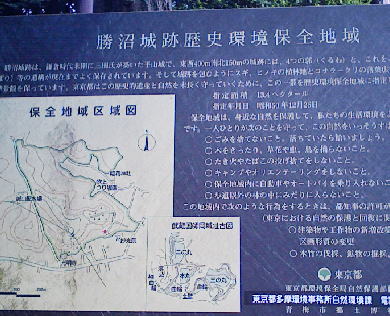

勝沼城跡歴史環境保全地域の表示板 墓地との境にありました  光明寺裏山の勝沼城跡 三の丸付近の空堀と思われる  三の丸付近の土塁と思われる  光明寺のとなり(北西側)にある 師岡神社の椎の木  氏宗が再建した天寧寺の現在の山門 1759(宝暦9)年の建築です  天寧寺の政定が奉納した銅鐘  茅葺屋根をふき替えたばかりの 塩船観音寺の山門 寿永3(1187)年建立  氏宗が補修した塩船観音寺山門の仁王像 |