桭慣偺惂嶌幰

愮愗壆帯暫塹

乮侾乯嬤戙傑偱偺楌巎

愮愗壆堦栧偼摗尨晄斾摍傪慶偲偟丄撧椙帪戙偵偼弔擔戝幮偺恄恖岺彔乮媨戝岺乯傪偟偰偄傑偟偨丅擭偵堦搙壴傪惗偗傞愮愗戜傪曭擺偟偰偄偨偨傔偵乽愮愗壴乿傪壠栦偵巊偆傛偆偵側偭偨偲偄傢傟丄屻偵壆崋傕乽愮愗壆乿偲偟傑偟偨丅寶愝嬈偱偁傞偲偙傠偐傜暯埨嫗寶愝偵嶲壛偡傞偙偲偵側傝丄埲屻丄嫗搒偵嫃傪堏偟偰偦偺傑傑悢昐擭傪夁偛偟偨偲巚傢傟傑偡偑丄墳恗偺棎偵傛傝嬤峕崙偺峛夑孲惣懞偲偄偆偲偙傠偵慳奐偟傑偟偨丅愮愗壆堦栧偺惄偼惣懞偱偡偑丄偦傟偼偙偺惣懞偵桼棃偡傞偦偆偱偡丅懠偵傕嫗搒偺榁曑堦懓偵偼惣懞偲偄偆惄偑偁傝傑偡偑丄偦傟偼傗偼傝偦偙偵慳奐偟偨恖偨偪偺枛遽偩偲尵傢傟偰偄傑偡丅

1555擭乮峅帯尦擭乯丄摉庡偱偁偭偨惣懞梌嶰塃塹栧掑婌偼丄嵢偺幚壠偱偁傞杮搰巵偑嶰忦幒挰偱朄堖嬈傪塩傫偱偄偨偲偙傠偐傜丄偦偺墖彆傪摼偰摨抧偱朄堖嬈傪塩傓偙偲偵側傝傑偟偨丅嵢偺幚壠偵墖彆偟偰傕傜偭偰憂嬈偲偼丄屻偺執戝側楌巎偐傜偡傟偽堄奜偱偡丅偟偐偟僞僀儈儞僌偼嵟崅偱偟偨丅偙偺擭偼栄棙尦廇偑尩搰偺崌愴偱彑偭偰摢妏傪尰偟偨擭偱偁傝丄崿棎偺幒挰帪戙偐傜孮梇偑揤壓摑堦傪栚巜偡杮奿揑側愴崙帪戙偵曄傢傞帪戙偺嬫愗傝偩偭偨偲巚偊傞偐傜偱偡丅

惣懞梌嶰塃塹栧掑婌偼丄愮愗壆堦栧偺拞嫽偺慶偲偟偰尰嵼傕嵳傜傟偰偍傝丄偦偺柦擔偵偼堦栧乮愮帯丒愮鉦丒愮媑乯偑廤傑傞偦偆偱偡丅愮愗壆偼丄峕屗帪戙偵側傞偲朄堖嬈偐傜屶暈嬈傊偲揮嬈偟傑偟偨丅愴棎偺悽偵偍偄偰傕廆嫵偩偗偼嬥偑廤傑偭偰偍傝丄偦傟傪慱偭偰朄堖嬈傪偟偰偄偨偺偑丄愴棎偑側偔側偭偰堦斒偺徚旓偑夞暅偡傞偲屶暈嬈偵揮嬈偟偨偲偄偆偙偲偱偡偐傜丄傛偔悽偺拞偺棳傟傪偲傜偊偰偄偨偲巚偄傑偡丅

掑婌偐傜悢偊偰俁戙栚偵偼俁恖偺抝巕偑偄傑偟偨丅挿抝偑梌嶰塃塹栧偺柤偲偲傕偵宲偄偩杮壠偼屻偵抐愨偟偰偟傑偄傑偟偨偑丄師抝偑帯暫塹丄嶰抝偑廆(鉦)嵍塹栧傪柤忔偭偰暘壠偟丄偦傟偧傟愮愗壆栬暫塹(愮帯)丄愮愗壆鉦嵍塹栧乮愮鉦乯偺慶偲側傝傑偟偨丅偝傜偵俆戙栚偐傜暘壠偟偨恖偵媑塃塹栧偲偄偆恖偑偁傝偦傟偑愮媑偺慶偲側傝埲忋俁壠偑嬤戙傑偱巆偭偨愮愗壆堦栧偱偡丅峕屗帪戙偵偼懠偵傕媑嵍塹栧丄塅暫塹丄屲暫塹側偳偺暘壠傕偁偭偰丄摉帪偺尵梩偱乽愮愗壆昐尙丄梍揷壆嬨廫嬨尙乿偲偄偆偺偑偁偭偨偦偆偱偡丅嵟戝帪偵偼100壠埲忋偺暘壠偑偁偭偨偲偄偆堄枴偱偡偑丄偦傟偵敆傞俀埵偺乽梍揷壆乿偲偼丄栴戙恗傗嶳岥尮暫塹偺愭慶偱偡丅

暘壠偑100埲忋偁偭偨偲尵傢傟傞帪戙偼愮愗壆堦栧偺嵟惙婜偱偁傝丄乽嫗搒嶰忦偐傜峕屗擔杮嫶傑偱偺奨摴増偄偱堦斣偺恎忋乿偲婰榐偝傟傞傑偱偵側傝傑偟偨丅乽搶奀摴偺娫偱堦斣乿偲偄偆偲戝嶃偑敳偗偰偟傑偆偺偑婥偵側傝傑偡丅嬤悽埲慜傕偭偲傕戝偒側嶻嬈偼擾嬈丄師偑堖椶偩偭偨偱偟傚偆偐傜丄摉帪偺擔杮偺堦斣偺婇嬈偼丄奺抧偺戝柤偑暷傪姺嬥偡傞戝嶃偺嬥梈嬈偑僩僢僾丄俀斣偑嫗搒偺屶暈嬈偩偭偨偲偄偆偙偲偱偟傚偆丅

峕屗帪戙偵偼枊晎偺弌偟偨汎樖嬛巭椷偵傛傝丄偟偽偟偽乽巺崅偺惢昳埨乿偲偄偆忬嫷偵娮傞屶暈嬈奅摿桳偺晄嫷偑偁傝傑偟偨丅偦偺偨傃偵堦栧偱偍嬥傪弌偟崌偭偰惣恮偺惢怐嬈幰傪媬嵪偟偨偙偲傪帵偡帒椏偑巆偭偰偄傑偡丅偙偺帒椏偵傛傝暘壠偺悢傗嫆弌偨嬥慘偺妟偺斾棪偐傜暘壠娫偺彉楍傕傢偐傝傑偡丅崱擔旤弍娰偱尒傜傟傞彫懗偼丄嶌偭偨怑恖偺柤慜偙偦揱傢偭偰偄傑偣傫偑丄偦偺懡偔偑愮愗壆偵傛偭偰婇夋丒斕攧偝傟偨傕偺偱偟傚偆丅偟偐偟丄偙偺傛偆偵塰偊偨愮愗壆堦栧傕丄峕屗偺屻婜偵偼100偺暘壠偑60偵尭傝丄杮壠傕抐愨偟丄柧帯傑偱巆偭偨偺偼忋弎偺俁壠偵偡偓傑偣傫丅

柧帯埲崀丄愮鉦偼丄晻寶幮夛偑廔傢偭偰廧強傗怑嬈偑帺桼偵側偭偨偙偲偱怴偨側徚旓幮夛偑弌尰偟偨偙偲傪揑妋偵嶡抦偟丄僨僷乕僩偲寢傃偮偄偰慡崙偵斕楬傪峀偘偰偄偒傑偟偨丅偟偐偟丄偦偺偨傔偵偼庤昤偒桭慣偱偼悢偑懌傝傑偣傫偐傜丄峀悾帯彆(壆崋偑旛屻壆偩偭偨偺偱旛帯偲傕)偑敪柧偟偨幨偟屝傪巊偭偨宆桭慣偺媄弍傪庢傝擖傟偰丄懡嵤偺桭慣愼傪埨壙偱戝検偵惗嶻偱偒傞傛偆偵偟傑偟偨丅偟偐偟丄宆傪巊偆偲儘僢僩偺栤戣偑惗偠傑偡丅偡側傢偪庤昤偒側傜1枃偢偮嶌傞偺偱丄恾埬偑埆偔偰傕懝幐偼1枃偱偡偑丄宆傪巊偆偲暋悢嶌傜側偄偲嵦嶼偑崌傢側偄偺偱丄恾埬偱幐攕偡傞偲懝幐偑戝偒偔側傞偺偱偡丅偦偙偱丄惣梞壔偵傛偭偰幐嬈偟偨擔杮夋壠傪恾埬壠偲偟偰屬偭偰僨僓僀儞偺岦忋傪恾傝傑偟偨丅偙偺帪婜偺愮鉦偺宱塩偼愭恑揑丒崌棟揑偱偡丅

愮鉦偺恾埬偵実傢偭偨擔杮夋壠偵偼崱旜宨擭側偳偑偄傑偡丅弮悎側寍弍壠傪桭慣偺恾埬偺悽奅偵堷偒崬傫偩偙偲偼丄擔杮偺愼怐巎偵廳梫側峷專偱偁偭偨偲巚偄傑偡丅傑偨旤弍奅偵懳偟偰傕丄柧帯慜婜偺惣梞暥壔曃廳偺帪戙偵擔杮夋壠偵惗妶庤抜傪梌偊丄偙傟傪愨傗偝側偄偙偲偵峷專偟偨偲偄偊傑偡丅

偦傟偵斾傋傞偲愮愗壆栬暫塹偺懚嵼偼抧枴偱偡偑丄尰嵼偱傕搶嫗崙棫攷暔娰偵偼丄惣懞帯暫塹乮愮愗壆帯暫塹偺幮挿偱偡偹乯偑僷儕枩攷偵弌昳偟偨桭慣愼偺嫄戝側妟偑廂憼偝傟偰偍傝丄嬤戙偵偍偗傞妶桇偺嵀愓偼巆偭偰偄傑偡丅

徍榓偺僶僽儖婜偖傜偄傑偱偼丄愮愗壆栬暫塹偵偼100恖傎偳偺幮堳偲俁偮偺岺応偑偁傝傑偟偨丅巹偑抦傞愮愗壆帯暫塹偺僀儊乕僕偼丄埨揷傗拞堜偺寍弍揑側嶌昳傪惂嶌偡傞暥壔廤抍偱偡偑丄彮偟慜偺愮愗壆帯暫塹偼丄俁偮偺岺応偱宆愼傕娷傓晛媦昳傕惗嶻偟丄懡偔偺塩嬈堳偑攧傝曕偔棫攈側丄偦偟偰摉偨傝慜偺嶻嬈婇嬈偱傕偁傝傑偟偨丅

乮俀乯峫埬晹偺懚嵼

愮帯偺愴屻偺帪戙偵偍偄偰摿昅偡傋偒偙偲偼乽峫埬晹乿偺懚嵼偱偡丅惉岟偟偰偄傞屶暈儊乕僇乕偵偼丄偨偄偰偄旤弍揑側嵥擻偑偁傞戝斣摢偑偄偰拝暔偺惂嶌傪巇愗偭偰偄傞傕偺偱偡丅偐偮偰偺愮帯偱偼堦偺嫶桼梇偝傫偑偦偺栶妱傪扴偭偰偄偨偲巚傢傟傑偡丅偙偺恖偼屻偵撈棫偟偰乽堦偺嫶乿傪憂嬈偡傞偺偱偡偑丄偦偺屻偵偱偒偨乽峫埬晹乿偼丄偦偺傛偆側桳擻側斣摢偺栶妱傪惂搙壔偟偨傕偺偲尵偊傑偡丅僠乕僼傪柋傔偨偺偼丄桳揷偺奊晅偗巘偺壠偵惗傑傟偨抮揷尮師榊巵偱丄偦偺壓偵侾侽恖偺僗僞僢僼偑偄傑偟偨丅乽峫埬晹乿偑幚嵺偵偼偳偺傛偆側慻怐偱偁偭偨偺偐丄偳偺傛偆側巇帠傪偳偺傛偆側庤弴偱偟偰偄偨偺偐丄崱偲側偭偰偼傢偐傝傑偣傫丅僨僓僀儞偵偮偄偰彆尵偡傞僗僞僢僼慻怐偱偁偭偨偺偐丄壓奊偺惂嶌偲偄偆杮嬈傕扴偆儔僀儞慻怐偩偭偨偺偐丄彆尵慻怐偱偁傞側傜偽宱塩曽恓偵傕娭傢偭偨偺偐(屶暈儊乕僇乕偼僼傽僢僔儑儞婇嬈偱偡偐傜僨僓僀儞偺曽恓偼宱塩曽恓偱傕偁傝傑偡偹)丄偍偦傜偔尩枾側寛傑傝偼側偔偰丄幮挿偲僠乕僼偺抮揷尮師榊巵偺恖娫娭學師戞偩偭偨偱偟傚偆偹丅

乮俁乯尰嵼偺忬嫷

俋侽擭戙屻敿丄愮帯偼杮幮偲俁偮偺岺応偺慡偰傪攧媝偟慡偰偺晧嵚傪曉嵪偟傑偟偨丅偙傟偵傛傝帺幮偱惂嶌偡傞婡擻傪幐偄丄慡偰偺彜昳傪奜拲偵傛傝惂嶌偟丄幮堳偲偟偰偼塩嬈堳偺傒傪抲偔偲偄偆嬈懺偵側傝傑偟偨丅偙偺傛偆側忬嫷偵寵婥偑嵎偟偨偺偐丄侾俇戙惣懞栬暫塹偼幮挿怑傪堷戅偟丄師戙偺幮挿偲偟偰侾俈戙偑堢偮傑偱偲偄偆忦審偱僒僋儔僋儗僷僗偺幮挿偑愮愗壆栬暫塹偺幮挿傪寭嬈偡傞偙偲偵側傝傑偟偨丅

儕僗僩儔偵傛偭偰婯柾偑弅彫偟偨偲偼偄偊丄愮愗壆栬暫塹偑偙偺屶暈嬈奅偵懚嵼偡傞堄媊偼丄幚嵺偺夛幮偺懚嵼埲忋偺傕偺偑偁傞偲巚偄傑偡丅偦偺傂偲偮偑丄尰嵼丄屶暈嬈奅偱妶桇偡傞尦幮堳偲偦偺俀戙栚偱偡丅埨揷丒拞堜宯偺桪傟偨屝巺栚桭慣傪宲彸偟憂嶌偡傞乽堦偺嫶乿傪憂嬈偟偨偺偼愮愗壆栬暫塹偺幮堳偱偡丅傑偨偙偺堦偺嫶偐傜撈棫偟偨偺偑乽嫗惓乿偱偁傝丄摨宯摑偺桪傟偨桭慣傪憂嶌偟偰偄傑偡丅傑偨捽偺乽幒挰偺壛擺乿傕愭戙偼尦愮愗壆栬暫塹偺幮堳偱偡丅偄偢傟傕擔杮偺拝暔偺揱摑偺戝帠側晹暘傪扴偭偰偄傑偡丅傑偨巆擮側偑傜悢擭慜搢嶻偟偨乽師揷乿傕尦幮堳偱偟偨丅

乮係乯愮愗壆栬暫塹傪巟偊傞庡側愼彔

嘆摗壀乮屝巺栚桭慣乯

嫗桭慣偺庡棳偱偁傞僑儉偱偼側偔丄屝偲偄偆帺慠慺嵽偑帩偮僫僠儏儔儖姶傪岠壥揑偵巊偭偨廮傜偐偄僞僢僠偺屝巺栚偑摿挜偱偡丅壓偼乽弔偺壥暔乿偲偄偆嶌昳偱偡丅

嘇栰懞乮屝巺栚桭慣乯

屝巺栚偑偱偒傞堦棳偺惂嶌幰偱偁傝側偑傜丄愼怓曗惓側偳傕偟偰偔傟傞偺偱摢偺廮傜偐偄恖側偺偱偟傚偆丅屭媞偐傜愮帯偵柺搢側拲暥偑偁偭偨帪偼栰懞偝傫偑惂嶌偟偰偄傞傛偆偱丄巹傕埲慜丄僀儞僪傗拞搶偺楌巎傪僥乕儅偵偟偨嶌昳傪惂嶌偟偰偄偨帪偼丄慡偰栰懞偝傫偵嶌偭偰傕傜偭偰偄傑偟偨丅壓偺嶌昳偼對攎徳抧傪偮偐偭偨廐偺扨堖梡偺晅偗壓偘丅

嘊摗戲乮巋廕偲僑儉巺栚桭慣乯

杮棃偼堦棳偺巋廕怑恖丄巋廕傪庡懱偵偟偨嶌昳傪嶌偭偰偄傑偡偑丄偐偮偰幓奆壆揑側妶摦傕偟偰偄偰丄嵶枾偱偔偭偒傝偟偨僑儉巺栚偺摿挿傪惗偐偟偨嶌昳傕偮偔偭偰偄傑偟偨丅壓偺嶌昳偼宩徆堾偑曭擺偟偨遛幯乽嬤峕敧宨乿傪嵞尰偟偨朘栤拝丅

嘋懞揷乮屝巺栚桭慣乯

屝巺栚偑偱偒傞惂嶌幰偱丄拞堜傪傢偐傝傗偡偔偟偨姶偠傕偁傞傛偆偵巚偄傑偡丅

嘍巗愳榓岾乮愼彔偄偪愳乯乮屝巺栚桭慣丄僑儉巺栚桭慣乯

椩攈傪僥乕儅偵偟偨嶌昳傪拞怱偵惂嶌偟偰偄傑偡丅嫗搒愼怓旤弍嫤夛乮旤嫤乯偺儊儞僶乕偱偡丅尰嵼偼僽儘僌傗僀儞僗僞傕傗偭偰偄傞偺偱丄偤傂尒偰偔偩偝偄丅

嘐惣嶳尓堦乮柍慄桭慣乯

柍慄桭慣傗僟儞儅儖昤偒傪愱栧偲偡傞惂嶌幰丅柍慄丒僟儞儅儖偲偄偆媄朄偼奊夋偵嬤偄偲偄偆摿惈偑偁傞偺偱丄昁慠揑偵憂嶌揑側嶌晽偑懡偔側偭偰偄傞傛偆偱偡丅

嘑拞堜丄埨揷丄憅晹偵偮偄偰偼撈棫偟偨崁栚傪偮偔傝傑偟偨丅

栰岥

乮侾乯嬤戙傑偱偺楌巎

栰岥壠偺弶戙丄嬥壆埨暫塹偼孠柤偺弌恎偱嫗搒偺嬥壆媑暫塹乮嬥媑乯偵曭岞偟屶暈彜偲椉懼彜偺廋嬈傪偟傑偟偨丅嫕曐侾俉擭乮1734乯偵撈棫傪嫋偝傟桘彫楬巐忦忋儖偵偍偄偰嬥埨偺壆崋傪埲偭偰屶暈彜傪憂嬈偟丄傑偨椬愙偺揦曑偵偍偄偰椉懼彜傕塩傒傑偟偨丅偙傟偑俀俉侽梋擭偺楌巎傪屩傞栰岥壠亖栰岥埨嵍塹栧偺巒傑傝偱偡乮栰岥惄傪柤忔傞傛偆偵側傞偺偼俁戙栚偺嬥壆埨暫塹偑彨孯壠惸岞偵攓墆偟昪帤懷搧傪嫋偝傟偰偐傜乯丅

係戙栚偺栰岥埨嵍塹栧偼屼強偵弌巇偟拞柋埳惃庣戝栚偲偄偆姱柤傪攓庴偟夗饽挌偺挿偲偟偰奺抧偺峴岾偵嫙曭偟傑偟偨丅柧帯弶擭偵偼尰嵼壺棇埩偲偟偰巆偝傟偰偄傞媽杮幮傪寶偰傑偟偨丅屻偺挷嵏偱偙偺寶暔偲拑幒偼彫杧墦廈嶌偱偁偭偨偙偲偑暘偐傝嫗搒巗偺桳宍暥壔嵿偲偟偰曐懚偝傟偰偄傑偡丅

俇戙栚偺埨嵍塹栧偼丄愼怐昳偺執戝側僐儗僋僞乕偱丄儘僢僋僼僃儔乕偲傕庢堷偑偁偭偨栰懞惓師榊偲偺岎棳偱傕抦傜傟偰偄傑偡丅柧愇愼恖丒奆愳寧壺丒嶳幁惔壺丒娸杮宨弔丒揷懞弔嬇偲偄偆堦棳偺愼怐壠偽偐傝傪廤傔偰愼怓尋媶夛乽愮庬墤乿傪憂愝偟偨傝丄忋懞徏墍丒妬尨旉嵅巕丒杮扟愮庬傜偺彈棳夋壠傪夛堳偲偟偰乽惎峠夛乿傪憂愝偟偰斵彈傜偺壓奊偵傛傞拝暔傪敪昞偟偨傝偟傑偟偨丅

愴憟拞偼媄弍曐懚帒奿幰偲偟偰惗偒墑傃丄愴屻偼摿偵彫栦偑昡敾偵側傝丄嶰墇側偳桳柤昐壿揦偱戝偄偵攧傟乽彫栦偺栰岥乿偲偟偰桳柤偵側傝傑偟偨丅俉戙栚摉庡偼俈戙栚偺屲彈偱栰岥惏戙偝傫偲偄偆彈惈偱偡丅栰岥偲尵偊偽僙儞僗偑椙偔丄偍偟傖傟丄僽儔儞僪傕偺偱栚偑旍偊偨彈惈傕枺椆偡傞僀儊乕僕偱偡偑丄偦傟偼偙偺恖偑憂偭偨傕偺偱偡丅晛捠偺栤壆偺偍偠偝傫偺僙儞僗偱偼丄崱偳偒偺彈惈偵憡庤偵偝傟傑偣傫傛偹丅尰嵼偼俋戙栚偱俈戙栚偺懛偺侾恖偑柋傔偰偄傑偡丅

乮俀乯恖婥僽儔儞僪偲偟偰

僽儔儞僪偲偟偰偺栰岥偲偄偆柤慜偼丄鼈祩L儌僲u偒傕偺僒儘儞乿側偳偱徯夘偝傟傞帠傕懡偄偺偱偛懚抦偺曽傕懡偄偱偟傚偆丅尰嵼偺栰岥偼丄嫗桭慣奅偵偍偄偰丄乽彈惈偑拝偨偄偲姶偠傞傕偺傪嶌傞乿偲偄偆擻椡偱偼戞堦恖幰偩偲巚偄傑偡丅偟偐偟徍榓俆侽擭戙偺屶暈嬈奅偼僼僅乕儅儖偽偐傝偑堎忢偵攧傟傞帪戙偱偁傝丄彫攧揦偼棷懗偲朘栤拝偲戃懷傪俁揰僙僢僩偺傛偆偵攧偭偰偄傑偟偨丅偦偺偨傔僇僕儏傾儖偵嫮偄偲偄偆堄枴偺乽彫栦偺栰岥乿偲偄偆偺偼丄偁傑傝栶偵棫偨側偄徧崋偲側偭偰偄傑偟偨丅偦偺偨傔僼僅乕儅儖暘栰傕嫮壔偡傞昁梫偑惗偠偨偺偱偡丅嫗桭慣奅偵偼幓奆壆偲偄偆惂搙偑偁傞偺偱丄搳帒偝偊惿偟傑側偗傟偽丄崅媺側僼僅乕儅儖傪嶌傞偙偲偼偡偖偱偒傑偡丅偟偐偟丄僇僕儏傾儖偱攟偭偨乽栰岥傜偟偄乿偲偄偆僀儊乕僕傪僼僅乕儅儖偵傕斀塮偝偣偰丄尒傞偩偗偱栰岥偲傢偐傞僼僅乕儅儖傪偮偔傞偺偼擄偟偄偙偲偩偭偨偲巚偄傑偡丅偳傫側偵嫗桭慣奅偑墱怺偔偰傕丄乽栰岥傜偟偄乿偺杮幙傪棟夝偟偰丄偦傟傪採嫙偟偰偔傟傞幓奆壆偼偄側偄偱偡偐傜丅

栰岥偼丄乽栰岥傜偟偄乿僼僅乕儅儖傪奐敪偡傋偔丄廬棃偐傜栰岥偑惂嶌偟偰偄偨僼僅乕儅儖偵壛偊丄暋悢偺桭慣嶌壠傪乮傎傏乯愱懏偲偟偰偺埻偄崬傫偱偄偒傑偟偨丅偙偺帪戙偺栰岥偺嶌壠偲偟偰偼丄桭慣偱偼丄嫶懞廳旻丄嶳杮峎丄暷戲怴擵彆丄杧塰丄巋廕偺悪壓丄彮偟屻偵壛傢偭偰尰嵼傑偱懕偔捯偑壴嶌壠偺怷寬帩丄愮帯傗堦偺嫶偲嫟捠偱偡偑丄巋廕偺憅晹偑偁傝傑偡丅偟偐偟丄巹偺尒傞偲偙傠丄傕偭偲傕僼僅乕儅儖偵偍偗傞乽栰岥傜偟偝乿偺憂憿偵峷專偟偨偺偼壀杮摍偱偼側偄偐偲巚偄傑偡丅偙偺嶌壠偲偺弌夛偄偵傛傝丄栰岥偼偼偠傔偰丄偙傟傑偱攟偭偰偒偨僇僕儏傾儖偵偍偗傞乽偍偟傖傟乿偲摨偠儗儀儖偺乽偍偟傖傟側乿僼僅乕儅儖偺僗僞僀儖偑妋棫偱偒偨偲巚偄傑偡丅乮壀杮摍偼丄栰岥僗僞僀儖偺妋棫屻丄巆擮側偑傜庒偔偟偰朣偔側偭偰偄傑偡丅乯

乮俁乯栰岥傪巟偊偨嶌壠偲條幃

嘆壀杮摍乮屘恖乯

乽孥乮傂偄偒乯乿偺壆崋傪傕偭偰偄傑偟偨丅嶌晽偼丄揱摑揑側嫗桭慣偺怓丄摿偵庨宯偺怓傪攔彍偟偰丄偦偺偐傢傝丄巼丄悈怓丄僺儞僋丄儈儞僩僌儕乕儞偲偄偆攝怓傪庡栶偵偟傑偟偨丅傑偨僇儔乕巺栚乮怓屝傪巺栚偵墳梡偟偨傕偺丄偁傞偄偼巺栚偵懳偟屻偐傜嵤怓偟偨傕偺乯傪岠壥揑偵巊偄傑偟偨丅壓偺嶌椺偵尒傞傛偆偵丄僇儔乕巺栚偼尷掕揑偵巊偄丄嵤怓偺怓偲巺栚偺怓傪擹扺娭學偵偡傞偙偲偱丄壺傗偐偱偁傝側偑傜忋昳偝傕堐帩偟偰偄傑偡丅

嘇嫶懞廳旻

屝巺栚偵偙偩傢傞惓摑攈偺嫗桭慣嶌壠偲偟偰嫶懞廳旻偑偄傑偡丅愮鉦偺戙昞揑側壓怑偱偁偭偨崅嫶摽偐傜僗僞乕僩偟丄拞堜弤晇偺壓怑乮嵤怓扴摉乯丄栰岥偺宊栺嶌壠偲嫗桭慣奅偺乽僄儕乕僩僐乕僗乿傪曕傫偱偒傑偟偨拞堜弤晇偵偐偐傢偭偨偺偼丄崅嫶摽偺巇帠傪偟偰偄傞偲偒丄拞堜弤晇偺嶌昳傪尒偰偦偺怺偄怓偵姶柫傪庴偗丄捈愙棅傫偱掜巕偵偟偰傕傜偭偨偦偆偱偡丅

嘊暷戲怴擵彆

杮奿揑側庤昤偒偺嫗桭慣偵偼捒偟偄僀儔僗僩偺傛偆側僞僢僠偑摿挜偱偡丅僀儔僗僩偺傛偆側僞僢僠偲偄偆偺偼偐傢偄傜偟偄偱偡偑丄埨偄彫栦傗挿鍬遒偺傛偆側検嶻昳偱偼惉岟偟偰傕丄壗廫枩墌偲偄偆嬥妟偱攧傜側偗傟偽側傜側偄杮奿揑側嫗桭慣偱偼庴偗擖傟傜傟側偄偙偲偑懡偄偺偱偡丅偟偐偟丄偙偺嶌壠偺嶌昳偼丄僀儔僗僩晽偱傕嫗桭慣偺夒傗昳奿傪幐偭偰偄傑偣傫丅

嘋敁攳偑偟乮崅嫶朙旻乯

捠忢傛傝傕攈庤栚側嵤怓偱桭慣偟丄偦偺忋偐傜敁傪揬傝丄傑偨攳偑偡偲偄偆媄朄偱偡丅嶌昳昞柺偵偍偄偰偼桭慣偟偨惗抧偵敁偑僪僢僩忬偵巆偭偰偄傞忬懺偵側偭偰偄傑偡丅偦偺晹暘揑側敁偵傛傝桭慣偺怓偑娚榓偝傟丄帇妎揑偵偼抧枴側怓偵尒偊傞偺偱偡丅壓偺嶌昳偼媉墍嵳偺寽憰昳(偗偦偆傂傫)偺侾偮偱偁傞乽僀儕傾僗乿傪僥乕儅偵偟偨傕偺偱偡丅儘乕儅嫵峜偑敪拲偟丄儔僼傽僄儘偑壓奊傪昤偒丄僽儔僢僙儖偱怐偭偰僶僠僇儞偵擺傔傜傟偨傕偺偱偡偑丄側偤偐弌搰偵尰傟丄慡俇枃偺偆偪俀枃傪壛夑慜揷壠丄係枃傪嫗搒偺挰廜偑攦偭偨傕偺偱偡丅傃偭偔傝偡傞傛偆側弌棃帠偱偡偑丄僶僠僇儞偐傜搻傒弌偟偨傕偺偺丄儓乕儘僢僷偱偼姺嬥偱偒偢嵔崙拞偺擔杮偵帩偭偰偒偨傫偱偟傚偆偹丅

敁攳偟偲偄偆媄朄偺撈摿側暤埻婥偱丄怐暔偺廳岤姶偲悢昐擭偺宱擭曄壔傪昞尰偟偰偄傑偡丅

幨恀偼僾儕傾儌僗墹偺応柺偱偡偑丄僊儕僔傾恖傜偟偄奿岲傪偟偰偄側偄偺偼摉帪偼帪戙峫徹偲偄偆敪憐偑側偐偭偨偨傔偱偡丅

嘍憅晹偵偮偄偰偼撈棫偟偨崁栚傪偮偔傝傑偟偨丅

戝梤嫃

乮侾乯嬤悽偵偍偗傞戝崟壆偲嬤戙偵偍偗傞戝旻丒戝梤嫃偺楌巎

戝旻偺弶戙偱偁傞旻暫塹偼丄嬿揷愳偺悈杊屼梡乮悈奞帪偵偍偄偰峖悈傪杊偖偲偄偆栶栚傪晧偆偲偄偆丄峕屗帪戙偺偍偗傞岞嫟帠嬈偺柉娫埾戸偺傛偆側傕偺偱偼側偐偭偨偐丄偦偺曬廣偲偟偰偼壨愳晘偺棙梡尃傗娊妝奨偺棙尃側偳傪帩偭偰偄偨偺偱偼側偄偐乯傪嬑傔傞壨懞壠偵惗傑傟傑偟偨丅偟偐偟壠嬈偼宲偑偢丄摉帪峕屗桳悢偺屶暈栤壆偱偁偭偨戝崟壆偺庡恖丄栰岥岾媑乮巐戙乯偵婥偵擖傜傟偰梴巕偵側傝丄岾媑偺挿彈偺岾乮偝偪乯偲寢崶偟傑偟偨丅

戝崟壆偼憼慜偵偁傝丄弶戙戝崟壆岾媑偑憂嬈偟偨偺偼侾俈俈俀擭偲偄偆榁曑偱偟偨丅栰岥岾媑偼戙乆丄戝崟壆岾媑丄棯偟偰乽戝岾乿傪壆崋偲偟偰偄傑偟偨丅巐戙岾媑偵偼徏嶰榊偲偄偆懅巕偑偍傝丄偙偺恖偑戝崟壆徏嶰榊丄棯偟偰乽戝徏乿傪柤忔傝傑偟偨丅堦曽丄壨懞偐傜栰岥偵惄偑曄傢偭偨旻暫塹偼丄戝崟壆旻暫塹丄棯偟偰乽戝旻乿傪巒傔傑偟偨丅柧帯俉擭偺偙偲偱丄戝旻偺憂嬈偲偄偆偙偲偵側傝傑偡丅

峕屗偱桭慣偑惂嶌偝傟巒傔偨偺偼丄壔惌婜偱偁傞偲傕慗搒偵傛傝揤峜壠傗岞壠払偑堷偭墇偟偰偒偨柧帯埲屻偲傕偄傢傟傑偡偑丄偦傟偱傕崅媺側桭慣愼偼慡偰幓奆壆傪捠偠偰嫗搒偵拲暥偝傟偰偄傑偟偨丅偨偲偊偽擔杮嫶偺嶰墇偱傕幚嵺偵惂嶌偡傞岺朳偼嫗搒偵偁偭偨偺偱偡丅偦偙偱旻暫塹偼丄嫗搒偵晧偗側偄桭慣傪搶嫗偱偮偔傞偺傪栚昗偵偟偰愼廕媄弍偺尋媶傪峴偄丄戝墱偺堖徶偺暅尦偵惉岟偟偨傝丄傑偨怴偟偄堄彔偵挧愴偟偨傝偟偰乽戝旻乿偺柤偼嫗搒偵晧偗側偄搶嫗偺桭慣偲偟偰桳柤偵側傝傑偟偨丅

旻暫塹偵偼岟憿乮柧帯俀侾擭惗乯偲恀憿偲偄偆俀恖偺懅巕偑偄傑偟偨丅岟憿偼崅摍彫妛峑傪懖嬈屻丄嫗搒偺戝嫶偱廋嬈傪愊傒傑偟偨丅摉帪偺戝嫶偺帠嬈撪梕偐傜尒偰丄廋嬈偺撪梕偼嵟怴媄弍偱偁傞幨偟屝媄弍偺廗摼偩偭偨偲巚傢傟傑偡丅岟憿偑廋嬈傪廔偊偰搶嫗偵栠偭偰埲屻丄彫愇愳偺愼岺応偵偍偄偰幨偟屝偵傛傞宆桭慣傪惂嶌偟偰偄傑偡丅

堦曽偺恀憿偼丄奌愳棿擵夘偲摨媺惗偱偁傝堦弿偵暥寍僋儔僽傪嶌偭偰偄傑偟偨丅奌愳棿擵夘偼丄妛惗帪戙偵乽擓擭屻偺愴憟乿偲偄偆抁曇傪彂偄偰偄傑偡丅擔杮偲僼儔儞僗偺奀孯偑儂僲儖儖壂偱奀愴偡傞偲偄偆僗僩乕儕乕偱丄偙偺嶌昳偺姫枛偵乽弌斉恖丂栰岥恀憿乿乽戝旻弌斉乿偲偄偆婰弎偑偁傝傑偡丅傕偪傠傫杮摉偵弌斉偝傟偨傢偗偱偼側偔巕嫙摨巑偺梀傃偱偼偁傝傑偡偑丄椉幰偺恊枾側娭學傪楢憐偝偣傑偡丅桳柤偵側偭偰偐傜傕奌愳棿擵夘偼戝旻傗棿懞偵偮偄偰暥復傪彂偄偰偍傝丄摉帪偺恖婥嶌壠偑彂偄偰偄傞偩偗偵俹俼偵岠壥偑偁偭偨偺偱偼側偄偱偟傚偆偐丅

弶戙偺旻暫塹偑塀嫃偟偨屻丄岟憿偲恀憿偺孼掜偼丄擇巕嬍愳偁偨傝偵嵟怴偺撴愼愝旛傪惍偊偨戝婯柾側愼岺応傪寶愝偟偰丄偦偺塣塩偵椡傪拲偓傑偡丅偙偺帪戙偼拝暔偼揱摑岺寍偱偼側偔僼傽僢僔儑儞偱偁偭偨傢偗偱偡偹丅

偟偐偟丄旻暫塹偺巰屻丄孼掜偼嬤戙揑側愼岺応偼攧媝偟偰検嶻昳偺惂嶌偼巭傔丄嵞傃旤弍揑側嶌昳偺惂嶌傊偲曽岦傪栠偟傑偡丅偙傟偵偮偄偰丄戝旻偺岞幃儂乕儉儁乕僕偱偼丄棿懞暯憼偺拤崘偑偁偭偨偲偟偰偄傑偡丅孼掜偼巇帠傪暘棧偡傞偙偲偲偟丄恀憿偼戝旻偺柤傪宲偓丄岟憿偼杮壠偺戝岾偺乽岾乿偺帤偺忋壓傪擖傟懼偊偰乽戝梤嫃乿傪柤忔傝傑偟偨丅乽戝梤乿偲偄偆偺偼娍帤偺惉傝棫偪偐傜偄偊偽乽旤乿偲偄偆帤傪堄幆偟偨傛偆偵巚偄傑偡偑丄戝梤嫃偼岞幃偵偼偦偺傛偆側夝愢偼偟偰偍傜偢丄傗偼傝偁偔傑偱乽戝岾乿傪傕偠偭偨傕偺偲偄偆偙偲偺傛偆偱偡丅暘棧偺棟桼偵偮偄偰偼晄拠偵側偭偨偲偄偆棟桼偱偼偁傝傑偣傫丅検嶻昳偺惢憿偵偼乽婯柾偺宱嵪乿偑摥偔偺偱丄椉幰偺帒杮傗擻椡傪崌傢偣偨曽偑桳棙偱偡偑丄崅媺昳偺堦昳惂嶌偱偼婯柾偺宱嵪偼摥偐偢丄憂嶌惈乮惂嶌幰偺屄惈乯偺曽偑戝帠側偺偱丄堦恖偵側傞偙偲偵崌棟惈偑偁偭偨偺偩偲巚偄傑偡丅俀恖偼偦傟偧傟桭慣偺嵟惙婜偺嶌昳傪嵞尰偟偨傝丄巃怴側堄彔傪峫埬偟偨傝偟偰揤嵥偺柤傪傎偟偄傑傑偵偟傑偟偨丅徍榓俁俁擭偵偼墷暷奺抧偱傕揥棗夛傪偟偰偄傑偡丅

幨恀偼摉幮偑強憼偡傞栰岥恀憿偺僞僺僗儕乕丅

恀憿偼堦抝幍彈偵宐傑傟挿柦偱偁偭偨偺偱愴屻傕戝偄偵妶桇偟埳惃慗媨偵嵺偟偰愼怓昳傪擺傔偨傝丄廳梫柍宍暥壔嵿偺巜掕側偳暥壔挕偺峴惌偵傕娭傢傝傑偟偨丅岟憿偼巕偑側偐偭偨偺偱恀憿偺巐彈偱偁傞婱旤巕偝傫偑梴彈偲側偭偰戝梤嫃傪宲偓傑偟偨丅恀憿偺巰屻偼挿抝偺旻懢榊偑戝旻傪宲偓丄晝傗慶晝偵堷偗傪庢傜側偄巇帠傪偟偰偄傑偟偨丅偦偺嶌昳偼枅壞擔杮嫶崅搰壆偱奐偐傟傞戝旻丒棿懞揥偱尒傞帠偑弌棃傑偟偨丅旻懢榊偺巰屻偼恀懢榊偑宲偓傑偟偨偑丄巆擮側偑傜尰嵼偼崅搰壆偲偺娭學偼柍偔側偭偰偍傝丄戝旻揥傕偁傝傑偣傫偑丄攑嬈偟偨傢偗偱偼側偄偲偄偆偙偲偱偡丅

乮俀乯戝梤嫃偺嶌昳

儌僓僀僋壊扥乮悶晹暘乯

峏幯梀墤(悶晹暘)丅

挿扟楬(悶晹暘)丅挿扟楬偼挿扟帥偐傜幒惗帥傑偱偺摴偱丄尰嵼偼僴僀僉儞僌僐乕僗偱偡丅幨恀偼丄悶柾條偺挿扟帥柤暔偺壊扥偱偡偑丄尐偲懗偼幒惗帥柤暔偺僔儍僋僫僎偱偡丅

嬎偵扤儢懗(悶晹暘)丅埲慜丄乽旤偟偄僉儌僲乿偺婇夋偱栚崟夒彇墍偺昐抜奒抜偵忺偭偨偙偲偺偁傞嶌昳丅

旘掃悙徦(悶晹暘)丅掃偑彫偝偄偙偲偱梇戝側宨怓傪姶偠偝偣傑偡丅

壓俀揰偼柤屆壆懷丅

忋偼乽妝墍乿丅偐偮偰栰岥恀憿偵乽徾偺偄傞揤崙乿偲偄偆棷懗偑偁傝丄偦偺僟僀僕僃僗僩揑側嶌昳丅敀偄徾偲婱晈恖偑杸栯晇恖傪楢憐偝偣傞偺偱丄壴傑偮傝偵偳偆偱偟傚偆偐丅壓偼乽峏幯梀墤乿丅掚偑僥儔僗幃偵側偭偰偄傞偺偱丄僱僽僇僩僱僓儖俀悽偑抸偄偨僶價儘儞偺嬻拞掚墍傪巚傢偣傑偡丅

乮俁乯戝徏

偝偰丄戝旻偐傜尒傟偽杮壠嬝偵摉偨傞戝崟壆徏嶰榊偙偲乽戝徏乿偼丄偦偺屻丄栱堦榊仺旻堦榊仺夒巎偲巐戙懕偄偰偄傑偡丅偐偮偰偼杒廏偺摿慖昳傗杒懞朏巏偺屄揥嶌昳傪嶌偭偰偍傝丄搶嫗偱嵟傕偍偟傖傟側栤壆偲偄傢傟偨杒廏偺幮晽偦偺傕偺偺搒夛揑側嶌昳傪偮偔偭偰偄傑偟偨丅杒廏攋嶻屻偼偳偆側傞偐偲巚偄傑偟偨偑丄尰嵼傕寬嵼偱摉帪偲摨偠枺椡揑側嶌昳傪偮偔偭偰偄傑偡丅

柧偺戝峲奀帪戙偺擩攇傪僥乕儅偵偟偨壞偺朘栤拝丅

朒棄搰(晹暘)丅峕屗帪戙偺彫懗偵傕偁傞僥乕儅丅

杒廏偺幮挿偱偁偭偨杒懞朏巏偺屄揥偺偨傔偵惂嶌偝傟偨怓棷懗

屆揟揑側壴偺娵偵梞晽側儌僠乕僼偱偁傞僀儞僐傪庢傝偙傒丄戃懷偵偟偨傕偺丅

拞堜弤晇

拞堜弤晇偼愮愗壆帯暫塹偺壓怑偺侾恖偱偁傝丄傕偭偲傕寍弍惈偺崅偄嶌昳傪嶌偭偨恖偱偟偨丅晝恊偼拞堜弫偝傫偲尵偄丄弤晇偝傫丄帯旻偝傫丄嫳嶰偝傫偺俁恖偺孼掜偱偡丅弤晇偝傫偲嫳嶰偝傫偑(桳)側偐堜彜揦丄帯旻偝傫偑(桳)拞堜愼彔傪宱塩偟丄偲傕偵旤嫤(嫗搒愼怓旤弍嫤夛)偵懏偟偰偄傑偟偨丅弤晇偝傫偼偡偱偵朣偔側偭偰偄傑偡偑丄抦幆傗嶌晽傪庴偗宲偄偩恎撪偲偟偰嫳嶰偝傫偺巕偺椇偝傫偑偄傑偡丅

拞堜弤晇偺嶌昳偺堄彔偼憂嶌揑偵尒偊偰傕丄楌巎揑側嶌昳偺側偐偵杮壧偑偁傝傑偡丅偦傟傪棤晅偗傞傛偆偵丄拞堜弤晇偺偐偮偰偺儌僟儞側僨僓僀儞僗僞僕僆偵偼朿戝側帒椏偑偁偭偨偙偲偑抦傜傟偰偄傑偡丅偟偐偟屆揟揑側儌僠乕僼偺懡偔偼丄拞堜偺嶌昳忋偱偼姰慡偵徚壔偝傟偰偄偰丄尰戙偺拝暔偺拝曽偵偁傢偣偨傕偺偵傾儗儞僕偝傟偰偄傑偡丅堦曽丄恄嶁愥壚偺傛偆側嬤戙嶌壠偵庢嵽偟偨傕偺偼丄傾儗儞僕偣偢偦偺傑傑昤偄偰偄傑偡丅嵥擻偺偁傞恖偳偆偟偺楃媀側傫偱偟傚偆偹丅

彫懗幨偟壴偺娵暥條(晹暘)丅戝偒側壴偺娵偲堄彔壔偝傟偨奯崻傪昤偄偨朘栤拝丅杮壧偼峕屗帪戙偺彫懗偱偡偑丄拞堜嶌昳偑杮壧偲堘偆偺偼丄塭偺傛偆偵婑傝揧偆嬧敁偩偗偵傛傞壴偺娵傪昤偒壛偊偰偄傞偙偲偱偡丅懡嵤側壴偺娵偩偗偺峕屗帪戙偺杮壧偼丄偍偍傜偐側乽暔岅乿偺傛偆側嶌昳偱偡偑丄拞堜偺嶌昳偼塭偺傛偆側柍嵤怓偺壴偺娵傪昤偒壛偊傞偙偲偵傛傝丄怱棟昤幨傪娷傫偩堿塭偺偁傞乽嬤戙彫愢乿偵側偭偰偄傑偡丅崱愄暔岅偲奌愳棿擵夘偺抁曇偺傛偆側娭學偱偡丅

擖傟巕峔憿偺怓棷懗(悶晹暘)丅愵柺偺拞偵攇丄攇偺拞偵夃丄夃偺拞偵嬎栦偲丄杮棃偼柍娭學偱暲楍揑偵暲傋傞傋偒儌僠乕僼傪擖傟巕峔憿偵偟偨怓棷懗偱偡丅憂嶌惈偑崅偄嶌昳偵巚傢傟傑偡偑丄偙傟傕峕屗帪戙偵杮壧乮崅搰愮弔乽媮屆恾晥怐暥擵晹乿揤曐侾侾擭丄彫妛娰乽暥條偺庤挓乿傛傝乯偑偁傝傑偡丅杮壧偲斾妑偡傞偲丄拞堜偼丄奜懁偵愵柺傪壛偊傞偙偲偱丄擖傟巕峔憿偺堄枴傪擹偔偟偰偄傑偡丅

層搷(悶晹暘)丅僟儞儅儖昤偒偵傛傞嶌昳偱偡丅擔杮偺愼怓梡岅偺僟儞儅儖偼塸岅偱偼僟儅乕儖偱丄僀儞僪僱僔傾偱妌傟傞庽塼偱偡丅尰抧偱偼棫攈側嶻嬈偱嵧攟偝傟偰弌壸偝傟偰偄傑偡丅僟儞儅儖昤偒偼丄偙傟傪婗敪偱敄傔偰昅偱昤偄偰杊愼偡傞傕偺偱偡丅榅愼偲摨偠偔丄敄偔揾傞偲敿杊愼岠壥偑偁傝傑偡偐傜丄偦傟傪棙梡偟偰堿塭傗柧埫傪昞尰偟丄幨惗揑側昞尰偑偱偒傑偡丅

昅偱奊偺傛偆偵昤偔偙偲偑偱偒傞偺偱丄媄朄偲偟偰偼埖偄傗偡偔杮棃偺榅愼傛傝娙扨側偺偱偡偑丄乽奊夋偺傛偆偵昤偗傞乿偲偄偆偙偲偵側傞偲丄奊夋偲偟偰偺昡壙傪庴偗傞偙偲偵側傝丄扨側傞乽惓妋乿傗乽挌擩乿偱偼側偔乽寍弍揑乿偱偁傞偙偲偑媮傔傜傟傞傛偆偵側傞偺偱丄嶌幰偵偲偭偰偼乽娙扨乿偲偼尵偊傑偣傫丅摉慠丄嶌昳偵傕嶌幰偛偲偺嶌晽偲偄偆傕偺偑尰傟偰偒傑偡丅

廳偹塤朘栤拝丅慡恎偵廳側傞塤偑昤偐傟丄庡梫側塤偼庢傝曽偵側偭偰丄拞偵椩攈偺怉暔暥偑擖偭偰偄傑偡丅怉暔暥偼抧怓傗塤偺怓偲挷榓偟偰偄傑偡偑丄偦傟偼怓偵恊榓惈偑偁傞偲偲傕偵丄敀偄巺栚偑夘嵼偟側偄偐傜偱偡丅偣偭偐偔柾條偺怓偲抧怓傪崌傢偣偰傕敀偄慄偱暘抐偝傟偰偼柍悎偱偡傛偹丅偙偺嶌昳偼杊愼岺掱偑偁傞偺偱丄柍慄桭慣偱偼偁傝傑偣傫偑丄巺栚傪塀偡媄朄偑巊傢傟偰偄傑偡丅

姳巟朘栤拝丅奺抧偺柉寍娺嬶偱姳巟傪昤偄偰偄傑偡丅

徏旂庢傝朘栤拝丅慡恎偑墦嶳丄夃丄徏旂偺庢傝曽偵側偭偰偍傝丄庡梫側晹暘偵椩攈偺怉暔暥偑巺栚偺偁傞桭慣偱昤偐傟偰偄傑偡丅巺栚偼敀偱偼側偔扺偄僌儗乕側偺偱丄傑偢扺偄僌儗乕偱慡懱偑柍抧愼傔偝傟丄偦偺屻桭慣岺掱偑奐巒偝傟偨傕偺偲巚偄傑偡丅拞堜偼惗奤偱懡偔偺椩攈偺怉暔暥傪昤偄偰偒傑偟偨偑丄斢擭偺嶌昳偵偼丄慡恎傪庢傝曽偵偍偟偰丄偦偺拞偵恾娪偺傛偆偵帺暘偑偐偮偰昤偄偨懡條側庬椶偺怉暔暥傪媗傔崬傫偩傕偺偑偁傝傑偡丅屻宲幰偵尒杮偲偟偰巆偡堄恾偱偼側偐偭偨偐丄偲巚偭偰偄傑偡丅

寴屌側峔惉傪帩偮朘栤拝丅徏抾攡偲媏偲偄偆偁傝傆傟偨僥乕儅偱偡偑丄抾傪抾奯偲偡傞偙偲偱丄慡偰偺暱傪巐妏宍偺拞偵墴偟崬傔丄愇憿寶抸暔偺傛偆側寴屌側峔惉偵偟偰偄傑偡丅戝帠側儊儞僶乕偺抾傪敯嵦偟偰柦傪扗偭偰傑偱丄偙偺傛偆側峔惉偵偙偩傢偭偰偄傞偺偱偡丅偙偺嶌昳偵尷傜偢丄拞堜嶌昳偵偼柍寁夋偵暱偑嶶傜偽傞傛偆側傕偺偼偁傝傑偣傫丅

埨揷

乮侾乯埨揷偲偼

摉揦偺僽儘僌偱偼丄拞堜偲埨揷傪嫗桭慣偺憃帏偺傛偆側埖偄偵偟偰偄傑偡偑丄偦傟偼愮帯丄堦偺嫶偁傞偄偼嫗惓偺壙抣娤傪堷偒宲偄偩傕偺偱偡丅拞堜偑憂嶌揑偱僆儞儕乕儚儞偱偁傞偺偵懳偟丄埨揷偼慇嵶側屝巺栚偱僫儞僶乕儚儞偺僀儊乕僕偑偁傝傑偡丅偟偐偟丄拞堜弤晇偑丄桪傟偨憂嶌惈偲偲傕偵丄巺栚丒嵤怓丒巋廕乮偁偟傜偄乯偲桭慣岺掱偺偡傋偰偵偮偄偰桪傟偨怑恖傪梴惉偟偰偄偨傛偆偵丄埨揷偵傕偠偮偼桪傟偨憂嶌惈偑偁傝傑偡丅

埨揷偵憂嶌惈偑側偄傛偆側婥偑偡傞偺偼丄埨揷偺條幃偑恖婥偑偁傝偡偓偰儂儞儌僲偺悢昐攞偺柾曧昳偑偮偔傜傟偰偒偰丄傎偲傫偳偺恖偼偦偺柾曧昳傪愭偵尒偰偟傑偆偐傜偱偡丅埨揷偼傕偲傕偲愮愗壆帯暫塹偺壓怑偱偟偨偑丄尰嵼偼愮愗壆帯暫塹偺巇帠偼偣偢丄愮愗壆帯暫塹偐傜撈棫偟偨堦偺嫶丄堦偺嫶偐傜撈棫偟偨嫗惓偺巇帠偩偗偟偰偄傑偡丅

偐偮偰偼搶嫗偺杒廏偺巇帠傕偟偰偄偰丄杒廏偼偦傟傪庡偵嬧嵗偺偒偟傗偵壍偟偰偄傑偟偨偐傜丄搶嫗偺儐乕僓乕偼埨揷偺柤慜偼抦傜偢丄乽偒偟傗岲傒乿偺堦晹偵側偭偰偄偨偲巚偄傑偡丅

乮俀乯埨揷條幃

拝暔偺僨僓僀儞偵偼丄廳岤側壛忺偵傛偭偰崑壺側夋柺傪偮偔傞偲偄偆椙偝偲丄偁偭偝傝偲寉傗偐側昞尰偱愻楙偝傟偨夋柺傪偮偔傞偲偄偆椙偝偑偁傝傑偡丅偟偐偟拝暔慡懱偵廳岤側壛忺偵偡傟偽丄僐僗僩偑偐偐傞偲偲傕偵惉嬥庯枴偺偁偐偸偗側偄傕偺偵側傝偐偹傑偣傫丅傑偨丄偁偭偝傝偩偗偱偼丄偨偩偺椧偟偄拝暔偵側偭偰偟傑偆偐傕偟傟傑偣傫丅

偙偺俀偮偺梫慺傪拝暔(彫懗)偺楌巎偵徠傜偟偰傒傟偽丄乽廳岤側壛忺偵傛傞崑壺側夋柺乿偲偼峕屗慜婜偺宑挿傗姲暥偺彫懗偱偁傝丄乽偁偭偝傝偲寉傗偐側昞尰偱愻楙偝傟偨夋柺乿偲偼丄峕屗屻婜偺敀梘偘(桭慣偱屝杊愼偩偗偟偰怓憓偟傪偟側偄)偺彫懗偱偡丅偮傑傝丄偙偺俀偮偺梫慺偼丄拝暔偺楌巎偦偺傕偺傪愢柧偟偰偄傞偲偄偭偰傕椙偄偲巚偄傑偡丅

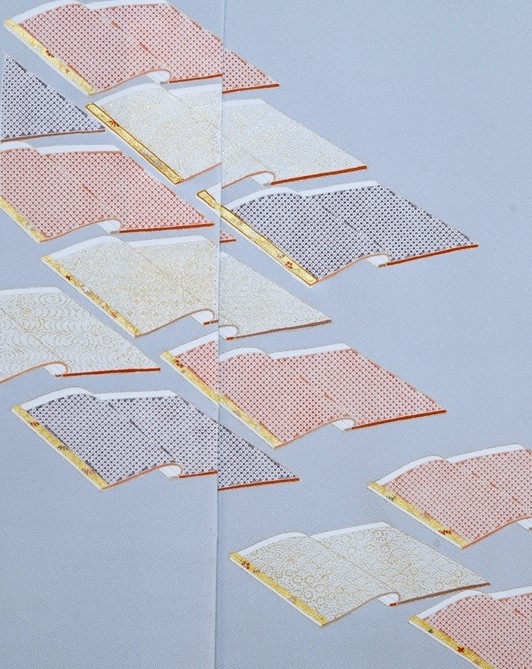

憡斀偡傞俀偮偺柦戣傪椉棫偝偣丄崑壺偱偁傝側偑傜愻楙偝傟偨拝暔傪偮偔傞曽朄偲偟偰丄埨揷偼丄愥椫丒晼丒暥敔側偳傪庢傝曽偲偟偰夋柺忋偵偄偔偮偐攝抲偟丄偙傟傪梕婍偲偟偰偦偺撪晹偵桭慣儌僠乕僼傪廤拞偝偣丄偦傟埲奜偺晹暘偼丄攇側偳偱丄偁偭偝傝偲巇忋偘傞偲偄偆恾埬傪峫埬偟傑偟偨丅侾枃偺拝暔偵丄拝暔偺楌巎偺俀梫慺傪媗傔崬傫偩偲偄偭偰傕椙偄偙偺僗僞僀儖偑埨揷條幃偱偡丅

庢傝曽傪巊偭偨埨揷偺條幃偑暘偐傝傗偡偄傛偆偵幨恀傪嶣偭偰傒傑偟偨丅

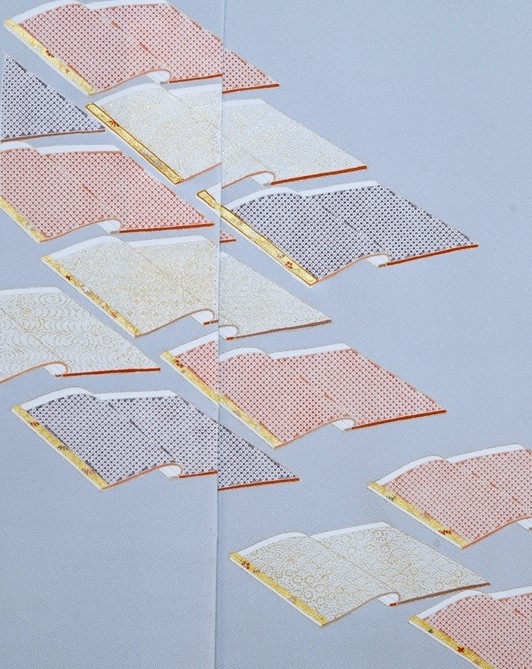

攇偵夃(悶晹暘)丅嫗惓偑惂嶌偟偨傕偺丅捈慄偱昞尰偝傟偨夃偑庢傝曽偵側偭偰偍傝丄拞偵媏傗愵柺側偳偺柾條偑擖偭偰偍傝巋廕傕懡傔偱偡丅庢傝曽偺奜偼攇偱敀梘偘偺昞尰偵側偭偰偄傑偡丅

悈幵偵攇(悶晹暘)丅杒廏偑惂嶌偟偨傕偺丅椩攈偺儌僠乕僼偵傕搊応偡傞悈幵偲攇偱偡丅悈幵偼庢傝曽偲側偭偰偄偰丄撪晹偼桭慣丄敁丄巋廕丄昤偒旸揷偱廳壛忺偝傟偰偄傑偡丅庢傝曽奜晹偺攇偼丄敀梘偘偩偗偺昞尰偱偡偑丄悈幵傪夞偡椡嫮偄攇偱攇摢偑尒偊傑偡丅

愵巕偲徏丅杒廏偑惂嶌偟偨傕偺丅暵偠偨愵巕偑庢傝曽偱丄拞偵徏傗怉暔暥偑擖偭偰偄傑偡丅庢傝曽偺奜偼敀梘偘偱昤偐傟偨徏偺巬偱偡偑丄偪傚偆偳偦偺応強偑僌儔僨乕僔儑儞偵側偭偰偄偰丄屝巺栚偺擕敀怓偲抧怓偲僌儔僨乕僔儑儞偑旤偟偔挷榓偟偰偄傑偡丅

扨堖梡偺朘栤拝偲偟偰杒廏偑惂嶌偟偨傕偺丅柍嵤怓偺扨嵤偱巇忋偘傜傟偰偄傑偡丅幚嵺偺宨怓偱偼側偔丄姫暔傪夝偄偨傜晽宨夋偑尰傟偨偲偄偆愝掕偱偡丅徏偑慄昤偒偱昤偐傟偰偄傑偡偟丄怓傕柍偄偺偱屝巺栚偺摿挿偑椙偔傢偐傝傑偡丅

愮愗壆帯暫塹偑惂嶌偟偨傕偺丅壞梡偺鉝偺晅壓偘丅棳悈偵愥椫偺慻傒崌傢偣偱丄愥椫偼庢傝曽偲側偭偰偄偰丄撪晹偼桭慣丄敁丄巋廕丄昤偒旸揷偱廳壛忺偝傟偰偄傑偡丅庢傝曽奜晹偺棳悈偼敀梘偘偱偡丅

杒廏偑惂嶌偟偨怳懗(悶晹暘)丅尰嵼偱偼傎傏惂嶌偝傟傞偙偲偑側偄丄慡恎旸揷偺崑壺側怳懗丅

壴栫

1丏嫗桭慣偺宯摑

壴栫(偼側側傝)偼丄偔傢奯岺寍偑惂嶌偡傞桭慣偺僽儔儞僪偱偡丅偔傢奯岺寍偑惂嶌偡傞嫗桭慣偼丄庡偵埨揷丒拞堜偺宯摑偵懏偡傞傕偺偱偡偑丄拞堜偲埨揷偼偄偢傟傕偐偮偰偼愮愗壆帯暫塹偺壓怑偱偟偨丅偙偺愮愗壆帯暫塹偺嬧嵗扴摉偺晹挿偑撈棫偟偰憂嬈偟偨偺偑堦偺嫶偱偁傝丄偲傕偵宱塩偟偰偄偨偦偺掜偑撈棫偟偰憂傔偨偺偑嫗惓偱偁傝丄偦偺嫗惓偺尦幮堳偑撈棫偟偨偺偑偔傢奯偱偡丅

偔傢奯岺寍偑巊偆怑恖偼丄偨偄偰偄偼拞堜偲埨揷偺壓怑偐丄夁嫀偵壓怑偱偁偭偨恖偨偪偱偡丅杮棃偱偁傟偽丄拞堜傗埨揷偑埻偄崬傫偱偍傝丄暿偺恖偑妱傝崬傓偙偲側偳偱偒側偐偭偨偺偱偡偑丄俋侽擭戙枛埲屻丄愮帯丄杒廏丄傑偡偄傢傗丄偒偟傗側偳偑帠嬈傪弅彫偟偨傝攋嶻偟偨寢壥丄拞堜傗埨揷傕巇帠偑尭偭偰壓怑偺庤偑嬻偔傛偆偵側傝丄偔傢奯偺傛偆側怴嫽惃椡偵傕偦傟傪棙梡偡傞僠儍儞僗偑惗偠偨偺偱偡丅

偔傢偑偒岺寍偺僽儔儞僪偺乽壴栫(偼側側傝)乿偼丄乽偼傫側傝乿偺岅尮偱偡丅堄枴偼乽僗僇僢偲偟偨旤偟偝乿偲偄偆偙偲偱偟偨丅鉟楉側傕偺偵懳偟偰乽壴側傝両乿偲尵偭偨傢偗偱偡偹丅崱擔偱偼乽峕屗偺悎乿倁俽乽嫗搒偺偼傫側傝乿偲偄偆傛偆側巊偄曽傪偡傞偺偱丄扺偄怓偺傏偐偟傪懡梡偟偨傆傢偭偲偟偨傕偺偑乽偼傫側傝乿偺僀儊乕僕偱偡偹丅岅尮傑偱慿傞偲僀儊乕僕偼堘偆傛偆偱偡丅

俀丏壴栫偺嶌晽

壴栫偺嶌昳偼丄埨揷傪埖偆栤壆偵偄偨偲偄偆杮恖偺宱楌偲丄傕偲傕偲埨揷偵偄偨怑恖傪壓怑偵巊偭偰偄傞偲偄偆偙偲偐傜丄埨揷偺朤宯偱偁傞傛偆偵巚傢傟偰偟傑偄傑偡偑丄尰嵼偺嶌晽偵偼埨揷偺嶌晽偲偼慡偔堘偆傕偺傕偁傝傑偡偟丄埨揷宯摑偺嶌昳偱傕埨揷偲偼堘偆撈帺惈傪妉摼偟偰偄傞傕偺傕偁傝傑偡丅

(侾) 慄昤偒偺偁傞嶌昳

忋偺幨恀偼晅壓偘丄壓偺幨恀偼柤屆壆懷偺偍懢屰偱偡丅柾條偺椫妔傪庢傞捠忢偺屝巺栚傛傝傕擄搙偺崅偄慄昤偒傪懡梡偟偨嶌昳偱偡丅慄昤偒偑擄搙偑崅偄棟桼偼丄巺栚偺杮棃偺婡擻偼愼椏偳偆偟偑燌傑側偄偨傔偺掔杊偱偡偑丄慄昤偒偼偦偺婡擻傪挻偊偰丄巺栚偺慄偺宍忬偦偺傕偺偑娪徿偝傟傞偐傜偱偡丅

(俀) 敀梘偘偺傒偺嶌昳

峕屗帪戙慜婜偵偍偄偰桭慣丄巋廕丄敁偲偡傋偰偺壛忺媄朄偑恑曕偟丄堄彔傕婏憐揤奜側傕偺傑偱帋偝傟偨偵傕偐偐傢傜偢丄峕屗屻婜偵偍偄偰偼嵤怓偺柍偄敀梘偘偺彫懗偑棳峴傝傑偟偨丅峕屗偺悎偲偄偆傕偺偱偟傚偆偐丅偙偺2揰偼峕屗屻婜偺條幃傪堷偒宲偖敀梘偘偺傒偺嶌昳偱偡丅怓偑側偄偺偱巺栚偑庡栶偱偡偐傜丄屝巺栚傪娪徿偡傞偵偼偪傚偆偳椙偄嶌昳偱偡丅

(俁)昤偒旸揷偺偁傞嶌昳丅

旸揷偵偼杮棃偺峣傝偺旸揷偺懠偵宆旸揷偑偁傝傑偡偑丄偙偙偱徯夘偡傞偺偼昤旸揷偱偡丅忋偺嶌昳偼丄杮偺暥帤偑彂偄偰偁傞晹暘傪昤旸揷偵偡傞偙偲偱夋柺傪憰忺揑偵偟偰偄傑偡丅拝暔偺堄彔偲偟偰偼丄杮傪奊杮偵偟偰桭慣儌僠乕僼傪擖傟傞傕偺偱偡偑丄昤旸揷偺懚嵼姶偱桭慣偵彑傞偲偄偆帺怣偑偁傞偺偱偟傚偆丅

(係乯埨揷條幃

壴栫偺拝暔偼丄埨揷宯偺堦堳偲偟偰丄揟宆揑側埨揷僗僞僀儖偺恾埬傪摜廝偟偨傕偺偑懡偔偁傝傑偡丅偙偺晅壓偘偼丄幬傔偺庢傝曽傪柾條偺梕婍偲偟偰巊偄丄拞偵曮恠偔偟傪媗傔偰偄傑偡丅偙偺晹暘偑巋廕傗敁傪懡梡偟偨廳壛忺晹暘偱丄偦偺廃埻偼懳徠揑側敀梘偘乮桭慣屝偵傛傞杊愼偺傒偱嵤怓偟偰偄側偄乯偩偗偺徏応偱偁偭偝傝偟偨壛岺偵偟偰偄傑偡丅

乮俆乯拞堜宯摑

壴栫偺壓怑偵偼拞堜弤晇備偐傝偺怑恖偝傫傕偄傞偺偱丄斾棪偼懡偔側偄偱偡偑拞堜偺宯摑偺嶌昳傕偁傝傑偡丅忋偼丄愳抂棾巕偺乽憪墛乿偵庢嵽偟偨傕偺偱丄敁偩偗偺傛偆偱偡偑丄壓偵桭慣偑偟偰偁傝傑偡丅

壓偼丄杮棃寉偄傕偺偱偁傞夃傪廳岤偵昞尰偟偨懷偱偡丅堄奜偵愒偄怓偱夃傪昤偒丄偦偺忋偵敁傪抲偄偰愒傪塀偟偰偟傑偄丄偝傜偵偦偺忋偵嬥嵤偱梤帟傪昤偒丄偦偺堦晹偵嬥巺偱巋廕傪偟偰偄傑偡丅

乮俇乯偦偺懠

妟墢庢傝偲尵傢傟傞柾條偺攝抲偱偡丅桭慣偺傎偐丄榅愼丄巋廕丄嬥嵤丄昤偒奊傪暪梡偟偨嫗桭慣偺媄朄傪怓乆尒偣偰偔傟傞嶌昳偱偡丅

奀偵徏搰偑昤偐傟偰偄傑偡丅搰偵偼恖塭傕側偔丄捠傝夁偓傞慏傕側偔丄捁傕捠傢偢丄偨偩攇偑孞傝曉偡偽偐傝偱偡丅暯壠暔岅偺弐姲傪巚傢偣傑偡偹丅椧偟偄暱偱偼側偔丄偁傫偨偺恖惗偳偆側偺偭偰偄偆暱偱偡偹丅丄

屆揟柾條偺乽攇偵愮捁乿偱偡丅

憅晹

憅晹偝傫偼丄巋廕偲敁傪庡懱偲偟偨嶌昳傪惂嶌偟偰偄傑偡丅巋廕偲敁偼杮棃娭楢惈偺側偄媄朄偱丄侾恖偺恖娫偑俀偮偺媄朄傪廗摼偡傞偺偼晄崌棟偱偡偑丄憅晹偝傫傕巋廕偺恖娫崙曮偱偁傞暉揷婌廳偝傫傕巋廕偲敁偺椉曽傪愱栧偵偟偰偄傑偡丅幚嵺偵偼暋悢偺怑恖偝傫偑暘扴偟偰偄傞偺偱偟傚偆偑丅

巋廕偲敁偑摨堦幰偵傛偭偰峴傢傟傞棟桼偼宑挿朌敁偵偝偐偺傏傝傑偡丅宑挿朌敁偼愼怐巎偱偄偊偽捯偑壴偺屻偺條幃偱偡丅峣傝偲昤偒奊偱峔惉偝傟偨捯偑壴偼偨偍傗偐側暤埻婥偑偁傝傑偡丅峣傝偼怓偺嫬奅偑僌儔僨乕僔儑儞偵側傞偲偙傠偐傜椫妔慄偑廮傜偐偄偱偡偟丄昤偒奊偼栄昅偵傛傞杗偺慄偱偡偐傜慇嵶偱偡丅偦傟偵懳偟丄偦偺屻偵庡棳偲側傞宑挿朌敁偼丄巋廕偲嬥敁偲偄偆棫懱姶偑偁傞傕偺偲岝傝婸偔傕偺偲偄偆丄嫮幰偳偆偟偺慻傒崌傢偣偱偡丅傑偨偦傟傪拝偰偄偨恖傕丄捯偑壴偼庡偵柵傃偰偄偔幒挰揑側愴崙戝柤丄宑挿朌敁偼揤壓傪妉傞嬤悽揑側愴崙戝柤偺僀儊乕僕偱偡丅

峕屗帪戙偺彫懗偵偼桭慣偺柤昳傕懡偄偱偡偑丄儐乕僓乕偼挰恖偵尷傜傟丄晲壠偼峕屗帪戙偑廔傢傞傑偱朌敁偺彫懗傪拝偰偄傑偟偨丅偦偟偰斵傜偺彫懗傪惂嶌偟偰偄偨怑恖偨偪偼乽朌敁壆乿偲傕屇偽傟偨偺偱偡丅巋廕偲敁偲偄偆傑偭偨偔堎側傞媄弍偑侾偮偺岺朳偵摨嫃偟偨偺偼丄峕屗帪戙偺俀俆侽擭娫傪捠偟偰偺揱摑偱偁傝丄憅晹偝傫傗暉揷婌廳偺傛偆偵巋廕偲敁傪摨堦恖傑偨偼摨堦岺朳偑摨帪偵惂嶌偡傞偙偲偼揱摑偵拤幚偲傕偄偊傞偺偱偡丅

愮愗壆帯暫塹丄栰岥偁傞偄偼堦偺嫶偺巋廕傗敁傪庡懱偵偟偨嶌昳偺偆偪嵟崅媺偺傕偺偼憅晹偝傫偑嶌偭偰偄傑偡丅愮愗壆帯暫塹丄栰岥丄堦偺嫶偼偦傟偧傟嶌晽偑堘偄傑偡偑丄幚嵺偵惂嶌偟偰偄傞偺偼摨偠憅晹偝傫偩偭偨応崌丄嶌晽偺堘偄偲偄偆偺偼弌傞偺偱偟傚偆偐丅偦傫側偙偲傕僥乕儅偵偟側偑傜丄埲壓偱嶌昳傪徯夘偟偰偄偒偨偄偲巚偄傑偡丅

乮侾乯愮愗壆帯暫塹

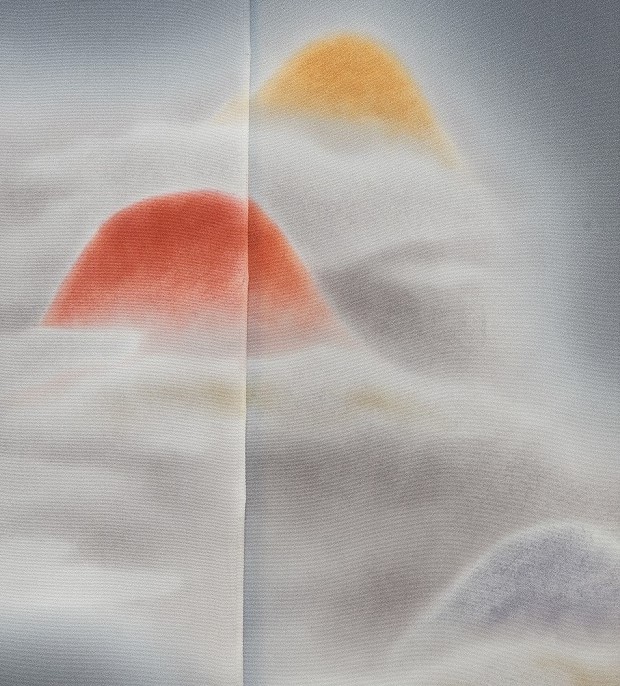

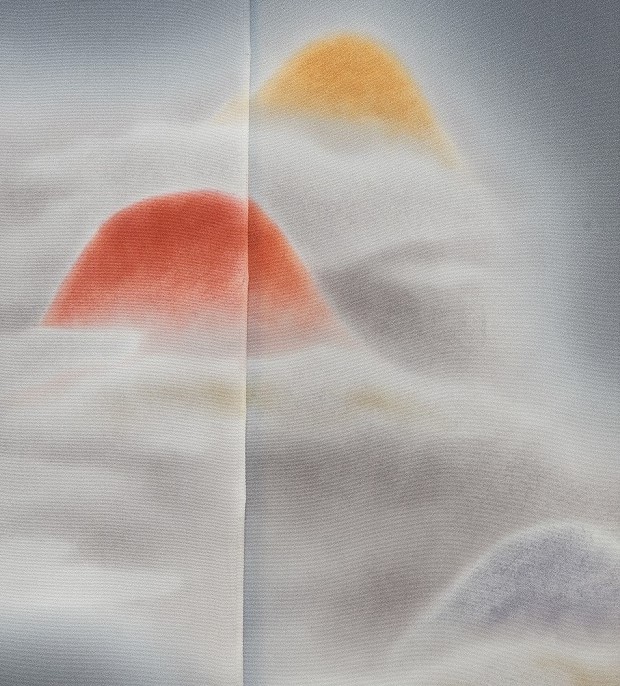

乽孫楩乿偲柤晅偗傜傟偨嶌昳偱丄崄楩偵廐憪傪媗傔偨傕偺偑儌僠乕僼偵側偭偰偄傑偡丅媄朄傪曄偊傞偙偲偱幙姶偺堘偄傪昞尰偟偰偄偰丄怉暔偱偁傞廐憪偼傑偮偄廕偵傛傞偨偍傗偐側僞僢僠偱偡偑丄崄楩偺嬥岺偺奧偼嬵廕偵傛傞尩偟偄僞僢僠偵側偭偰偄傑偡丅幚嵺偵嬥懏偺峝偝傗廐憪偺擃傜偐偝偑揱傢偭偰偒傑偡丅

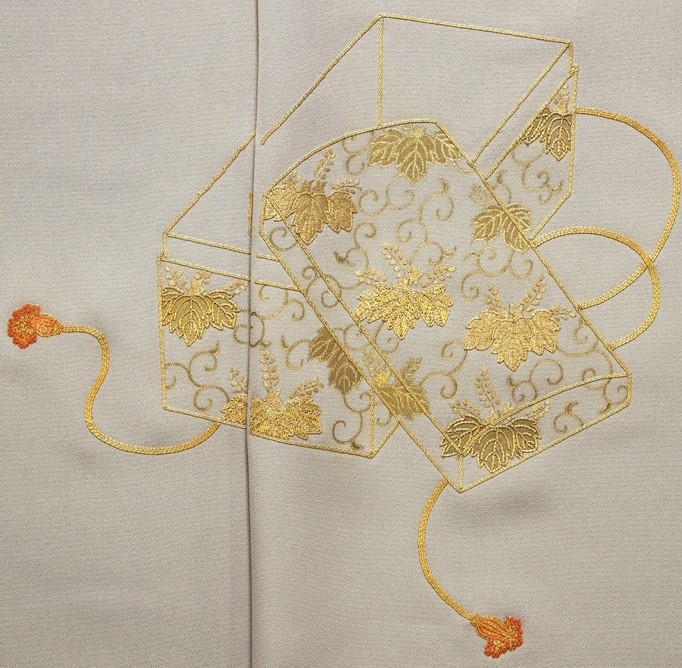

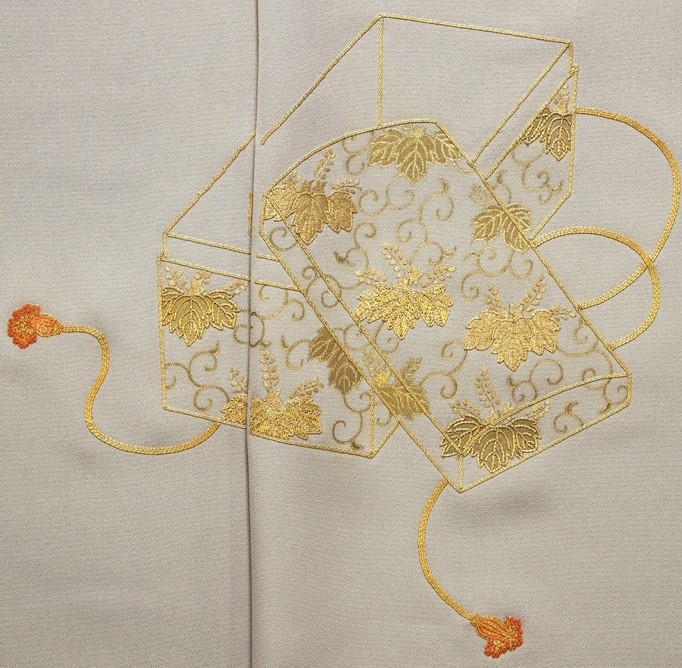

嬎搨憪暥條偺崑壺側帾奊偺暥敔傪儌僠乕僼偲偟偰巋廕偱昞尰偟偨嶌昳丅嬥巺偺嬵廕偱昞尰偝傟偨嬎栦偼俁僷僞乕儞偺廕偄曽偑偝傟偰偄偰曄壔傪妝偟傓偙偲偑偱偒傑偡丅堦曽丄搨憪偼曗彆揑偵嬥昤偒偱昞尰偝傟偰偄傑偡偑丄巋廕偵斾傋偰棫懱惈偺側偄嬥昤偒傪暪梡偡傞偙偲偵傛傝嶌昳偵墱峴偒偑惗偠偰偄傑偡丅帾奊偲偄偆岺寍偱堦搙昞尰偝傟偨傕偺傪丄巋廕偲偄偆暿偺岺寍偵抲偒姺偊偨椺偱偡偑丄尦嶌昳偵側偄棫懱惈傪壛偊傞偙偲偱丄扨側傞幨偟偱偼側偔憂嶌惈傪壛偊偰偄傞偲巚偄傑偡丅

偆偝偓偲攇偺慻傒崌傢偣偼丄梬嬋偺乽抾惗搰乿偵桼棃偟傑偡丅旡攊屛偺敀攇傪偆偝偓偑憱偭偰偔傞條巕偵椺偊偨堦愡偱偡丅偙偙偱偼敀偄偆偝偓傪巋廕偱丄攇傪嬥昤偒偱僔儞僾儖偵昞尰偟偰偄傑偡丅

乮俀乯栰岥

奓崌傢偣傪僥乕儅偵偟偨嶌昳偱偡丅奓妅偺墯宆傪昞尰偡傞偨傔偵丄墢偼嬵廕丄搑拞偼搉傝廕乮壓抧偵枾拝偝偣偰寗娫側偔峀偄暯柺傪媗傔偰偄偔媄朄乯丄掙偼悰廕偲媄朄傪暘偗偰棫懱姶傪昞尰偟偰偄傑偡丅

壴庀傪僥乕儅偵偟偨嶌昳偱偡丅壴偺晹暘偺廮傜偐偝偲嬥懏晹暘偺尩偟偝偺愗傝懼偊偑尒偳偙傠偩偲巚偄傑偡丅巋廕偵偍偗傞幙姶偺昞尰偺椙偄椺偩偲巚偄傑偡丅

栰岥偵偍偗傞憅晹嶌昳偺廤戝惉偺傛偆側嶌昳丅壴偺晹暘偼憡摉崬傒擖偭偰偄傞偺偵帇妎偑崿棎偟側偄偺偼丄偦傟偧傟偺壴偵偮偄偰媄朄傪曄偊傞偙偲偱墦嬤姶傪昞尰偟偰偄傞偐傜偱偡丅嬤宨偼嬵廕(慜偵弌偰偄傞傛偆偵尒偊傞丄幚嵺偵棫懱揑偱偁傞)丄拞宨偼廕愗傝側偳惗抧傪杽傔傞媄朄丄墦宨偼悰廕乮惗抧偺堒巺偺墯晹偵摉偰偼傔傞傛偆偵廕偭偰偄偔偙偲偱惗抧偵尭傝崬傫偱偄傞傛偆偵尒偊傞乯偱廕偭偰偄傑偡丅偙偺傛偆偵侾偮偺夋柺偵條乆側媄朄傪巊偆偺偑嫗廕偺摿挿偱丄拞崙巋廕偲偺戝偒側堘偄偱偡丅拞崙巋廕偱偼巋廕偺柺愊偼峀偔偰傕侾偮偐俀偮偺媄朄偟偐巊傢傟偰偄側偄傕偺偑懡偔丄崑壺偱傕暯斅側偺偱偡丅

巋廕偼僐僗僩偺妱偵壛岺柺愊偑彫偝偄偺偱丄巋廕偺朘栤拝偼僷乕僥傿乕偺応偱偼栚棫偨側偄拝暔偵側傝偑偪偱偡丅偦偺偨傔偵巋廕偼岠棪揑偵嶶傜偟丄偝傜偵敁傗傏偐偟偱柺愊偺悈憹偟傪偡傞偺偱偡丅偟偐偟偙偺嶌昳偱偼丄巋廕傪儅僄儈偲僆僋儈偵廤拞揑偵攝抲偟丄敁傕柺愊傪峀偘傞偲偄偆傛傝廤拞傪崅傔傞傛偆偵巊偭偰偄傑偡丅摉慠丄懠偺応強偼堦憌庘偟偔側偭偰偄傞偺偱偡偑丄尒傞恖偺帇慄偑慜巔偵廤拞偝偣傞偙偲偱丄懠偺売強偑庘偟偄偙偲偵婥偑晅偐側偄傛偆偵偟偰偄傑偡丅

僄僕僾僩傪僥乕儅偵偟偨嶌昳丅敁偺庬椶乮嬧偺娷桳棪偺堘偄偵傛傞乯偵傛偭偰怓偑堘偆偙偲傪棙梡偟偰丄慏傗愴幵偺柾條傪嶌夋偟偰偄傑偡丅

(俁) 堦偺嫶

尮巵暔岅偺幵憟偄傪僥乕儅偵偟偨晅壓偘(晹暘)丅埁嵳傪尒偵棃偨埁忋偲榋忦屼懅強偑媿幵偺棷傔応強傪傔偖偭偰憟偄丄偦傟傪墔傫偩榋忦屼懅強偺惗楈偑埁忋傪溸傝嶦偡偲偄偆揥奐偵庢嵽偟偨傕偺丅俀庬椶偺幵椫偑憟偭偰偄傞傛偆偵尒偊丄揧偊傜傟偨怉暔偼埁丅

惓憅堾暥條偱偁傞岦偐偄朠檧傪墢奧傪巊偭偨敁偲嬥巺偺巋廕偱昤偒傑偟偨丅