沖縄の染織

沖縄の織物の魅力、分類、歴史

1.沖縄の織物の魅力

沖縄には、日本本土全体に匹敵するぐらいの多様な織物があります。それは絣の文化が、インドを起源として、インドネシアやフィリピンあるいは中国南部を経て沖縄に伝来し、その後日本に至ったからです。日本にあるすべての絣織物は、伝播経路では沖縄織物の弟分ということになりますね。

そのほかに、沖縄に優れた織物がある理由を求めるならば、

①亜熱帯地方であるため多用な植物が自生し、織物の材料(糸芭蕉・苧麻など)も自然染料の材料(車輪梅・カテキューなど)も豊富だった。

②沖縄は日本の端ではあるがアジアの中心である。薩摩に占領されるまでは琉球王家はアジア各地と交易を行う海洋国家であり、高度な文化や技術が流入した。

③琉球王家は厳密に服制を定めており、それを維持する為に職人を保護し技術を磨かせていた。

④薩摩は貢納布制度をつくって人々を苦しめた。特に宮古上布や八重山上布の産地である先島諸島は、薩摩と琉球王家から二重の搾取を受けていた。この時代のエピソードを読むと気分が悪くなるほどひどいものであるが、結果として優れた染織品を生むという効果をもたらした。

というようなことが言えると思います。

沖縄織物の魅力は、優れた作品が多いということだけでなく(少なくとも今までは)作家が正直で「手織」「草木染」と表示されていれば、それが守られているというところにもあります。

2.沖縄の織物の分類

沖縄の織物の分類の仕方には、産地ごと(産地の組合のラベルごと)、織物の組織ごと、使われる繊維の素材ごと(絹、麻、芭蕉布など)、などがあります。

沖縄の織物は、産地ごとに組合があり、制作者はそれぞれの組合に所属して制作するのですから、産地組合による分類がもっとも自然な分類だと思います。しかしながら、産地ごとに全て違う技法の織物が織られているわけではありませんし、1つの産地が1つの技法の織物を織っているわけではありません。たとえば花織は首里でも南風原でも与那国でも織られています。浮織あるいは縫取織は読谷花織が有名ですが、首里でも南風原でも織られています。また知花花織のようにこれまでは文化財として登録していなくても、古くから織物の伝統を持っている地域もあり、近年登録されたものもあります。さらに個人の作家は、何をどこで織ろうと自由で、その中には深石さんのような才能がある方もいるので、石垣島の川平のように新たな産地が生まれるかもしれません。そのようなものが新たに生まれるたびに、定義し分類し直すというのも不合理に思われるので、産地による分類で理解するのは限界があり、織物の組織によって分類した方がより学術的とも思えます。

そこで以下の章では、一般に分かりやすい産地組合による分類と、織物の組織による分類とに分けて紹介します。

3.沖縄織物の歴史

(1)近世まで

田中俊雄・玲子著「沖縄織物の研究」は、1477年に与那国島に漂着した3人の朝鮮人のエピソードから書きはじめています。彼らは与那国に6カ月滞在した後、八重山、宮古などいくつもの島を経て本島に到着し無事帰国を果たしました。彼らは中世の離島の生活を見聞するという稀有な体験をしたわけですが、ありがたいことに覚え書きを残してくれました。それによると島ごとに相当の格差があって、与那国は3,4人の家族が間仕切りも便所もない家にすみ、食器はなく葉を皿にして手で食べていたそうです。そして1つの集落にそのような家が10戸、そして3つの集落があったそうです。人口は100人といったところでしょうか。八重山まで来ると、家には便所もあり食事は食器を使っており、さらに本島まで来ると、日本人も中国人もいたそうです。この3人は、この時代としては早く帰国することができたのですが、それはすでに朝鮮への航路もあったということです。つまり大航海時代が始まっていたんですね。織物については、日本式の地機も中国式の高機もあったと書いているそうです。

沖縄の織物が長足の進歩を遂げるのは、18世紀はじめの「御絵図帳」がきっかけとなったとされています。もちろん御絵図帳によって製法や意匠が発明されたわけではなく、当時行われていたものを文書化したものにすぎないでしょう。しかしそれによって発注者も制作者も、さらにレベルの高いものを発想したり、制作する動機づけになったことは間違いありません。

しかし、薩摩による征服で始まった貢納布制度は人々を苦しめていました。当時の税制は人頭税です。日本本土の年貢は、たとえ重くても収穫に対して課されるわけですが、人頭税のばあいは、存在するだけで課され、子供ができると増やされるのであり、そのために堕胎の伝承もあるのですから、非常に残酷なものだと思います。

(2)近代

東京国立博物館には奄美大島で織られたという花織(浮織)があります。読谷花織と同じ組織の織物ですが、極めて精緻なものです。東博の解説によると、その奄美の花織が東京国立博物に収蔵された経緯は、明治15年に、ドイツ人類学会からドイツ皇帝を通して明治政府に対し、琉球の民俗品を収集して欲しいという依頼があり、調査収集が行われたとあります。収集品はドイツに送られましたが、重複する品は東京国立博物館で保管されました。奄美の花織もその中の一点だそうです。またドイツに送られた収集品ですが、これは現在も健在で、沖縄織物の作家でもあり研究者でもある祝峯恭子さんにより確認・調査されています。これが初めて行われた沖縄の織物に対する学術的な調査収集で、非常に貴重なものでありドイツ皇帝に感謝です。

(3)沖縄における近代

日本の歴史では、地租改正は1873年で、これにより年貢として物納されていた税が金納になり、村単位で連帯保証的であった納税義務が土地所有者個人であるとされたのです。税率は初めは地価の3%、のちに2.5%です。

しかし、沖縄の歴史では地租改正は1903年です。それにより薩摩時代からの過酷な人頭税と職業選択の自由がない貢納布制度が終わりました。物納であれば、人は割り当てられたものを織って税として納めるだけですが、金納に変われば、人々は自分の裁量で織物を織り、それが優れていれば高く売れ、得た現金の一部を納税し、残れば生活の向上に充てることができます。

しかし貢納布制度がなくなったとき、人々は開放されて喜んだわけではありませんでした。本土並みの2.5%の地租に移行してもそれは十分重いものでしたし、織物を織る以外に生活手段があるわけではなかったからです。

江戸時代において、藩の庇護を受けていた有松絞や有田焼は、明治の廃藩置県により庇護を失い一時的に衰退しました。それらの産地では、香蘭社や深川製磁のような会社を設立したり(有田)、産地の協同組合(有松)を設立したりして、みずから商業生産に乗り出していくわけですが、沖縄の織物にも30年遅れてその時期が来たわけです。有松や有田における「庇護」と沖縄における「抑圧」は、言葉としては反対ですが、末端の職人にとっては自分で考える習慣を持てないという点でも同じだと思います。

久米島を例に取ると、仲原善久(後に村長)が、那覇から織物に詳しい外間政暉を小学校長としてよび、小学校に女子実業補習科(後に女子工業徒弟学校)をつくらせました。この学校で紬の指導を行い、それまでの地機にかえて高機を導入したり、絣技法も手結いにかえて本土と同じ絵図法を導入しました。これらの改革により久米島紬の生産は飛躍的に伸び、大正時代に最盛期を迎えました。

それまでの強制されて織っていた状態から、みずから商業生産によって稼ぐようになり、本土の好みに合わせるというマーケティング的な思考が島に入ってきました。高機と絵図法という、それを可能にする技法も同時に手にしたことから、柳宗悦が絶賛した「法が美を守る」という伝統のスタイルから離れ、絵絣的なものが現れました。

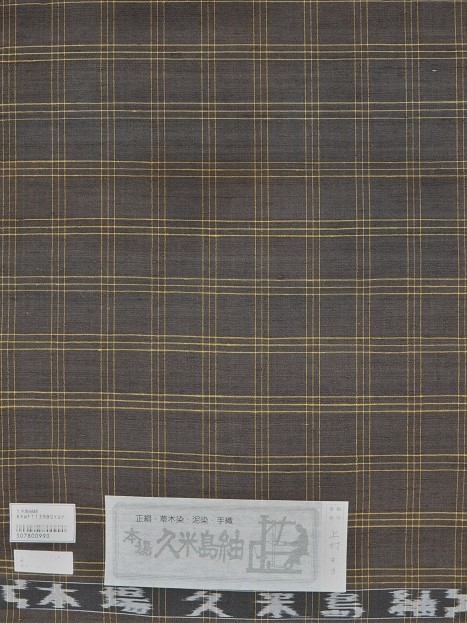

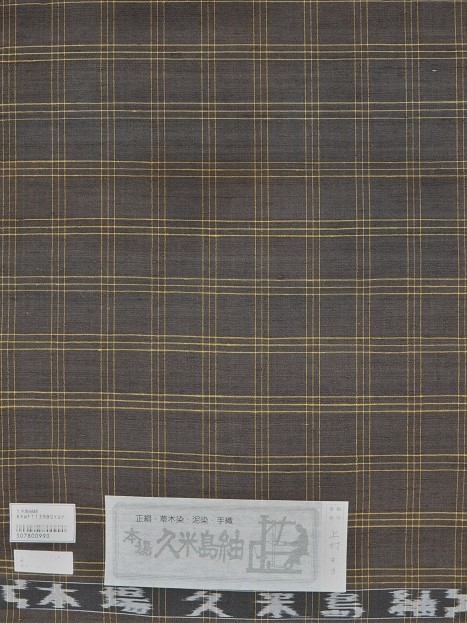

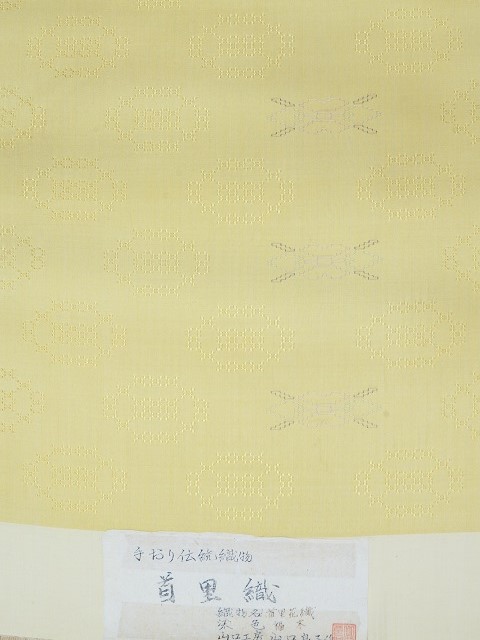

沖縄の絣は民芸であるべき、という人たちは、そういう流れを伝統に反するものとして嫌い「軽薄な絵模様(仲原善秀「琉球紬考」・染織と生活8、79ページ)」と批判しました。現在は、絵絣的なものは織られておらず、御絵図帳(みえずちょう、王家時代に御用布に用いる絣パターンをしるした見本帳)にあった柄を踏襲するようなものが織られています。伝統に回帰したともいえますし、マーケティングの結果、沖縄らしさを選んだともいえます。しかし、私は、たまたま絵絣の流れに属する久米島紬の実物を持っているので、絵絣は軽薄という考え方は、観念的にすぎると思います。写真のものがそれですが、もしこれが山陰にあったら、民芸派は絶賛するのではないでしょうか。どの流れでも実物を見れば良いものは良いのです。

久米島の絵絣。こういうものは現在は織られていない。

おまけ

仲原善秀「琉球紬考」は素晴らしい論文で、私は何度も読みかえしたのですが、それに逆らうようなものを、もう一反。佐藤昭人の阿波藍で染めた糸で織った久米島紬。邪道のはずだが美しい。

(4)柳宗悦以後

昭和14年、日本民藝館同人は柳宗悦を団長として一回目の沖縄における民芸の調査のために9人のメンバーを派遣しました。この調査は沖縄の文化が再発見されるきっかけとなりましたが、それはただ沖縄にとってだけではなく、日本の工芸を語る上でも重要でした。なぜならばそのときのメンバーには、後に芸術や工芸で大きな影響力を持つ人たちが揃っており(濱田庄司、河井寛次郎、芹沢圭介、棟方志功など)、彼らすべてがこの調査から多くのインスピレーションを受けたからです。

沖縄の織物の産地による分類

(1)南風原織

「琉球絣」という言葉は、沖縄県で織られる平織の絣織物の総称です。沖縄本島の南風原町がいちばん大きな産地で、南風原の作家としては大城カメ(叙勲者・故人)、大城広四郎(故人)が有名でした。定義では久米島紬や首里織のうちの平織も琉球絣に入ってしまいますが、実際の市場では久米島紬や首里織の平織を琉球絣ということはありませんね。

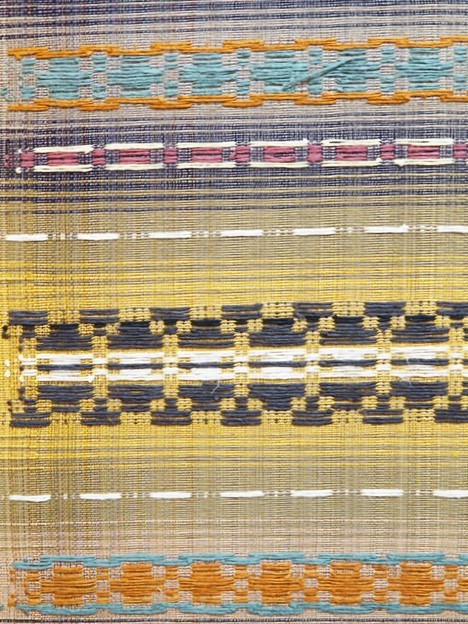

写真は、大城広四郎の琉球絣

(2)久米島紬

久米島紬は沖縄県で織られる平織の絣織物ですから「琉球絣」ということになりますが、慣例的に久米島紬を「琉球絣」という人はいません。久米島紬は草木染(黄色はクルボウやヤマモモ、茶色がグールやティカチ)または泥染(黒、鉄分の多い泥に浸けると鉄が媒染になって黒く染まる)、手括の絣、手織という伝統技術をよく守っている素朴さが魅力の織物です。技術だけでなく、絣のデザインも伝統のスタイルを守っています。糸には、経糸は玉糸で緯糸だけ手紡真綿という標準的なものと、経緯とも手紡真綿(「経緯諸(モロ)紬」という)という特別なものがあります。経糸が手紡糸だと絣を合わせて織るのが難しくなることなどから、かなり価格差があります。かつて重要無形文化財の指定を受けたことから人気が沸騰し、その後、作りすぎによりネットで安いものが出るなど市場に混乱がありました。しかし、もともとそんなに量産できるものではなく、作りすぎと言ってもたかが知れているはずなので、市場の小ささにより起きた混乱だと思います。時間がたてば必ず収束するものですから、その時安く入手した人は得をしたのではないでしょうか。

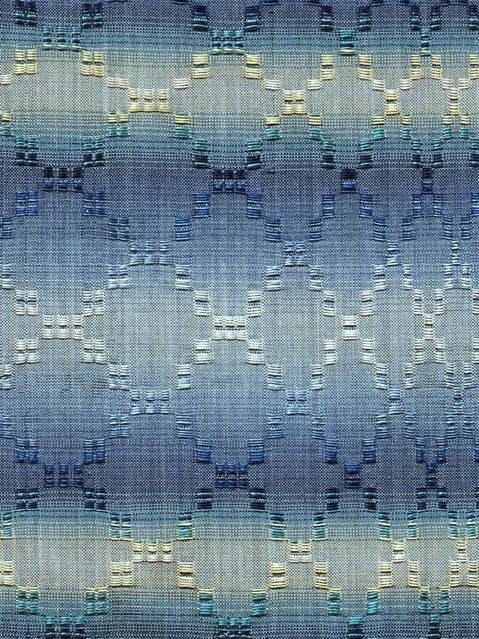

写真上は、経緯諸(モロ)紬、写真下は格子だけの紬(経糸は玉糸、緯糸は真綿)

(3)首里の織物

王府のあった首里の織物は、経産省の伝統的工芸品(伝産マーク)の定義では「「首里の織物」として分類されます。その内容としては、首里花織、道屯織(両緞織)、花倉織、諸取切、平織の絣(手縞、綾の中)、煮綛芭蕉布、花織手巾、浮織、みんさーです。この中で、道屯織(両緞織)と花倉織は、首里だけに伝来したものですが、現在では南風原などでも織られています。

①首里花織

首里花織は、平織りの一部分の経糸と緯糸を組み合わないようにして糸を浮かせて、紋様を表す織物です。紋の部分は、表地は緯糸が浮き、裏地は経糸が浮いています。写真は、山口良子の着尺。

②ロートン

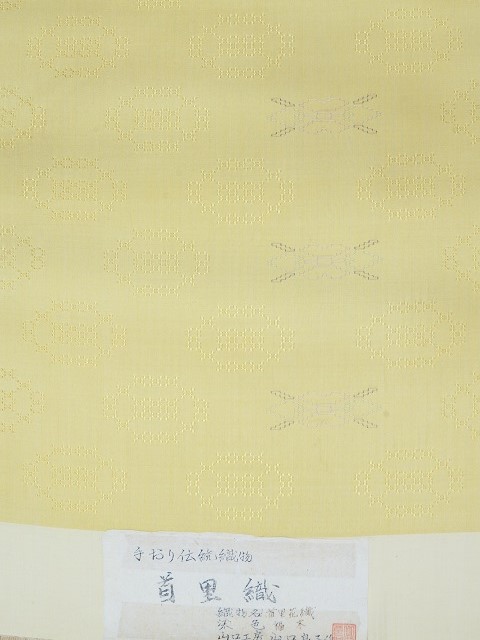

ロートンは花織と同じ紋織の一種ですが、表裏とも経糸が緯糸と組み合わずに浮くことで紋織を形成しています。表裏とも全く同じに見えるので不思議な感じがしますが、その部分は経糸が2つに分かれ、その間を緯糸が通っているのです。中国から伝わったとされていますが、中国では絶えており、沖縄から本土に伝わることもなかったので沖縄にしかない稀少なものです。写真は、仲井間香代子の着尺。

③花倉織

花倉織は首里花織と捩織を組み合わせたものです。織機に花織を織るための「綾竹」と捩織を織るための「捩綜絖」の両方を装着しないとできないので、織機の機構が複雑になり難度の高い織物でした。そのため近代になる前に途絶え、幻の織物とされてきました。しかし昭和50年、宮平初子(人間国宝)と大城志津子によって復元され、現在僅かながら織られています。後に首里以外でも南風原などで織られるようになりましたが、その場合には「花倉織」は名乗らず、「花絽織」と称するのが普通のようです。写真は伊藤敦子の花倉織の名古屋帯。

④平織

大正時代の導入された絣技法である絵図法によって織られたものと、沖縄の伝統的な絣技法である「手結」によって織られたものがあります。手結は、糸の段階では意匠に関係なく一定間隔で絣をくくり、織る過程で左右にずらしながら絣の模様をつくるというものです。あまりに大きくずらすということは糸が無駄になってできないので、それが創作の制約になりますが、柳宗悦は、その制約について「法が美を守る」と評し、醜い品が現れない理由だとしています。(醜い品が現れない換わり岡本太郎も現れない、とも言えますね。)写真は山口良子の手結の首里織。

(4)読谷山花織

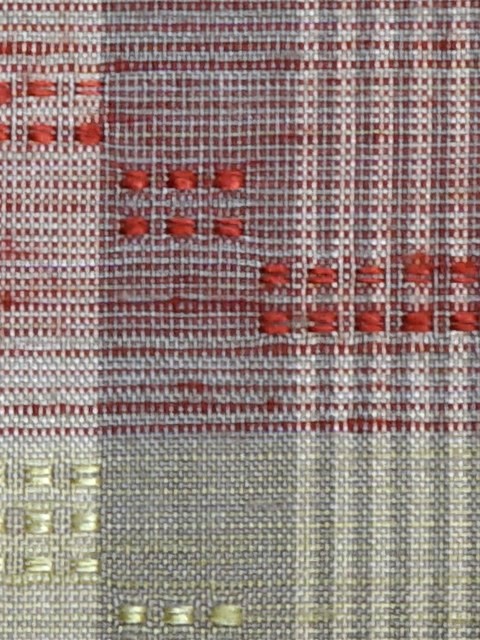

①綜絖花織

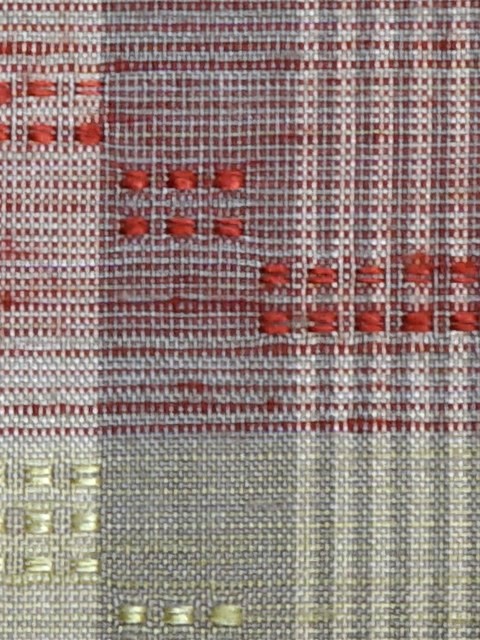

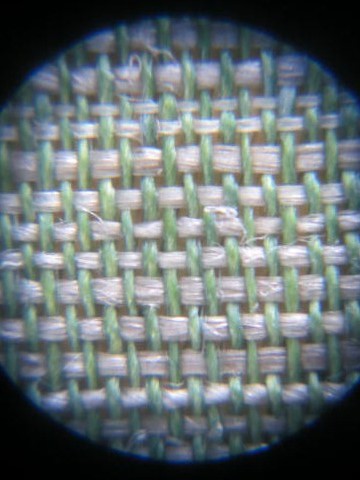

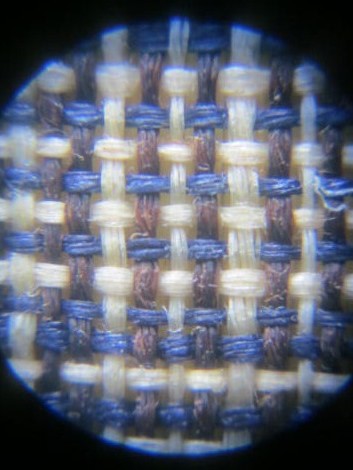

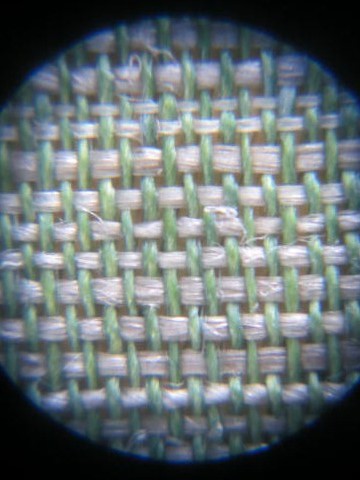

読谷花織には、綜絖花織と手花織があります。綜絖花織は、紋様部分について綜絖(織機のパーツ)を使って別の色糸を織り込んで表現するものです。刺繍のようにも見えますが、生地に対し別の色糸を入れるのですから原理は刺繍と同じです。ただし刺繍は完成した生地に対し後から別の糸を入れるのに対し、綜絖花織は生地を織りながら別の糸を入れるところが違います。表は緯糸が浮いて模様になり、裏は渡り糸が通っています。技法と色彩はアジア的、南方的とも言われます。やはり絶えていたのですが与那嶺貞(人間国宝)によって復活されました。写真は読谷花織のオモテとウラ(作者は与那嶺貞。素材は木綿)

②手花織

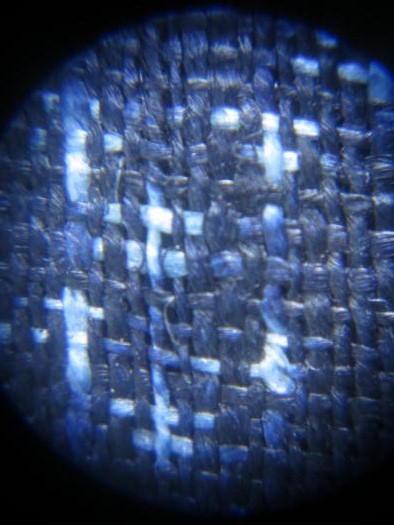

読谷手花織は、紋様部分に別の色糸を手で差し入れて表現するものです。色糸は裏面では模様付近だけで留まっており、渡り糸はありません。織機に綜絖というパーツを使って別の色糸を織り込むのに比べて原始的な技法とも言えます。写真は読谷手花織のオモテとウラ(作者は上地光子。)

東京国立博物館には奄美大島で制作されたという綜絖花織の着物があります。100年ほど前のものということですが、大変に精緻なものでした。現在は奄美は大島紬、沖縄は花織と棲み分けされていますが、もともとは海に境界線があるわけではなく南の島々の各地で花織が織られていたのでしょう。しかし大島紬の需要が増えると、奄美の全ての機屋が大島紬に転業してしまい、花織を始めとしてバリエーション豊かな織物が廃れてしまったのだと思います。

(5)芭蕉布

麻や絹が発明される前、人類は木の繊維から大変苦労して糸を作っていました。原始布とも呼ばれ、日本本土にはシナ布・葛布などがあります。それに相当するのが沖縄では芭蕉布でしょう。シナ布・葛布と違うところは、原始的な素材のままで進化し洗練された絣がついていることだと思います。平良敏子の「喜如嘉の芭蕉布」は重要無形文化財になっていますが、平良敏子個人も人間国宝になっています。写真は喜如嘉の芭蕉布の帯です。

(6)宮古上布

宮古上布は越後上布と同じく苧麻で織られています。イラクサ科の苧麻は日本古来の「麻」であり、本土では会津昭和村が産地で越後上布として織られますが、同じ植物が宮古島に産し宮古上布として織られます。気候に恵まれた宮古島では非常によい苧麻(イラクサ科)が取れることから、麻系の織物では最高と言われます。素材の糸が良いだけでなく、非常に精緻な絣もできます。

(7)八重山上布

八重山上布は本来は宮古と同じく苧麻で織られてきましたが、近代になって簡略化されて緯糸のみ苧麻で経糸はラミーで織られています。これまで八重山上布は海晒しの白地に捺染の絣のものが伝統とされてきましたが、新垣幸子が近世以前の八重山上布を調査し、八重山に自生する植物を自由に使った草木染の色鮮やかな八重山上布があることを発見して再現しています。また絣もすべて手括りで行っています。

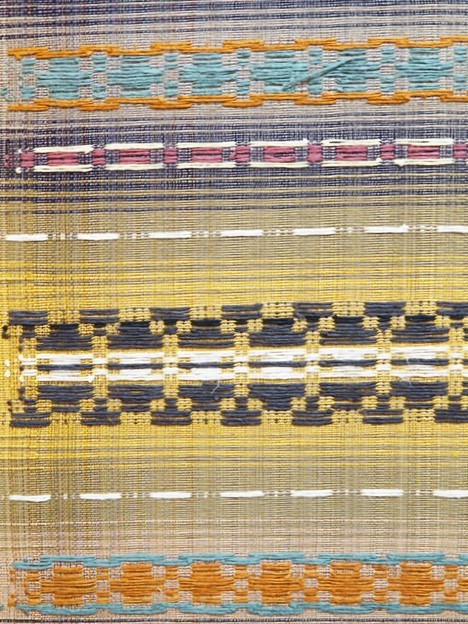

写真上/普通の八重山上布、写真中/新垣幸子の八重山上布の名古屋帯、写真下/新垣幸子の八重山上布の拡大

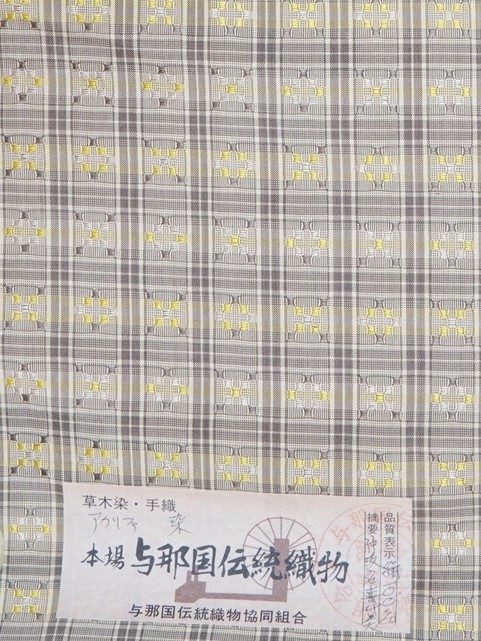

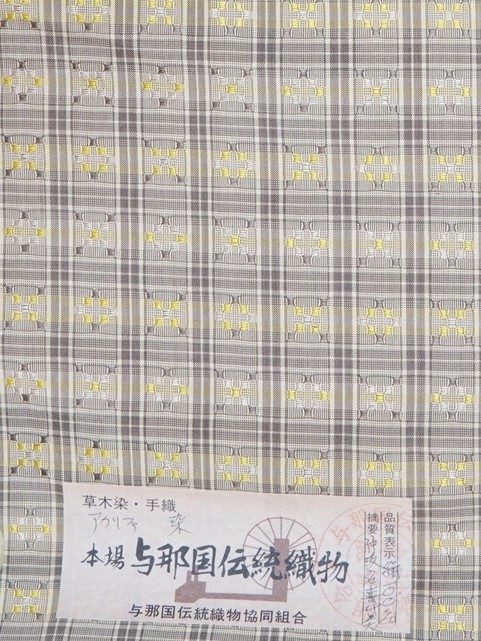

(8)与那国花織

与那国花織は花織部分の組織は首理花織と同じものです。その花織と格子(グバン)を組み合わせたものですが、花織が持つグラデーション効果(後述)を最大限生かした美しい織物です。

(9)八重山ミンサー、竹富ミンサー

ミンサーは首里で織られているものと同じ組織です。また八重山ミンサーも竹富ミンサーも織物の組織は同じものですが、八重山ミンサーは石垣島、竹富ミンサーは竹富島です。どちらも八重山諸島です。上の写真は、八重山ミンサー、中の写真は竹富ミンサーですが、竹富ミンサーは、「竹富ミンサー」と表示されながら「八重山ミンサー」のラベルもあり紛らわしいですね。組織は畦織ですが、イカットのような経絣も使われています。

竹富島では、竹富ぐんぼうと言われる織物もあります。「ぐんぼう」は混紡の意味で、麻や木綿が混ぜられていますが、芭蕉布が混ぜられているのがあり、それは少し高額です。

(10)琉球美絣

真栄城興盛という人が大正時代になって創始した絣です。他の沖縄の織物に比して歴史が無いように感じますが、そうではありません。沖縄の地租改正は1903年であり、その後に個人の創作が許されたので、その先駆けなのです。興盛の死後は、夫人の喜久江、息子の興茂によって継承されています。基本は琉球藍で補助的に他の植物染料を使います。「美絣」の名にふさわしい美しいグラデーションが特長です。素材には木綿と駒上布があります。

沖縄の織物の組織による分類

1.「沖縄織物の研究」について

田中俊雄・玲子著「沖縄織物の研究」という本があります。沖縄の織物について書かれた決定的な本であり、この本を読まないで沖縄の織物について語ることはできません。着物雑誌の「琉球染織特集」などでも、ライターの方は全員読んでいるでしょう。

昭和14年、日本民藝館同人は沖縄における民芸の調査のために、柳宗悦を団長とする9人のメンバーを派遣しました。これが第一回の調査であり、この調査は沖縄の文化が再発見されるきっかけとなる重要な出来事でした。

この調査は沖縄にとってだけではなく、日本の工芸界にとっても特別の意味を持っています。なぜならばそのときのメンバーには、後に大きな影響力を持つ人たちが揃っており(濱田庄司、河井寛次郎、芹沢圭介、棟方志功など)、彼らすべてがこの調査から多くのインスピレーションを受けたからです。

そしてこの9人のメンバーの中にこの本の著者である田中俊雄がいました。田中俊雄はこのときから沖縄織物の研究をはじめ、昭和27年にようやく柳宗悦の序文をつけて「沖縄織物裂地の研究」を出版したのでした。田中はその直後不慮の事故で死亡したのですが、そのときこの本の続編である「沖縄織物文化の研究」の原稿を残していました。その後、昭和51年に柳悦孝監修によりこの2篇を一冊とし、図版をカラーに変更して、紫紅社から再出版しました。重要な本ではありますが、一般に受ける本ではないので部数も多くなく、私も持っていなかったのですが、かつて小沢さんから偶然いただいた本の中にあり読むことができたのです。小沢さんとは小沢酒造のことで、同社の運営する櫛かんざし美術館の学芸員を勤める橋本澄子先生に紫紅社から贈呈され、蔵書としてあったものということです。

沖縄の織物の特徴はその多様性にありますが、それは狭い島国の中でありながら、さまざまな織物が互いに淘汰しあわず、並存して織られてきたということです。その特殊性は、たとえば茨城県を例にとってみれば、結城紬という優れた織物が生まれれば、地元の織元はすべてその織元になってしまい他の織物は淘汰されてしまうことからわかります。それは域外に大きな市場があると、その市場に対する商品の供給基地になってしまい、市場から求められる1つの優れた織物に特化してしまうからです。

なぜ沖縄は他の市場への供給基地にならなかったのか。これと似た地域を求めるなら、京都だと思います。京都は、市内だけでも、京友禅あり、型染の小紋あり、綴あり、西陣織ありです。こんなに多様なものが併存した理由は、やはり文化の中心だからでしょう。文化の守護者たる天皇がいて、文化的に他の地域を従属させていたからです。沖縄も同じことで、文化の守護者たる琉球王家がいて、文化的に周辺地域を従属させていたからこそ、他の文化圏に対する供給基地にならず、多様な染織技法が併存して残ったのです。

現実に琉球文化圏に従属していた奄美大島ではかつては絣も紋織もあったのですが、明治以後琉球よりも日本本土との結びつきが強くなると、日本文化圏に従属するようになり、大島紬の供給基地とされ、機屋は大島紬ばかり織るようになり多様性が無くなり花織は滅んでしまいました。

「沖縄織物の研究」は、図録が別冊となっていて、豊富な図版がついています。その図版はすべて日本民藝館にあるもの、すなわち柳宗悦と民芸思想のシンパが収集したもので、収集当時現役で織られていたものではなく、ほとんど尚家が支配していた時代のものです。その理由について「現在(昭和14年)は衰退してみるべきものは少ない」からとあります。

しかし、現在から見ると、この図版に載っているものはすべて運がよければ呉服屋さんの展示会で見ることができるものです。もちろん当店でもすべて見ることができます。そればかりでなく、この図版に載せることができなかった、すなわち柳宗悦も収集できなかった花倉織もちゃんと値札をつけられて売られています。伝統工芸とは衰退するものというイメージですし、現在の重要無形文化財指定の制度もそういう前提で作られていますが、沖縄はいまのところ幸福な例外です。

2.「沖縄織物の研究」による分類

(1)分類の意義

田中俊雄の本では、沖縄の織物が体系的に分類されています。たぶんこれが初めての学術的な分類だったはずです。この分類は織物を組織により分類したもので、地域で分類したものではありません。沖縄織物の組織による分類は、田中俊雄のものがすでに決定版であり、これに加えるものも差し引くものもありません。一方、着物雑誌の琉球染織特集では地域、組織、素材などから常識的に分けています。それは前章で紹介したので、ここでは組織による分類を紹介します。

「首里の織物」の織物を例にとると、道屯織(両緞織)と花倉織は首里だけに伝来としたものですが、現在はどちらも南風原など他地域でも織られています。一方で、「首里の織物」としての文化財の指定の内容に無い浮織(読谷花織のような織り方)も首里で織られています。

結局、沖縄では、それぞれの小さい地域の伝統として、多様な織物が織られており、それぞれは互いに影響を与え合ったり、枝分かれしたりで、その地域の当事者は自分たちだけのオリジナルと思っていても、本質的に同じ組織のものが他地域で名前を変えて織られていることもあるということなのです。

そして、かつて枝分かれしたものであってもどちらが本家でどちらが分家なのかも定かではないのです。ただし文化財としての登録に当たっては、先に登録してしまったほうが勝ちということもあるようです。たとえば読谷花織のほかに「知花花織」というのもあるそうで、ちゃんと登録して文化財としたいそうです。このように、今後も再発見されて再興されるもの、学者は今まで同じものと分類していたが、当事者が違うと主張するものなどありそうです。しかし再興も地元の人がするのではなく、東京からいきなり移住してきた人がしたら、それを世間は伝統と認めるでしょうか。そういうケースもこれからはありそうですから、またまた混乱してしまうかもしれません。

こういう混乱は、今生きている現在進行形の文化だから起こりえることなのだと思います。沖縄の織物が魅力を失い、新しいものもできず古いものも再興されず、本土から習いに来る人もいなくなり、ただ博物館の中でしか見られなくなった時、完全な分類が出来るのかもしれません。したがって、産地による分類には限界があり、学術的な精密性、普遍性を求めるなら、田中俊雄のような組織による分類の方が優れています。

私は高校生のとき世界史でホメロスについて習ったとき以来ずっと疑問に思っていたことがありました。それはトロイ戦争がおきたのは紀元前12世紀、「イリアス」「オデュッセイア」が成立したのが紀元前8世紀、というものです。いくら名作でも制作に400年もかかるものでしょうか。ずっと後になってわかった答えは、「イリアス」「オデュッセイア」は文章ではなくメロディのついた歌であり、宴会の席などで好んで歌われたものだと言うことです。酔っ払って歌うので歌うたびに内容が変わってしまうから、なかなか成立しないのです。ところが400年たち、もう飽きて歌わなくなったので内容が変わらなくなり、めでたく成立したというわけです。つまり「成立」とは、できたのではなく、無くなったということなのでした。

(2)平織の分類

「沖縄織物の研究」における平織の分類は、無地、縞と格子、絣という一般的な分類がしてありますが、特に沖縄的なものとして縞(格子)と絣の組み合わせが記載されています。

①「アヤの中」・・・絣と縞の併用。アヤ(綾または縞の字をあてる)とは縞の意味で、縞の間に絣が入っているデザイン(写真左は南風原の大城広四郎の絣)。

②「手縞」・・・絣と格子の併用。格子の中に絣が入っているデザイン(写真右は秋山真和が御絵図帳にある作例をそのまま再現したもの)。格子は「グバン」といいますが、それは「碁盤」の意味です。

(3)紋織の分類

紋織では、着物雑誌や琉球染織の展示会では、首里花織、与那国花織、読谷山花織、ロートン織、花倉織のように常識的に分けています。しかし、「沖縄織物研究」が記載されている学術的な分類では、

①平織組織より誘導せるもの(畦織・花織・両緞織)・・・畦織(うねおり、八重山ミンサーなど)は経糸よりも緯糸に太い糸を使うだけの単純な組織なので、通常は平織に分類しますが、「沖縄織物研究」では紋織誕生までの最初の一歩と考えています。

②紋糸を使用するもの{二重織(浮織・与那国手巾織)・縫取織}・・・「沖縄織物研究」以外では「浮織」という言葉は使わず綜絖花織、「縫取織」は手花織と言うのが一般的です。

③捩組織を使用するもの(絽織・紗織・紋絽織)・・・絽織・紗織は夏物として一般的な組織です。紋絽織は首里独自のもので花倉織と言います。

ということになります。

(注)今、琉球染織を紹介する本ではロートン織は道屯織の字を当てていますが、この本では両緞織の字を当てています。ロートン織の特徴は裏表両方とも全く同じということですから、「両緞」という文字を当てるほうがイメージが湧きやすいと思います。

3.平織の特徴

(1)模様の基本単位

沖縄の絣技法は手結であるため、後に本土で発達する絵絣はつくられず幾何絣のみです。しかし、その不自由を補なって深い創作性につなげたのが、「模様の基本単位=模様単位」という発想です。伝統的な幾何学模様を基本単位として、その組み合わせでデザインを創っています。(トゥイグアーと呼ばれる、飛んでいる鳥から生まれたパターンは美しいですよね)。

田中俊雄は、沖縄の絣の単位になる柄をカードにとって整理したということですが、その当時(昭和14年)で約310種としています。作家としては、この300余の模様単位を組み合わせて創作していけば一生分の材料はあるでしょうが、現代の作家が新たなデザインを生み出すことも可能です。

模様の基本単位は、元の意味がわからないほど単純化されていますが、その誕生はそれぞれ創作的です。田中俊雄はその意味を①構成上からできたもの、②自然現象、③動植物、④器物に分類しています。その中には「豚の餌箱」のような卑近なものから生まれたものもありますが、時間の経過により単純化されて普遍的な形を持つようになったものです。長い歴史を持つ民族が伝統の中で生み出した固有で普遍的なデザインだと思います。個人が、それを打ち負かすほどのデザインを生み出すのは難しいですね。

(2)手結

沖縄の平織の絣技法の特徴は「手結」です。本土で絵絣の設計に絵台を使う方法(絵図法)が考案されたのはもっとずっと後のことです。現在沖縄では、絵台のような技法も使われていますが、それは、地租改正後に本土から移入されたものです。

手結とは、絣にしたい糸を等間隔で括り、織る過程で左右にずらしながら絣柄にする方法です。一方、絵図法は、絣にしたい糸について、指示通り織りさえすれば絣模様になるように、あらかじめ設計して括っておく技法です。すなわち、いかなる絣をつくるかということが、絵図法では括りの段階で全て決まっており、織り手はただ指示通り織ることが要求されているのに対し、手結では、括りの段階では等間隔で括るだけで、織る段階でどんな絣にするか決めるということです。

絵図法は、絣の設計者だけが創作に参加でき、織り手はそれを実行するだけですが、手結いでは、織り手も創作に参加できるのです。織り手の性格により「正確だが小さくまとまった絣」や「大胆だが勢いのある絣」がありえるわけですし、その日の絣の具合で、織り手の心理状態がわかるかもしれません。

たとえば京都で織られる帯でも、紋紙を使う西陣の帯なら、どんな名工でも紋紙以上のものは織れませんが、爪?綴ならば、織り手の意図で途中で図案を変えることも出来ないことではありません。原始的な技法ほど、創作性を発揮するチャンスが多いものなのです。

一方、手結の欠点は、織る過程で左右にずらしながら絣柄をつくるのですから、あまり大きくずらすということは糸が無駄になってできないので、それが創作の制約になることです。岡本太郎なら、爆発できないと言うかもしれません。しかし、柳宗悦は、その制約について「法が美を守る」と評し、醜い品が現れない理由だとしています。 ここでいう「法」とは「法律」ではなく「技法」の意味です。技法の制約により、人間を「なんでもできる」状態にしないことが秩序をもたらし、それが美になるということでしょう。

写真は、仲井間香代子の手結い。絣のある箇所の反物の耳から緯糸が出ている

4.紋織の特徴

「紋織の分類」で示した通り、紋織には、別の模様糸を差し入れるものと、地の糸が変化して紋織を形成するものがあります。それは裏を見て渡り糸があるかどうかでわかります。「別の模様糸を差し入れるもの」は、手花織と綜絖花織、「地の糸が変化して紋織を形成するもの」は花織と両緞織と花倉織です。

(1)手花織

沖縄の織物の魅力の一つは花織や両緞織(ロートン織)などの多彩な紋織ですが、紋織の技術は元々、中国から移植されたものです。本来、紋織は高機でしか織れないものですが、当事沖縄には地機しかありませんでした。地機で紋織を織ろうとすれば、地の組織を織っている途中で、手で模様糸を織り込むしかありません。それが手花織であり、紋織の発達段階の最初のものです。

手花織は、紋綜絖が開発されるまでの過渡的な技法といえます。特徴は、裏の渡り糸が模様周囲しか無いことです。手で糸を差し入れるので、無駄な渡り糸を無くすことができるのです。さらにグーシー(串)花織というのもあって、これは串のようなものを使うのでしょうが、これは手で差し入れるのと紋綜絖の間の過渡的なものなのでしょう。

(3)綜絖花織

読谷花織に代表される、裏に渡り糸がある紋織は、平織地の中に模様を表現するためだけの別の糸を織り込んで、糸を浮いたように見せているものです。本来高機で織るものですが、沖縄では「紋綜絖」という、織りながら経糸を持ち上げる動作をする機構を発明して、これを伝統的な地機に追加することで織れるようになりました。(明治以後、本土から高機が導入されていき、もちろん現在は高機が使われています。)

下の写真は、ルバース吟子の綜絖花織の帯の表と裏です。

下の写真は、手花織と綜絖花織が混ざったルバース吟子の帯の表と裏です。綜絖花織は渡り糸が繋がっているため、ヨコにつながるデザインになりますが、手花織は渡り糸が繋がらないため、ユニット的に独立したデザインになります。技法がデザインに影響を与える例ですね。

(4)花織

花織(首里花織に代表される紋織)は、平織の糸組みにおいて、一部分をわざと組み合わないようにはずして、糸を浮いたように見せるものです。裏には渡り糸がなく、表で緯糸が浮いている場合は裏は経糸が浮いています。本来、高機でしか織れないものを、当時地機しかない沖縄で織るために、「綾竹」という、経糸の間にさしはさむ機構を発明し、これを地機に追加しました。(明治以後、本土から高機が導入されていき、現在は高機が使われています。)写真は、山口良子の首里花織。福木で染めた黄色の着尺です。花織と手花織が併用されています。花織は地の組織が変化して紋織になるので、紋織の色は地の色と同じ福木の黄色。手花織は模様糸を手で織り込むので、作者が色を選択でき、地色と反対の藤色にしてあります。

(4)両緞織(ロートン)

両緞織(ロートン)は地の経糸の一部が緯糸に組み合わずに浮いている形で紋織りを形作るものです。経糸は表裏2つに分かれ、その間に緯糸が通ります。そのため裏も表も同じに見えます。技法的には、地機に「綾竹」と「紋綜絖」の両方をつけて織られていました。現在はもちろん高機で織られています。作品は新垣みどり。

(5)花倉織(紋絽織)

花倉織は首里織の1つであり、一般名は「紋絽織」ですが、他の産地で織る場合は「花絽織」という場合が多いです。花織と絽織を併用したものです。絽は経糸を捩って緯糸に隙間をつくる織物ですが、平織の一部を「捩綜絖」でよじって隙間をつくります。花倉織は、織機に花織を織る「綾竹」と捩織を織る「捩綜絖」を併用して織るものです。写真は伊藤峯子の花倉織で、花織と絽織だけでなくロートン織も併用しています。ロートン部分は創作ということになるのでしょうか。

(6)紋織とグラデーション、紋織とコントラスト

たいていの人にとって、沖縄織物の魅力というのは、組織の多様性や複雑さという織物の理論ではなく、グラデーションの感覚的な美しさではないでしょうか。しかし、グラデーションの美しさというのは、組織の構造という織物の理論から生じているのです。

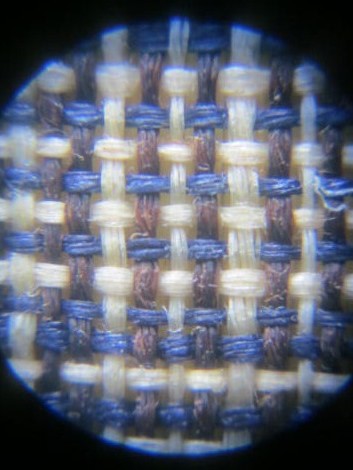

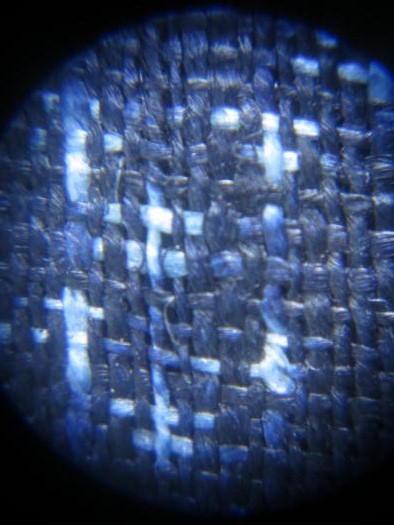

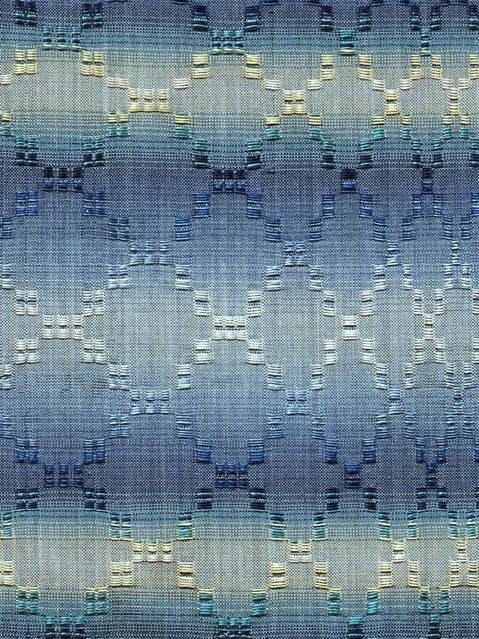

織物というのは、経糸と緯糸が交わってできているものですから、私たちは織物を見るとき、経糸の色と緯糸の色が混ざった状態で見ています。経糸が赤で緯糸が青なら紫に見えるわけです。下の写真(秋山真和の花織)を見ると、糸の浮いている部分は、黄色でも青でも緑でも、色がはっきりしています。それは緯糸が浮いた部分は経糸が交わらないので、そこだけは中間色ではなく緯糸の色をじかに見ているのです。それに対し、地の部分はすべて中間色になっています。それは経緯の色の平均値を見ているからで、右側の拡大写真を見ると、それは黄色と青であることがわかります。

つまり、感覚的な美であるグラデーションは、数学的な織物の理論があって成り立っているのです。美しいグラデーションは沖縄織物の特長ですが、それも沖縄織物に紋織があったから生まれたものです。

一方、手花織と綜絖花織は、平織に別の模様糸を織り込む紋織ですから、その紋織の色は作者が自由に決めることができます。グラデーションにしても良いですが、コントラストを効かせても良いです。下は秋山眞和の綜絖花織の帯とその裏側の渡り糸の状態を撮ったものですが、巧みな配色の例です。

紅型について

1.紅型とは

紅型は、京友禅などの本土の染色だけでなく、中国や東南アジアからも影響を受けながら、どれとも似ていない沖縄独自の染色です。現在のスタイルが完成したのは18世紀頃とされています。王家御用達として沢岻家、城間家、知念家の3家を宗家として制作されてきましたが、各宗家はそれぞれ柄の大きさが異なるなどオリジナルのデザインを伝承していました。

紅型の特徴は、①京型友禅が一色一枚、色数だけの型紙を用いるのに対し、紅型は型紙を一枚しか用いず輪郭線を取るのみで彩色は手挿で行うこと、②江戸小紋が型紙は伊勢白子で彫り、染めは東京と言うように分業しているのに対し、紅型は全工程を一人(またはひとつの工房)で行うことです。

このため生産効率が低くコストが高いことや、個々の技術を一生かけてつきつめるのではないために縞彫りの毛万筋のような神業的な事はしない反面、一人で自由に作るため個性や創作性が出やすい、人間的な温かみがある、というような長所があります。着尺に用いられる型染の他に幕などに用いられる筒引きがあります。

江戸時代は本土でも「琉球更紗」として伝わっていました。沖縄は、地理的に更紗の伝搬ルートであるインドネシアと日本の途中にありますから、紅型とは世界的な文化である更紗の沖縄方言なのかもしれません。そうであれば、紅型が各地のモチーフを取り入れてしまうのも、取り入れつつも独自であり続けるのも、雑食性の高い更紗の特性ということになります。

明治になって王家が無くなると紅型は顧客を失って衰退して行きます。そして昭和初期には3宗家の中でも筆頭の沢岻家が過去の作品、型紙、道具類の全てを、当時女学校の教員として沖縄に赴任していた鎌倉芳太郎に売却して廃業してしまいました。鎌倉芳太郎はこれをもとに自分で紅型を制作し、後に人間国宝になります。現代の型染作家の多くは鎌倉芳太郎の影響を受けていますから、断絶した沢岻家の系譜は現代までつながっていることになります。

昭和14年、柳宗悦が率いる民芸運動の一団が沖縄に着ました。彼らは紅型を民芸の優れた例として紹介したので、本土からも注文が来るようになり、一時盛り返しました。しかし昭和20年の沖縄戦で全てが失われてしまいました。戦後何も無いところから紅型を復興した人として、城間栄喜は名人と呼ばれていますが、その死後娘婿の玉那覇有公が人間国宝に指定されました。

城間栄喜の紅型振袖

玉那覇有公の紅型振袖

城間栄順の筒引き(筒描き)の紅型

2.染料か顔料か

紅型がの特徴の1つは顔料を使うことです。顔料の語源は、顔に塗る材料ということで化粧品のことです。古代の中国で化粧に使われた紅、白粉、眉墨などが、顔料といわれたのだと思います。

染料と顔料のちがいは、一般的には、水に溶けるものは染料、水に溶けないものは顔料といわれます。しかし染料は、水と化学変化を起こして一体化するわけではありません。人間が感知できない程度に細かい粒子になって、水中を漂っているだけです。つまり染料と顔料のちがいは、ただ粒子の大きさの違いということになります。

染料は粒子が細かいので、繊維の中に入っていきます。それも入りやすい大きさというものがあるので、その入りやすい大きさの粒子になっているものが染めやすい優れた染料ということになります。一方、顔料は粒子が大きいので繊維の中に入れません。繊維の表面に乗っているだけです。そのため摩擦に弱く、擦ると落ちてしまいます。絵ならば無理に擦ることもありませんが、衣服では洗濯しなければならないので、これは大きな欠点になります。

また、顔料は繊維の表面に乗っているだけなので、人の目で顔料を直接見ていることになります。だから紅型は鮮やかなのです。一方、染料は繊維の中に入っているので、直接見ていません。だから落ち着いた色に見えるのです。

紅型は摩擦に弱いということが、かつてはトラブルを引き起こしました。現在の紅型は色落ちを防ぐための工夫をしているようですが、沖縄復帰当時は、それほど深刻に考えていませんでした。地元で琉球舞踊に着るのであれば、色落ちしても自然な経年変化で済むことですが、日本中の一般ユーザーに販売すれば欠陥商品になってしまいます。悉皆業者は着物のプロとはいっても、ホンモノの紅型なんて見る機会はなかったので、丸洗いしたら色落ちしてムラになってしまったというような事件が起きました。高いものですから持ち主にも業者にも悲劇でした。

摩擦による色落ちを防ぐ方法として、次のような方法が試みられてきました。

(1)伝統手的な方法を丁寧に行うという理想論的な方法。たとえば、

①豆汁に大豆油を混ぜて豆汁のカゼイン化を促進する。

②色挿しから水元まで一週間寝かすことで、カゼイン化した豆汁はより固着する。

③顔料の粒子を細かくする。

④沖縄では自然乾燥でも出来るが、蒸しもする。

しかし、努力のわりに限界もあるようです。

(2)補助剤の使用

顔料に添加すると摩擦堅牢度の強化などの効果がある補助剤が開発されています。

(3)顔料と染料を併用する。視覚効果を計算しながら染料の比率を増やしていく。

いろいろ書いてきましたが、すべての方法を併用すれば良いので、結局、今日、京友禅で行われているようなことを行えば良い、ということのようです。染色という点では同じですし、やはり京友禅の職人はもっともよく研究しているのです。

下は、玉那覇有公の帯で、模様部分は地染めも含めて顔料が使われています。強い色を発している一方、生地はやや硬さがありますが、帯のお太鼓なので使用にも保管にも不都合はありません。顔料は生地の表面に乗っているだけなので裏側まで色が透らないのですが、それが分かるように撮ってみました。

3.なぜ紅型は顔料を使うのか

まず紅型の顔料の研究について、最初で最大の貢献をしたのは鎌倉芳太郎です。彼は東京美術学校で土佐派や狩野派を研究していたので、顔料のことも詳しかったのです。沖縄に行った理由は、東京美術学校進学前に師範学校に行っていて、そこは学費が無いかわり最低2年間教員になる義務があったからです。興味本位で沖縄に赴任したというだけですから、紅型との出会いは偶然なのです。

そして偶然に顔料の知識が紅型の研究に役立ったのです。胡粉について、日本では、古土佐派は粉錫をもちいます。しかしその後に成立した狩野派や四条派は貝粉を用います。中国では古代には錫を用いますが、清朝から貝粉に変ります。ところで紅型の白は、沢岻家は粉錫を使っていました。しかし江戸時代に中国に研究に行った知念家は貝粉を使っていました。つまり紅型の技法は東洋全体の美術史とリンクしていたのです。

しかも沢岻家が粉錫を使っていたというのは、紅型の起源が、その前史である浦添型も含めると、想定したものよりずっと古いということが推測でき、しかも日本の古美術の様式をタイムカプセルのように保存していたということがわかりました。このような発見は、城間栄喜のような職人でもない、芹沢銈介のような芸術家でもない、柳宗悦のようなロマン主義思想家でもない、本格的な美術史の研究者だからできたことです。それが鎌倉芳太郎の役割で、現代の紅型あるいは型絵染は、職人と芸術家と思想家と学者によってできているというわけです。

ではなぜ紅型は顔料を使うのかと考えると、沖縄の強烈な太陽の下では、染料よりも顔料の方が映えるのではないか、強い紫外線で染料ではすぐ退色してしまい、顔料の方が耐久性があったのではないか、などが考えられます。しかし、顔料は生地に固定するのに接着剤の役割をするものが必要であり、生地が硬くなってしまうという欠点があります。ですから、積極的に顔料を求めたわけではなく、草木染しかない時代に染料で得られなかった色を顔料で補完したのではないかと思います。

日本本土においても、友禅染が発明される前は、「しもふり染」「伊達染」などという言葉が文献にあり、顔料による描き絵の小袖があったようです。本土は友禅染の登場で染料優先になりますが、沖縄では顔料を特別には忌避しなったということではないでしょうか。顔料には色の強さや重厚感がありますが、染料には透明感があります。両者を併用することで得られる視覚効果が紅型の美しさだと思います。両者は並べるだけでなく、顔料で染めた上に同色の染料を重ねることで透明感も加わり、重厚であり透明でもあるという立体感のある色ができるでしょう。

藤村玲子の70年代の作品で、ほぼ顔料で染められていますが、染料のような透明感も感じます。顔料の上から染料を重ねて染めているのかもしれません。

4.土俗か雅か

紅型の価値を再発見して有名にしたのは柳宗悦で、昭和14年の沖縄訪問の時からです。柳宗悦といえば民芸運動ですが、それは地域に埋もれていて未だ価値が認められていないものに光を当てる運動です。紅型は柳宗悦に再発見されてしまったために、地方的で土俗的なエネルギーあふれる芸術と解釈されてしまった面があります。

景徳鎮の磁器は、官窯は技術的に最高ですが様式は決まっており、民窯は(呉須赤絵のように)技術は官窯に劣るものの自由でおおらかです。エジプトの王墓で発見される壁画も、美しいですが人物が全員横顔であるなど様式が決まっています。そのように世界中の美術のうちで官製として作られるものは、技術的には高度でも、堅苦しいスタイルのものが多いです。

紅型は、王宮内で儀式用として使用されるものですから、官製の典型ですが、自由でおおらかという民衆芸術的なスタイルを持っています。南国の島という環境が作用しているのでしょうか。このため、民芸に分類したくなる雰囲気があるのでしょう。

鎌倉芳太郎は、「紅型は民芸だといって本土の人がこれを律しようとするのは当たらない」と書いています。紅型は本来、王族と貴族の衣装なのですから、地方文化でもなければ民芸でもない、琉球王国という中央の、精緻を尽くしたものだという趣旨です。

同じような例が李朝の白磁です。柳宗悦は朝鮮を旅して、李朝の白磁を絶賛し、「寂しさの美」と表現しています。彼は朝鮮の文化を高く評価し、日本の植民地とされている現状に同情していたので韓国人に尊敬される数少ない日本人です。しかし「李朝の白磁の本質が寂しさの美である」という趣旨には、それは日本人の勝手な思い込みだという批判があります。韓国人自身の感覚では、李朝の白磁の白は、「太陽の光に輝いている白」なのだそうです。日本以外の世界の東洋美術の研究家もそういう意見ですから、それが正しい見方なのでしょう。そして、紅型も、沖縄から見れば、民芸ではなく美術史の中心であり、権力側の芸術なのかもしれません。

実際の紅型はどちらなのでしょうか。私は両面があるといいなと思っています。紅型をつくる現代の作者にも両方の考え方があり、それぞれの感性でつくっているのではないかと思っています。紅型は王宮の衣装ですから典雅であるべきと思う一方で、沖縄は南国ですから、南国の太陽の光と熱を写し取ったような野蛮な作品があってもいいと思います。そしてそのどちらにもなれない紅型は、きっと才能のない作家によってつくられる平凡な紅型なのでしょう。

下の3点は、城間栄喜の作品です。名人と言われた栄喜ですが、土俗か雅を感じられるでしょうか。

5.沖縄文化か型絵染か

型絵染という言葉は、芹沢銈介が1956年に人間国宝になったときに、それまでの「型染」と区別するために公式に使われるようになった言葉です。型絵染の人間国宝というのは、芹沢銈介(1956)、稲垣稔次郎(1962)、鎌倉芳太郎(1973)の3人がいます。師弟関係からそれぞれの系統を探ってみると、

芹沢銈介は、柳宗悦の仲間であり戦前に沖縄で紅型の研究をした結果、独自の型絵染を創始したのですから、紅型の系統と言えます。晩年、女子美で教鞭をとったのですが、現在の女子美出身者の型絵染分野での大活躍を見れば、芹沢銈介の影響はすごいものがあります。芹沢銈介の影響下には柚木沙弥郎がいて、女子美学長をつとめるとともに、国画会の作家でもありました。ですから今日の女子美の隆盛はこの人のおかげかも知れませんね。女子美出身で、国画会入選の型絵染作家には、岡本紘子、荒川眞理子、大木夏子、佐藤百恵、大槻圭子など人気作家が多くいます。

稲垣稔次郎は、富本憲吉、小合友之助から影響を受け、弟子には伊砂利彦、鈴田照次らがいます。富本憲吉は民芸に共感したこともありますが、柳宗悦よりもキャリアが古いので、それに浸かるようなことはありませんでした。小合友之助は、皆川月華たちのグループで、戦前に染織分野で作家という概念をつくった人たちで、民芸や沖縄文化とは全く関係がありません。型絵染でも紅型とは関係の少ない系統です。

鎌倉芳太郎は紅型の研究者で作家ですが、その型絵染は紅型で、特に澤岻家の後継だと思いますが、元々は東京美術学校で日本画の研究をしていた人でした。あり、美術史に深い造詣があって、沖縄の文化としての紅型も、普遍的な美術としての型絵染も理解していましたし、その距離も承知していたと思います。弟子としては岩井香楠子がいますが、この人は芸大ですから、やっぱり系統というのはあるんですね。

一方、沖縄の紅型作家も本土の型絵染の影響を受けることも十分考えられます。伝統工芸展などを通して本土の型絵染作家との交流もあるでしょうし、流通業者の要望を聞いて市場の好みに合わせることもあるでしょう。また現在は、本土出身の型絵染作家でも、沖縄に工房を持つ人もいて、普遍的な型絵染の紅型への先祖返りも期待できます。

下に掲げる作家は沖縄復帰直後ごろの1970年代半ばに工房を開いていた作家です。本土の型絵染の影響もなく、本土のユーザーの要望もまだ届いていない時代の作家です。。

大城貞成、嘉陽宗久、金城昌太郎、喜友名盛蔵、喜捨場正一、城間栄喜、城間栄順、末吉安久、瀬名波良枝、田里順子、玉那覇有公と道子、知念績弘、 知念績元、知念貞男、知念績有、津嘉山景子、当山善子、渡嘉敷哲郎、名渡山愛拡、名渡山愛夫、長山貢、西平幸子、藤村玲子、森田年幸、屋宜元六、伊佐川洋子

この中で、伊佐川洋子は特異な経歴を持っています。沖縄復帰前に女子美に留学(当時アメリカだったので留学)しており、さらに浦野理一に師事し、沖縄に帰って紅型作家になっているのです。今の型絵染のエリート作家と似た経歴ですよね。そんな人が70年代の沖縄にいたのです。その人の70年代の作品がこれ。

蜻蛉というモチーフは、伝統的な紅型で見ることは少ない一方、本土の創作的な型絵染では好まれそうな気がします。またグレーに黄色の組み合わせも沖縄というよりもモダンな創作品を感じさせます。その一方で、顔料の力強さがあり、ただの洗練された型絵染ではありません。沖縄にしっかり根を持っているんですね。紅型を感じさせるのは顔料ではないかと思います。

さらにこちらの2点ですが、藤村玲子の90年代の作品です。紅型は値段が高いですから、買えるのは一定の年代以上の人になります。沖縄の太陽を感じさせる赤や黄色の鮮やかな色彩は商品としては不利なのです。しかし本土の年輩のユーザーに合わせて渋い色を使えば沖縄らしさが無くなって、紅型ではなく京友禅になってしまいます。

お金のある年輩の顧客層に合う紅型をつくれという本土の問屋の要請に、多くの紅型作家が悩んだわけですが、グレーを基調とした渋い紅型を作りつつ、一目見て紅型と分かる作品をつくった人がいます。その作品がこれ。藤村玲子さんです。

模様が細かくても、モチーフがユーモラスでも、作品に存在感がありますよね。やはり決め手は、絵の上手さはもちろんですが、それに加えて顔料でしょうか。

下の作品は、玉那覇有公の作品です。模様にキレとリズムがあります。キレが良くてリズムがあるというのは、良い型絵染の普遍的な性質ではないでしょうか。

6.藍型

近世以前において、藍型は一般人も着ることができました。また上流士族の正装以外の衣服としても用いられました。生地は絹地ではなく麻や芭蕉布が用いられました。紅型を染める顔料は高価でしたが、藍(本土の藍は蓼科、琉球藍はキツネノマゴ科)は自家栽培していましたし、30度から発酵が始まるので亜熱帯の沖縄では、難しい温度管理は必要が無かったのです。

紅型も藍型も同じ型が使えますが、顔料は手彩色であるのに対し、藍は藍甕に浸けるので、技法は全く違います。現代においては、琉球藍で染めたホンモノの藍型と青い染料で染めた化学染料の藍型とがあります。化学染料は引き染してあるので、反物の端を見るとわかります。

下は作例で、いちばん上は城間栄順のもので絹地、2番目は城間栄喜のもので麻地、3番目は玉那覇有公のもので麻地の帯です。

7.沖縄以外の紅型

(1)栗山紅型

もともと油絵画家だった栗山吉三郎は、戦前に四条通りに工芸品を扱う店も出していましたが、そこで紅型を知り、民芸思想の影響を受け何度も沖縄に行っていました。戦後は、梅原勝次郎(龍三郎の弟、梅原家は呉服屋)の影響もあって、京都における紅型作家として出発しました。京都に在って室町の問屋とも近しいため、紅型特有の摩擦による色落ちに対する対処など品質管理の重要性も理解し、昭和29年以来、品質保持のため一貫工房を運営しています。

当初は、顔料を繊維に定着させるため樹脂顔料を用いていましたが、生地が不自然に硬くなるため、顔料の使用自体をやめ、染料に酸化チタンを加えることで、顔料のような感じを出しているということです。

(結果として胡粉として粉錫を用いていた沢岻家と似てくるから合理的?)

(2)麻生工房

麻生工房は東京都小平にありましたが、すでに廃業しています。北秀でも扱っていたので、私はよく見ていました。麻生工房の創始者、麻生節は戦前銀座で「こうげい」という工芸専門店を経営していて紅型に出会ったということです。銀座の「こうげい」は白州正子の店として有名ですが、白洲正子は麻生節から譲り受けたものです。作風は、鎌倉芳太郎の薫陶を受け、芳太郎の保有していた型紙を参考にして自前の型紙を作って始めたということなので、澤岻系統あるいは鎌倉芳太郎系統ですね。