友禅の歴史、技法、産地

友禅の歴史

1.友禅染の誕生

かつて友禅染はその技法自体が宮崎友禅により発明されたと言われていました。その理由はこの技法の名称が江戸時代から「ゆふせん」と記載されてきたからですが、それが強く意識されたのは、戦前の昭和期に呉服業界内で友禅の発明者としての宮崎友禅が顕彰されてからです。金沢で宮崎友禅の墓が発見されたのもこの時期(ちょっと不自然)で、宮崎友禅は金沢出身と言われるようになりました。

私はかつて野口で、この時期に京友禅の組合が配ったという宮崎友禅の陶製フィギュアを見ました。宮崎友禅の自画像として知られている絵を立体にしたものですが、わざわざ作って組合員に配ったということは、当時、創始者として顕彰したい気持ちが盛り上がっていたということだと思います。下の写真は当社が所蔵する宮崎友禅作とされる友禅染の掛軸です。鑑賞者の心に入り込んでくるようなバン(渡り鳥)の表情(私は虚無感を感じます)は見事ですし落款もあります。箱の中には本人作と思わせるような複数の古い書き付けもありましたが、この顕彰時期に仕立て上げられたのではないかと疑っています。それもまた友禅染の変遷の歴史の1つであり、面白いものだなあと思っています。

しかし現在では宮崎友禅が友禅染を発明したわけではないとされています。実証研究が進んできたともいえますし、戦前の顕彰ブームの熱気が冷めて反動期になったともいえます。実証する資料としては、伊達綱村の産着というものが現存しており、それは友禅染で加工してあるのですが、この人は伊達騒動の当事者ですから、生まれたのは1659年とわかっています。一方、宮崎友禅の活動時期とされるのは1681年ごろからですから、宮崎友禅が友禅染の発明者であるというのはあきらかに矛盾します。(最近の研究では、伊達綱村の産着の制作年代も曖昧になってきている。)

宮崎友禅が活動する前の江戸時代前期には、すでに各種の糊(もち米・麦などからつくっていた)を使って防染することと彩色とを組み合わせて模様表現をする、という技法が普及していたことがわかっています。そしてその時代に書かれた文献には、イッチン染・茶屋染・しもふり染・太夫染・伊達染・シャムロ染などの言葉があらわれています。それらは友禅染の前史をなすと思われますが、それらと友禅染の関係は明確ではありません。

イッチン染(江戸時代の文献はカナ表記が多いので「一珍染」か「一陳染」かは明らかでない)は、久隅守景の雅号「一陳斎」に由来するとされています。麦から糊をつくって防染するもので、現在は再現され商品化されています。代表的な作家の小西さん(工房としては小丹詩)は染色材料として特別に加工されたものではなく、スーパーで売っている日清製粉の小麦粉を使っているということなので、本物の麦の糊による防染といえるでしょう。久隅守景は代表作である「納涼図屏風」が国宝になっているため、絵師として明らかに宮崎友禅より格上ですが、染色技法としては友禅の方が一陳よりはるかに上です。両者ともに本人が発明したわけではないのに名前がつけられていて、世界の二大穀物である米VS麦の対比になっているところが面白いです。

茶屋染は、上布に対し、藍を使って、糊防染で模様染するものです。現在ポピュラーな「茶屋辻」という柄の語源とも思われています。糊防染は同じですが、友禅染は絹地に多色染で引き染めなのに対し、茶屋染は麻地に藍染のみで藍甕で浸染をするところが違います。藍は発酵させるために30℃以上にする必要がありますが、それは糊が溶けはじめる温度でもあります。つまり藍で染まると同時に模様は崩れてしまうのです。彼らはどのようにして藍で模様表現をしたのは謎だったのですが、かつて日本工芸会主導で完全復原され、「藍甕で浸染しても溶けない糸目糊の調合法」の謎もかなり解明されたようです。それを解明したのは人間国宝の山田貢さんですが、もち米の糊と麦の糊を混ぜて使うと30℃を超えても溶けないそうです。

シャムロ染は、タイの旧国名のシャムのことで、更紗だろうと言われます。この時代はインド更紗が輸入されていましたし、その国産化もされていました。「鍋島更紗」「天草更紗」「長崎更紗」「堺更紗」などの言葉が伝わっています。当時の更紗はタイで染められていたわけではありませんが、シャムは山田長政が活躍した国で日本人の町があったので、彼らが輸入を仲介したかもしれませんし、その辺の国の違いは当時の日本人にはどうでもよかったのかもしれません。

以上3つのものはよく知られていますが、「しもふり染」「太夫染」「伊達染」については、具体的な技法を表すのではなく、宣伝のための商品名として付けられたものにすぎなかった可能性が高いです。文献に言葉が現れるだけで、その言葉と現在の遺品が照合できたわけではないのです。

「友禅染」という名称は、技法とは直接関係の無い「デザイナー」である宮崎友禅という人の名が技法の名称として一般化したものだと思われます。おそらく宮崎友禅が出版したひいなかた(図案集)が大流行したからでしょう。個別のブランド名に過ぎなかったものが一般名称化することはよくあります。

ちなみに宮崎友禅の本業は扇面画工です。当時の一流の画家は、狩野永徳や長谷川等伯のように権力者から注文を受けて寺社や城郭の障屏画を描いていました。そのような注文を受けられない程度の画家は扇面に描いていたのです。両者の決定的な違いは画面の大きさです。権力者に認められないと大画面を描くチャンスが無く、才能を試すことも出来なかったんですね。もっと後の時代になると、浮世絵版画が生まれ、小画面の作家も報われるようになるわけです。

しかしながら宮崎友禅は、今の着物文化に影響を残す大発明をしていました。それは「取り方」です。今の着物の意匠は、模様を拡散させるもののほかに「取り方」といって、模様を色紙や扇面や雪輪の中に閉じ込める様式があります。取り方を使って模様を隔離すれば、季節の違う花を同時に描いても不自然にならないなど多くの利点があるのです。これを発明したのが宮崎友禅で、ふだん扇面の大きさの絵しか描いたことが無かった人が、小袖の大きさの絵を描けといわれ、自然とそういう図案を発明してしまったというわけです。

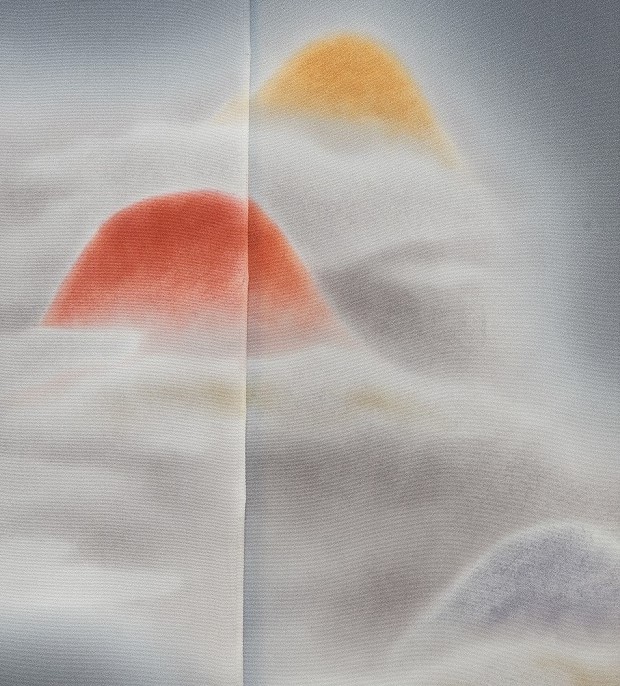

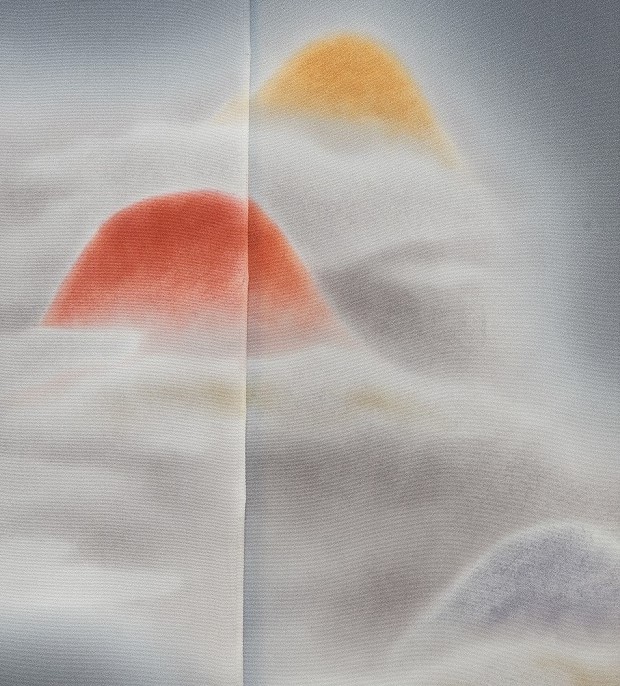

大羊居の訪問着「流水扇面」。模様はすべて扇面の形をした取り方の中に納められている。取り方の外側はあっさりとした表現である。

友禅染と呼ばれて現代まで続く完成された模様染の特徴は、糊筒(江戸後期においては楊子糊も用いられていた)で糊防染するものですが、それが他の技法に打ち勝って、模様染めの主流になっていったのは、絵画的な表現が可能な染色技法のうちで、絹の風合いを柔らかいまま変えず、洗濯しても色が落ちないという優れた特長を持っていたからです。現在でも、友禅染以外の技法(例えばアクリル絵の具のような樹脂系顔料)で生地に直接模様を描いた着物では、彩色した部分の絹の風合いが変わり、ごわごわして着づらいものがあります。 また現代はプリントが極めて発達していますが、それが友禅染より美しいと感じることはありません。つまり友禅染より優れた染色技法はまだ現れていないのです。

2.江戸時代の小袖と友禅染

優れた特長を持ち、現代の着物の加飾の主役である友禅染は、その誕生後、比較的短い期間に技術的に頂点に達しました。糊の調合法が進歩して糸目で細密な表現ができるようになり、彩色の色数も増えていったのです(当時は全て草木染ですから思ったとおり発色すること自体大変で、試行錯誤により使える色を一色ずつ増やしていったはずです)。また、ぼかし表現も一種の発明ですね。しかし最も重要なことは、下絵師のレベルが上がって意匠の芸術性が高まったことでしょうか。しかし、それでも、全ての小袖に影響を与えたわけではありません。友禅染は、町人女性には流行しましたが、武家の女性には受け入れられなかったのです。なんと武家は、この後200年間、すなわち武士がなくなるまで友禅染を拒否しつづけ、寛文時代と同じ、主に刺繍と絞り疋田(型または絞り)で加飾する小袖を着続けました。

武家の女性が、友禅染を着なかった理由については、先に流行に敏感な町人女性が友禅染に飛びついてしまったため、身分に基づくプライドの高い武家の女性は、後からそれについていくことを嫌ったため、といわれています。

友禅染と縫箔(刺繍と箔)とで、同じデザインの小袖を作ったら、友禅染の方がコストがかからず、見た目も軽い仕上がりになります。「武家は町人より身分が上である」という狭いプライドにとらわれると、人はモノを芸術的な視点から捉えることが出来なくなり、費やしたお金が高い安いということだけを意識してしまいます。すると、町人は「安価で軽い友禅染」、武家は「高価で重い刺繍」という棲み分けが居心地が良いものになってしまったのではないでしょうか。

加飾技法として、友禅染が縫箔(刺繍と箔)に匹敵し、時としてこれに勝つには新しい図案が必要でした。なぜなら、友禅染の長所は絵画性が高いということですから、それを生かすには友禅だけができるような新しい図案が必要だったからです。友禅染の最盛期に制作され、現在は博物館に所蔵され、芸術的評価の高い友禅染の小袖は全て、奇想天外なものや写実的な風景を描いたものです。「奇想天外」と「写実」は反対なようですが、衣服の意匠としては「写実」であること自体が「奇想」で、どちらも箔や刺繍や絞りでは表現しにくいものです。極端な例としては、「誰が袖」という友禅の小袖の意匠があります。現代の着物でもありふれたものではありますが、着物に着物が描いてあるわけで、奇想天外の例だと思います。

絵画性が高い、すなわち、なんでも描けるということは、友禅染の優れた特長ではありますが、服飾デザインの上では大きな危険をはらんでいます。それは、やりすぎるとデザインではなく、ただの絵解きになってしまうことです。事実、「近江八景」「東海道五十三次」「京都名所風景」など、観光地の名所の実在の建物を説明するような意匠も現れました。自由に旅行できなかった時代の女性は、このような意匠を旅行の代わりに楽しんだのでしょう。しかしそのような傾向を放置すると、やがてデザインはデザインであることをやめてしまいます。

京名所または楼閣文様と言われる意匠。制作は大定。

友禅染のない外国には、こういう問題はおきません。刺繍ではコストが問題になるし(バイユーのタピスリーは刺繍だけで歴史的事件を表現したが、それは国家事業だった。)、版染や型染やロール捺染では模様を繰返さなければならないという制約のために、個人の衣服に説明過多の絵画を描くということはできません。それが、マリーアントワネットが「ヴェルサイユ宮殿全景」などというドレスを着ない理由です。(ロココ時代には頭に船が乗っているヘアスタイルがあったのですから、フランスに友禅染があれば、「ヴェルサイユ宮殿全景」もあったに違いないと思います。)

もしかしたら、武家や公家が友禅染を着なかった理由には、日本の上流階級は、無意識にこの危険に気がついていた、ということもあったかもしれません。

友禅染が流行り始めたのが1680年代で、その後、幕末まで200年近くあるわけですが、この200年間、友禅染の「いろんなものが描ける」という特長が、正常に進化し続けたらどうなるでしょうか。最後は、写真のように写実的で、顕微鏡的に細密、ディズニー映画のようにファンタジックなものになるのでしょうか。

現実に進んだ方向は反対でした。江戸後期から明治初期までの友禅染は、鼠や茶の地味な地色に、少ない色数や、時には糊置きしただけの白揚げで、シンプルな柄を描いただけのものが多いのです。しかも裾模様または褄模様といって、生地のうちごく限定された場所にだけ描いています。それが「江戸の粋」であると説明されていますが、人間は、何でも描ける技法と十分な時間が与えられると、こういう仕事をするものなのか、と思います。

江戸後期の小袖を写した花也の訪問着。糊防染だけで彩色をしない白揚げで裾模様の作品。

18世紀末から19世紀になって、ようやく武家の女性も部分的に友禅染を取り入れるようになりました。部分的というのは、2つの意味があります。それは、

①武家の小袖は、友禅染の糊置き技法だけを取り入れました。糊による防染で、白揚げ(白抜き状態)の絵をつくり、そこに刺繍で色を入れるというものが流行りました。すなわち友禅染の重要な特性である多色性やグラデーションによる美(ぼかし)は拒否したわけです。

②デザインが類型的で、いわゆる茶屋辻のようなモチーフを繰り返し使いました。すなわち友禅染の重要な特性である「絵画性の高さが制作者の創作性を促す」という可能性を封印してしたわけです。(皮肉なことに現代の普通の京友禅に対する批判と全く同じ情況です。)

糊防染による白揚げ+部分刺繍という組み合わせは、大奥の夏の衣装である越後上布地の「茶屋染め」で、その美的効果を最高に発揮します。現代の美術館でこれを見ると、日本の着物の歴史の中で一番美しいのではないかと感じます。美を生み出す母胎といえばアウトサイダー的な天才のイメージですがく、保守的な上流階級がそうなるばあいもあります。

友禅を取り入れた武家の小袖の中の特筆すべきものとして、類型的なデザインの中に、故事や能の演目などを暗示するモチーフを密かに入れた作品があります。教養がないと気がつかないという仕掛けですね。最初に考えた人は教養人だったのでしょうが、同じ様式の遺品が多くあるので、やがて類型化していったのでしょう。

江戸後期に多くの作例がある瀧模様小袖を写した千切屋治兵衛の色留袖。文学的なテーマとして謡曲の「瀧と鼓」があるが、鼓を省略して瀧だけの模様が多く作られた。

これで、江戸時代における友禅染の歴史は終わりです。最後に、友禅染は補助的にしか使われていませんが、19世紀に現れた刺繍と絞りの小袖で、近世の服飾の最終形態ともいうべきもののついて書いておきます。江戸時代後期になると、大名より財力のある豪商が現れました。その奥方は、中流町人と同じ友禅染では満足できず、武家のスタイルに似て、しかも新たなスタイルを求めました。その中の一番有名なものが、三井家のものです。

鹿の子絞りと刺繍と箔という当時のお金のかかる技法をすべて集めたようなものですが、あまりいろんな技法を詰め込むと、シンプルにまとまらず、かえって野暮なものになってしまいそうです。しかしそこは、円山応挙に下絵を描かせているから大丈夫、という、まさに贅を尽くした優れものです。

3.近代の友禅染

明治時代になると、武家の様式というものは無くなり、江戸後期の町人様式の暗い地色に地味な友禅染をしたものが引き継がれていきました。地味な友禅の延長線上にあるもので、明治的な特徴のあるものとしては「曙染」があります。曙染は、全体の地色は暗くて裾の方だけ明るい地色にぼかされており、そこに小付ながら友禅が施されるものです。

それでもやがて、新機軸が起こりました。それは

①無線友禅の発明で、より絵画的な表現が出来るようになり、それを生かした写生的な作品が生まれたこと。西洋画の表現を友禅に取り入れたいと思ったときに、現実には存在しない糸目という輪郭線がある以上、本当の写生にはならないというのが無線友禅発明の動機です。

②化学染料の普及により、より自由に色が使えるようになったこと。化学染料が使われた初めのころは、輸入されたばかりの新しい技術を使っているということがプレミアムになったので、せっかくだから草木染で出来ない色を使おうということで、わざとケバイ色で制作されたものがあります。藍染では出ない真っ青な色を「新橋色」といいますが、それは、新橋芸者の間で、最新の輸入染料で染めた着物として流行した色だからです。やがて、化学染料に「珍しさ」がなくなると、化学染料もまた、ケバイ色ではなく、上品な色を求めて使われるようになりました。

③型友禅の発明により、友禅染が庶民に普及したこと。この時代、百貨店が全国で千總の友禅の着物を売りまくるわけですが、それは量産が出来るようになって初めて出来たことです。型友禅の発明者として知られているのは、広瀬治助(屋号が備後屋なので広瀬備治とも)ですが、正確には写し糊の発明といった方がいいかもしれません。写し糊とは、化学染料に糊を混ぜて刷毛で染め、蒸した後、糊を洗い落とすと染料だけが生地に定着するという技法です。手描き友禅では染めたくない場所に糊を置くのですが、型友禅では染めたい場所に糊を置くんですね。現代の江戸小紋はこの技法を応用したものです。

④仕事の減った日本画家が、下絵師として着物制作に関わるようになったこと。これは千總が着物の歴史に対して為した最大の貢献だと思います。千總が今尾景年らの画家を着物業界に引きこむことにより、着物の意匠が純粋な芸術に近くなりました。

などです。

大正になると、政治や社会の大正デモクラシーに歩調をあわせて、着物も自由なものになって行きました。大正浪漫などと呼ばれる様式もその一例です。さらにこの時代は、百貨店が図案を懸賞にして一般公募して、それで図案家の名前が世間に知られるようになるなど、作家モノの誕生の萌芽が見られたりしました。また、百貨店は、社内部に意匠部を設け、都市の上級顧客の好みを反映する着物のデザインの研究もはじめました。このような動きは、意匠を京都の悉皆屋に任せないということで、友禅のうち意匠という仕事を職人の世界から取り上げ、中央の美術の傾向とリンクさせようとしたものだと思います。懸賞の入賞者の一人に、戦後に人間国宝になる中村勝馬がいました。そのため、このような東京の百貨店の活動は、戦後の友禅の歴史につながっていると言えます。

日展(当時は文展)に初めて工芸部が出来たのは昭和2年です。このとき約2,000点の応募がありましたが、審査員の菊池契月は「芸術的でない」と言う理由でほとんど落選させ、ただ皆川月華と山鹿清華だけを「やや芸術的である」と言う理由で入選としました。これが工芸分野で公的に「作家」と言う概念が認められた初めてということになると思います。皆川月華ら帝展系の作家グループは、商業的には順調には行かず、市田文治郎(現在の一文)の支援を受けました。彼らは戦後において日展で活躍しますので、やはり戦後の友禅の歴史につながっていると言えます。

同じ昭和2年には京都丸紅の「美展」が始まっています。百貨店や文部省という東京勢に対する京都の反撃ですね。こちらは呉服市場も意識した「芸術」で、京都丸紅が取引していた悉皆業者たちに「作家」という新しい概念を吹き込んだものです。代表的な作家は、上野清江・為治、岡尾磯次郎、木村雨山、今尾和夫、渥美(おくみ)新一郎、松尾友蔵、中川華邨、松井新太郎(初代青々)などで、(木村雨山以外は京都の悉皆業の主人です。)当時の作品の多くは今も京都丸紅に所蔵されています。美展は戦後も高級な友禅の発表の場として現在まで続いており、このような流れの中で、「友禅作家」という概念が次第に確立されていきました。

しかし、この時代は、大正9年には第一次大戦後の戦後恐慌、大正12年には震災恐慌、昭和2年には昭和金融恐慌、昭和4年には世界恐慌、昭和5年には昭和金融、昭和6年には満州事変により着物需要は激減と、友禅作家にとってスタートを切るにはあまりにも厳しい時代でした。さらに戦争準備のために多くの物資が統制の対象となり、昭和15年には「七七禁令」(7月7日に施行された)により、金箔に替えて代用箔を使わざるを得なくなるなど散々な時代なのですが、その一方で、この時代は京都では悉皆業の全盛期ともいわれ、京都丸紅に所蔵されているものも名作ぞろいです。財界の誕生した時代でもあり、少数の特権者の贅沢に奉仕していたのでしょうか。それとも不況や統制という逆境そのものが、名作を生むエネルギーになったのでしょうか。写真は、日本が落ちて行く歴史の転換点ともいうべき満州事変があった1931年の皆川月華の作品です。熱帯魚が描かれた斬新な作品で、才能ある芸術家の作品は国の歴史なんかに負けない、といった感じです。

後の人間国宝のスター作家たちも皆この時代に大事な修業時期をすごしているわけです。しかし、結局、太平洋戦争に突入し、友禅の制作が出来ないどころか、その担い手の職人の多くが徴兵されて殺されてしまうわけですから、想像を越えた壮絶な時代でもあります。

戦後の昭和29年に重要無形文化財法が改正され、翌年から人間国宝の指定が始まりました。また日本工芸会が結成され、伝統工芸展が始まり、友禅作家も参加しました。これにより、東京の百貨店が京都に挑戦した懸賞様式、純粋芸術の日展様式、京都の友禅界にあって芸術的であろうとした美展様式に加えて、伝統工芸展様式ともいうべき新しい友禅のスタイルが始まりました。伝統工芸展での入選を重ねれば、最終的には人間国宝になるというわけです。友禅の人間国宝としては、上野為治、田端喜八、山田栄一、木村雨山、中村勝馬、森口華弘、山田貢、羽田登喜男、田島比呂子(ひろし)、二塚長生(ふたつかおさお)がいます。これは、「友禅」というジャンルであって、加賀友禅とか京友禅というような区別はありません。

入選するには一定の法則があるように思います。単彩主義(地色も含めて3色か4色しか使わない)、1つのモチーフで、着物を広げた状態で綺麗に見える流れるような図案、あくまで美しい糊糸目でたたきの併用などです。例をあげるとこんな感じです。第33回に入選した田中勇吉のものです。

昭和以後の友禅染の制作者は、染織史上初めて、古典を勉強する事が出来るようになった世代ではないかと思います。博物館もなければ、写真付の図録もない江戸時代の友禅作者が知りえる小袖は、その時代に流行っているものと、師匠の代に創ったものぐらいだったはずで、室町時代の辻が花も江戸初期の慶長繍箔も見たことがなかったと思います。したがって古典に学ぶチャンスすらなかったのです。

これまでみてきたように友禅染には、時代によってさまざまなバリエーションがありますが、現代はそれらをたやすく知ることができるので、いろんな時代の様式の着物が現れてしまいます。そうなると時代による意匠の変遷を論じることが意味がなくなってしまいます。それらが模倣ならば堕落した不毛の時代ということになってしまいますが、それぞれの様式を進化させていくことができるようになったと思えば、歴史上もっとも豊かな時代ということになると思います。

橋村重彦の訪問着。友禅染の最盛期に制作された小袖を、当時と同じ糊糸目で現代の訪問着として再現したもの。昔の職人は大名家に納められた小袖はもう見ることはできなかっただろう。

丹念にみれば、京都の職人たちも、歴史的なものよりレベルの高いものを作っている事例はかなりあります。このホームページ内で紹介している友禅作家または悉皆屋のつくるもののうち、最良の作品は、十分に創造的であるし、歴史的な作品に勝るものがあると確信しています。

おまけ

正常な美術史は、アルカイック→クラシック→マニエリスム→バロック→ロマン→モダンという段階をたどります。小袖史または友禅史は、ちゃんとこの流れの中で説明できなければ、一流の芸術ではなかったということになると思います。

小袖については、慶長繍箔をクラシック(とりあえず基本の完成型)として、遡って考えて、上杉神社にある辻が花を含む作品群をアルカイック(墨描きという本来染色技法でないもので染色しているため)、寛文小袖をバロック(柄の配置がうねるようだし)、見たことの無い風景などを好んで描いた最盛期の友禅をロマン(オダリスクを好んで描いたドラクロアからの連想)、茶屋染めがマニエリスム(時代は多少前後するが、上流階級が受け入れた友禅であるとともに、洗練しかとりえが無いから発展型がないということで)、千總が日本画家を下絵屋に雇ったことを起源として、中央の美術界と着物の意匠がリンクした近代をモダンという分類はいかがでしょうか。

友禅染と蝋染

1.友禅染と蝋染のちがい

友禅染と蝋染(ろうけつ染)は、どこが違うのかといえば、防染に糊を使うのが友禅、蝋を使うのが蝋染ということになります。しかし現代の友禅染は、糊糸目よりもゴム糸目の方がはるかに多いのです化学的な感じがします。ゴム自体は樹木から生じますが、揮発油で薄めて調合するわけですから。一方の蝋染も、伝統的な天然の蝋ではなく、石油由来のパラフィンや合成油脂、またはダンマル液(ダンマルゴムを揮発油で溶かしたもののもの)ですから化学的なものですよね。ここでは、そもそも糊とは何か、蝋とは何か、ということを念頭に置きながら、手描染色の代表的な技法である友禅染と蝋染について書いてみました。

まず絵画と染色の違いはなんでしょうか。つきつめれば、色を塗り重ねて模様にするという足し算だけなのが絵画、防染により染める箇所と染めない箇所を作って模様にするという引き算もあるのが染色と言うことになります。すなわち、絞りにしても型染にしても、無地以外のあらゆる染色技法は、染める技術ではなく、いかにして染めないかという技術なのです。そして、そのうちで手描きが出来る防染技法の代表が、友禅染と蝋染ということになります。

両者は全く異なる歴史をたどりました。蝋染は、染織史のいちばん始めに必ず登場する天平の三纈(さんけち)の一つである「臘纈(ろうけち)」です。熱して融かした蝋を染めたくない部分に置き、それが冷えて固まって防染効果を発揮してから染料に浸けて模様にするというものです。古代の遺品は手描きでなく版を使っているように見えますが、手描きでも使える技法です。古代の蝋は蜜蝋で、聖武天皇はビールを飲んだり蜂蜜を食べたりしたので蜜蝋が輸入されていたのですが、その後は輸入がとだえたため日本では定着しませんでした。再び制作されるのは大正時代になってからです。草創期の作家は鶴巻鶴一、山形駒太郎、鹿島英二らで、ジャワ更紗の研究から始めています。つまり現代の蝋染は日本古来の臘纈とは無関係で、インドネシアのバティックの系統になります。その後、蝋染は皆川月華により大成され、創作的な表現には友禅よりも蝋染の方が適していると思われたためか、帝展・日展の染色の主流になります。

一方の友禅染は、近世になって現れた日本独自の技法で、発明されて以来現代まで染色技法の主役です。糊筒を使って米の糊で模様の輪郭を防染して模様を表現するという技法には、絹布に描かれる繊細な友禅染の他に、木綿地に大雑把で庶民的な模様を描く筒描があります。

作家が友禅染でなく蝋染を選択する理由は、糊筒ではなく筆や刷毛で作業できるので、絵画から転向しやすいという面もありますが、表現手段として積極的な意義を求めるならば、それは、半透性(半防染)とひび割れ(亀裂)です。本来それらは、蝋という防染手段の欠点としてあったわけですが、近代の作家はそれに積極的な芸術性を見出し、意図的に使うようになりました。現在では基本のパラフィンでなく油脂として人間が合成して作ったものもあり、多様な性質を持つので、表現の幅は広がっています。

一方、作家が友禅染を選択する理由、すなわち友禅染の特長を際立たせるものは、糸目だと思います。糸目には、米の糊を使った近世以来のものと、昭和になって開発されたゴム糸目があり、それぞれ受ける印象がちがいます。並べて書くと、糊糸目がホンモノで、ゴム糸目は便宜的なもの、という見方をしてしまいがちですが、受ける印象のちがいを積極的に捉え、作家が表現したいテーマによって使い分ければよいことだと思います。

蝋染の2大特徴の1つ亀裂を使った作例を集めてみました。

戦前に帝展の審査員でもあった鹿島英二の作品。ジャワ更紗の影響を受けて1200年ぶりに日本で蝋染が再出発した直後の作品で、当時のジャワ更紗そのままの大胆な亀裂があります。

上の作品を亀裂をわかりやすく近接で撮ってみました。

皆川泰蔵の日本の民家シリーズの八丈島としてつくられた屏風です。

上の作品の亀裂がよくわかるように近接してみました。描かれているのは若いときの山下八百子です。

蝋染のもう1つ特徴である半透性(半防染)を使った作例を集めてみました。

皆川月華「渦潮」。半防染は波のしぶきをあらわすときに便利な技法だとわかります。

皆川月華「岩に蘭」。岩の形による明暗の表現に半防染を使っています。

2.蝋染

(1)蝋の種類

一般的に「蝋」といわれるものには、昔から蝋として用いられながら、化学的には蝋とはいえない油脂も含めて、たくさんの種類があります。さらに伝統的なもの以外に、石油化学によってつくられるもの、石油由来でなく油脂として人間が合成して作ったものもあります。蝋とは、英語ではワックスですが、化学構造から定義すると、脂肪酸と一価又は二価アルコールのエステル、と言うそうです。しかし、元々「蝋」という言葉は化学用語ではないので、化学的に定義することに意味はなく、一般常識としては、常温で固体で加熱すれば液体となるものを言っています。

蝋染(ろうけつ染)として染色に使われるものには以下のような種類があります。作家は、自分の表現したいものにふさわしい亀裂と半透性を求めてこれらを使い分けるのですが、混合することも可能です。

①植物由来

木蝋・・・ハゼノキの実から取れる国産の代表的な「天然の蝋」。

白蝋・・・木蝋を日光に晒して漂白したもの。

カルナバ蝋・・・ブラジル産のカラナウバヤシの葉の裏面に分泌する蝋を集めて固めたもの。

②動物由来

イボタ蝋・・・イボタカイガラムシの分泌物からとれる動物性の蝋。

蜜蝋・・・蜂蜜からつくるもので、古代の臈纈。

③石油由来

パラフィンワックス・・・19世紀始め頃に石油中にワックスが存在することが確認された。量産技術が確立され、現代まで蝋といえば圧倒的にパラフィンである。染色材料としては、段階的に融点の違うものが市販されていて、選択することが出来る。

マイクロワックス・・・亀裂が入らない蝋。主に堰出しに用いる。

④合成したもの

ステアリン酸・・・牛脂、大豆などを分解したり、水素を添加したりしてつくるもの。化学構造上は脂肪酸。

染色材料として使われる代表的なものを紹介しました。それぞれ融点が高い、低いという特性を持っています。

融点の高いものは、高温で作業しなければならないため使いづらいが、硬くて防染力が高い。硬いために亀裂が入りやすい。

融点の低いものは、低温になっても液状なので作業しやすいが、柔らかくて防染力は弱い。防染力が弱いことが半透性が得やすいことにつながる。

つまり蝋染の2つの芸術的特徴である亀裂と半透性は、蝋の種類の選択に関係があるのです。大まかに言えば、昔の作家は融点の高い蝋で火傷をしながら描いており、作品には亀裂が多い。現代の作家は融点の低い蝋で快適に描いており、作品には半防染が多い。ということでしょう。

(2)蝋染の技法

①チャンティン

インドネシアのバティックに使われる技法です。細い管が付いた銅製のポットを竹の先に付けた道具のことをチャンティンと言い、ポットに蝋を入れ、それを火にかけて溶かし、管から垂れてくる蝋で防染します。インドネシアでは気温が30度ぐらいあるので再度固まるまでの時間が長く扱いやすいですが、日本では夏以外では、すぐに再個体化してしまい扱いにくいと思います。やはり熱帯で生まれた技法なのです。尾崎良三さんという作家は、冬でも使いやすい電溶チャンティンを考案しましたが、今は継承している人はいないでしょう。日本においては、蝋描きには、筆や刷毛を使う方が普通です。写真は岡重がジャカルタの作家にチャンティンで防染させ、京都の友禅師に彩色させたスカーフ(部分)です。

②堰出し

模様の外周をマイクロワックスで埋めて、内部を自由に染液で描く方法です。

③まきろう

筆や刷毛につけた蝋を弾き飛ばして斑点状の模様をつくる方法です。均等に蝋を飛ばすために筆や刷毛以外の専用の器具を考案して使うこともあるようです。写真は花也の着尺です。

④頭ずり

縮緬や地紋のある生地など凹凸のある生地の凸部のみに、硬い蝋で蝋をつける方法です。

⑤たたき、うたし、点描、エッチング、シケ引きなど。

まきろうは比較的均等な斑点を表現するものですが、作家は不均等な斑点を表現したいこともあるでしょう。そのばあいはたわしに蝋をつけて生地に押し付けたり、筆の軸先に蝋を付けて点々を描いたり、蝋を置いてから鉄筆でキズを付けたり、作家が工夫する表現方法は無限にあると思います。

⑥ダンマル描き

ダンマルゴムを揮発油で溶かしたダンマル液で描く方法で、蝋ではないが蝋染として扱われます。本来の蝋よりも扱いやすいのですが、「扱いやすい」ということは絵として描きやすいということですから、本来の蝋染よりも、純粋な芸術である絵画として評価されがちという点で厳しいものがあります。また作品の中で、きりっとした線が欲しいときは金くくりをしたりします。写真は花也のもの。

⑦蝋染の半防染と友禅との併用

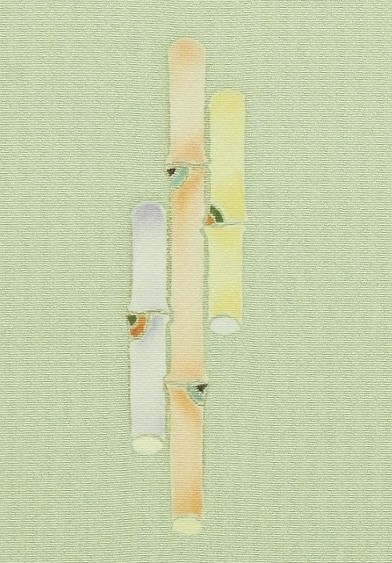

具体的な併用の例として、友禅作品で遠近感を出したいときに、近景を友禅、遠景を蝋染(ダンマル描き)で表現することがある。空気遠近法ということになる。また、個体を友禅、液体をダンマルの半防染で表現することもある。半防染の中間色は、水の透明感の表現に向いている。下の写真は花也の作品で、近くにある竹は糊糸目友禅、遠くにある竹はダンマル描きの半防染効果を生かして描き、竹林の奥深さを表現しています。

3.友禅染について

(1)友禅染の糸目

①糊糸目

糯粉(もちこ)、糠、水、食塩で糊を作り、さらに防染剤として石灰を加えてつくります。作業がしやすいように蘇芳の煎汁を加えて着色するので「赤糸目」とも呼ばれます。実際の調合は各自がその日の気候なども考慮して配合し、粘度などを変えます。

蘇芳は白生地に糊を置いた時に見やすいようにするための着色剤ですが、蘇芳である理由は、蘇芳は石灰とレーキ(注)を生じ生地を着色しないからです。(反対に生地を着色するものを混合して、カラー糸目をつくる技法もある、後述。)

中井淳夫さんが京正のために制作した染帯。糊糸目のイメージそのままの乳白色で温かみのある線。

②ゴム糸目

ゴム糸目は、昭和2年ごろ発明されたもので、柔らかくて描きやすく、細い糸目でも確実に防染でき、さらに乾きも早いから作業の効率も上がるということで、今日の主流になりました。欠点は、伝統的に見てホンモノでないと感じてしまうことと、揮発を使うので本格的な工房を持つ場合は準工業地域である必要があることではないか。

ゴムの配合は、生ゴム、酸化亜鉛、ダンマルゴム(注)を揮発油に溶かします。酸化亜鉛は粘度を調節するものであり、ダンマルゴムは、生地への浸透力を増すとともに、染めた後に溶剤により解けやすくするためのものです。線をわかりやすくするための着色剤として群青を加えます。

千切屋治兵衛の訪問着「葡萄と桜」。ゴム糸目は、線がクリア過ぎて作品が平板に感じてしまうときがあるが、刺繍を多用することでそれを避けることができる。

(注)レーキ化という方法は染料を他の粒子に吸着させて顔料に変えてしまうことです。古代には西洋にも貝紫のような優れた染料が知られていました。しかしルネサンスごろから油彩画が普及してくると、油絵具は顔料を油に溶かしたものですから古代からの染料は使えないことになってしまいました。そこで、粒子の小さい染料を粒子の大きい顔料にするために、別の粒子に染料を吸着させるという方法が考えられました。それをレーキといいます。代表的なものはコチニールをレーキ化したクリムゾンレーキです。友禅の技法では、蘇芳を石灰に吸着させて、顔料化することで生地に染み込むのを防いでいるのです。

(注)ダンマルゴムのダンマルとは、マレー語で樹脂・ヤニなどの意味するダマールが日本語化したものだそうです。ダマールは、ボルネオなどの島々に産するフタバダキ科の樹木から採取する樹脂です。ダンマルゴムを揮発油で溶かしたものでダンマル液といい、蝋ではありませんが、これを用いた染色は蝋染として解釈されることが多いです。

(注)ゴム糸目が青白く見えるのは、群青が残るからではなく、ゴムを落とすとき揮発を使うため、生地が漂白されて絹本来の色を失い、真っ白になっているからだという説もあります。

(注)糊、ゴムに関わらず、染色工程で染色や抜染を繰り返し、複数回の蒸し工程を行うと生地が変色し糸目の黄ばむともいわれます。

花也の染帯「羊歯」の糊糸目が蒸し工程の後に赤みを帯びた例。残留していたデンプンが原因か。

③色糊を使った糸目(カラー糸目)

明治時代に広瀬治助(屋号が備後屋なので備治ともいう)が多色の型友禅を制作するために発明した「写し糊」の原理を糸目に応用したものです。写し糊(色糊)とは、染料と糊を混ぜたものをヘラを使って生地に摺りこみ、蒸してから水洗すると、糊と余分な染料だけが流れて、生地に必要な染料だけがムラなく定着するというものであり、江戸小紋はこれを応用したものです。

糸目にこれを応用し、ゴム糊に着色剤を入れるとゴム糊を落とした後に糸目に色が残って「カラー糸目」になる。ただし色糊を使いこなせない作家が、白い糸目に後から色を入れている場合もある。

色糸目の主な目的は、糸目を派手にして作品を華やかにすること、糸目を地色と同じにして糸目を隠すこと、ゴム糸目に乳白色を入れることで糊糸目に見せかけることの3つです。

藤岡さんが千切屋治兵衛のために制作した正倉院文様の付下げ。すべて色糊の線で構成されている。

岡本等さんが野口のために制作した付下げ。強調したい部分に色糊が使われている。模様の色と濃淡関係になっているので上品な感じがいます。

近藤伝の訪問着。地色に似た色を色糊として使うことで、糸目を目立たなくしている。他の作品とは逆の使い方である。

④手挿友禅(型糸目)

糸目のみに型紙を用い、柄部分の彩色は手で挿すという、手描と型染めの中間の技法です。総柄の訪問着を複数枚つくるときなどに用います。同じ柄を着ている人が他に何人かいるということを除けば、手描との違いを見分けることは困難です。

見分ける方法としては、複数枚売らなければならないことから、デザインが個性的なものは無く通俗的な古典柄が多いことです。誂えを依頼してみると色は変更できるが柄は変更できないといわれてしまうことでもわかります。

輪郭線が型のため、手描きの線に比べて生彩が無いともいえますが、それを見分けるには、見る方にも芸術的なセンスが必要です。むしろ失敗箇所を探し、失敗がないのが型糸目、という方が確実です。

野口の手挿しの訪問着。反物で売られており、同じぐらいの模様の量の訪問着に比べると値段は半分ぐらいです。意匠に個性もあり、見分けは困難です。

(3)糸目の無い友禅

糸目友禅では、地と模様の間あるいは模様どうしの間には、技法の宿命として白い輪郭線が入ります。しかし琳派の絵画などを友禅で模す場合に、元絵の雰囲気を完全に再現したいときは、糸目の白い線は邪魔になります。そのため糸目を無くす、あるいは見えなくする技法が考案されています。

輪郭線の有無は、友禅という狭い領域の問題ではなく、美術史そのものの問題でもあります。日本の美術は書道の筆の扱いを基本にしているので、筆で美しい線を引けなければ画家として認められないのですが、横山大観は郭線の無い絵を発表したので、朦朧体という批判を受けました。朦朧体とは朦朧車夫という詐欺師からきた言葉です。当時美術界では輪郭線の有無が論争の種になりましたが、それは友禅の糸目の有無にも影響を与えています。

①堰出友禅

糸目友禅では模様の輪郭を糸目の線で防染しますが、堰出し友禅では、地の広い部分を糊で覆って防染します。線ではなく面で防染するのです。正確に輪郭を取るために、堰出しの前に糸目糊置きをしておく場合もあるが、完成品には糸目はあらわれません。

中井淳夫の訪問着「山吹唐草」。

②無線友禅(濡れ描き友禅、豆描友禅)

糸目の無い友禅の技法には、糸目を隠す技法と最初から糸目がない技法とがあります。前者は防染工程があるので純粋な染色ですが、後者は防染工程がないので絵画に近い技法です。無線友禅は明治の初めごろに輪郭線の無い西洋の油絵の影響を受けて誕生しました。絵画における輪郭線は形を表現するために人間が考えたものであり、自然界にはありません。友禅は防染のために糸目があるので宿命的に輪郭線があり、西洋の写生画を真似たくても完全にはできません。そこで西洋の写生画を真似するために生まれたのが無線友禅です。

無線友禅は素描きとも言い、生地に直接、筆や刷毛で絵を描くように染める方法です。そのまま描いては滲んできれいな絵にならないので、生地に豆汁(注)を使って地入れをします。地入れした生地に染料液で描くのですが、染料液にも豆汁を混ぜます。粘度を変えることで、ぼかし表現(濡れ描き友禅)にも、くっきりした表現(豆描友禅)にもなりますが、豆汁を入れ過ぎると生地がごわごわします。

(注)生大豆を水に漬けて膨らまし、少量の水を加えてすりつぶしたものを布でくるみ、絞り出した乳状の液体。豆汁には、大豆蛋白〈タンパク〉が含まれているので、熱を加えると凝固、沈殿する。この性質を応用し、引染や友禅の色挿しの地入れに用いる。

西山謙一さんが千切屋治兵衛のために制作した付下げ。遠山に霞というテーマなので濡れ描きが適しています。

③後挿し友禅

模様にしたい箇所をあらかじめゴム糊で防染してから地染めをし、白抜き状態を作り、その白抜き部分に後から友禅で色挿しをするという技法です。

花也の付下げで、竹の模様を白抜きにして後彩色したものです。

④糸目は存在するが隠す技法

ルノワールは印象派をやめた後に「真珠色の時代」と言われるようになるが、その時期は「色どうしが口づけし合っているように」と弟子たちに言っていました同じように、友禅において中井淳夫は模様と地色の調和を重視していますが、その際に模様と地色の間に白い糸目の線が介入していたら邪魔でしかありません。

一方、無線では正確な輪郭線は描けません。正確な線を描くため豆汁の粘度を高めれば生地が固くなり着心地が悪くなるからです。そのため糸目がありながら糸目を隠す技法の研究をしていました。無線友禅との見分けは、模様と地色の間には輪郭線はないが、模様どうしの間には染め分けの線があることです。具体的な技法については、すべての解明はできていません。

技法の1つは、模様が地色より濃いばあいだけに使える技法であるが、最初に淡い色で全体を地染めしてしまい、その色のある生地を白生地と思って、その後の友禅工程を行というものです。糸目も地色になっているので、模様と地色の間の糸目は見えないが、模様どうしの間には地色の糸目の線があります。

中井淳夫の正倉院の花氈をテーマにした訪問着。元作品の素材はフエルト(多色に染めた羊毛に圧力をかけて固めて模様にしただけで織ったり縫ったりしていない)であるため、その雰囲気を再現するためには白い糸目は無い方が良い。

中井淳夫の蔦の訪問着。地色と葉の色の調和が良いので、その間に白い糸目の線など介入するべきでない。

4.その他の技法として、「イッチン染」

友禅染は、糯米由来の糊で防染するものですが、麦に由来する糊で防染する技法もあり、これを一陳染(一珍染とも表記することがある。江戸時代の文献では「イッチン」というカタカナ表記が多いので、どちらが正しいともいえない。)と言います。「一陳」とは久隅守景の雅号です。久隅守景は1700年以前に死亡した生没年不詳の絵師で、金沢に滞在したことが分っています。偶然にも友禅染の宮崎友禅と同じような経歴です。友禅染の技法が宮崎友禅が発明したわけではないように、一陳染も久隅守景が発明したわけではないと考えられ、この点でも2人は共通点が多いです。

しかし、技法としては、一陳染は普及しませんでした。おそらく、麦の糊は染色工程の途中ではずれて失敗してしまうことが多かったからでしょう。もともと米より麦の方が粘度がないのですから、これは仕方がありません。技法の名称としては一陳は友禅に大きく水をあけられていますが、絵師としては、久隅守景には代表作「夕顔棚納涼図屏風」があり、これは国宝です。友禅には国宝はおろか重文もないので、絵師としては久隅守景の方が格上と言えるでしょう。

現代でもイッチン染を専業で行っている工房がありました。「一珍染」で商標登録している好丹詩という工房です。糊の材料としては、日清製粉の小麦粉を使っているといっていました。「麦を材料として使うのがイッチン染である」という意味において、これ以上のホンモノはあるまい、と本人は胸を張っておりました。

糸目の芸術性

①京友禅における「作者」とは

西洋の美術史では、作者を特定することが美術史家の主要な仕事です。ルネサンス時代の作品はたいていは工房作品ですが、ヴィーナスの誕生=ボッティチェリというように、すべての作品に工房の指導者の名前を個人として割り振ってあります。作者名のない中世の作品については、代表作のタイトルに「・・・の画家」と付けて個人名として、同じ作風の作品をその画家の作品とします。しかし日本の美術史では、優れた作品について作者を特定しないですませてしまう場合があります。ありがちなのが天平を中心とする古代の仏像に関する記述で、多くの工人が分業で作ったものであり、優れた作品が多いのは当時の人々の強い信仰心の表れである、という文脈で語られることが多いのです。

実際には古代の仏師として、鞍作止利(くらつくりのとり)、山口大口費(やまぐちのおおぐちのあたい)、将軍万福(興福寺阿修羅像の作者)の名が知られていますが、「芸術家」というよりも分業の指導者という扱いです。しかし興福寺の諸仏、特に阿修羅像などはみんなで話し合って作れるようなものではなく、将軍万福という一人の天才の強烈な意思があってできるものでしょう。分業だとしても将軍万福の意思が完全に行きわたった状態で行われていたはずで、それがすなわち「作者」なのです。

京友禅についても、分業で作るので作者の名前はないということになっています。たいていの京友禅はただの商品であり類型的なものだからそれで構わないですが、中には誰か一人の強烈な意思がなければ作れないというものがあります。そういう作品は、実際の作業は分業で行われていても、その意思の持ち主が作者として記録されるべきだと思うので、当店ではその解明に努めています。しかしながら、自社が中抜きされることを恐れ、問屋はメーカーのことを隠すし、メーカーは下職のことを隠すので、思いのほか困難なんですよ。

その強烈な意思の持ち主(=作者)のいちばん顕著な例が中井淳夫ですが、その他の作者についてもできるかぎり記録していきます。(次回以後のテーマ)

②糊とゴムの芸術性の違い

一般的には、糊の糸目は柔らかく、ゴムの糸目はシャープであるとされています。しかしそれはゴム糸目の方が扱いやすいのでシャープな線を置きやすいということにすぎません。またゴムの方が防染力が強いので細い線でも失敗しにくいということでもあります。

糊糸目の糊は作者が自ら調合するので、硬さや粘りについても、その作者の技量や個性が出やすいです。硬く調合すれば、押し出すのに強い握力が必要になり扱いにくくなるが、シャープな線が置けますし、美しいかすれが生じることもあります。柔らかく調合すれば、軽く押しただけで糊が出やすくなり、それも過ぎれば扱いが難しくなるが、温かみのある柔らかい線が置けるようになります。

このように考えると、「糊の糸目は柔らかく、ゴムの糸目はシャープである」というのは間違いで、ゴム糸目は扱いやすいから誰でもそこそこできるが、糊糸目は上手い人は上手く、下手な人は下手にできるということになります。

また糊糸目とゴム糸目の見分けについては、下手なものは、いかにも糊糸目、いかにもゴム糸目であって、だれでも見分けることができますが、上手なものは見分けが難しいのではないかと思います。成功している糸目は、糊糸目であってもゴム糸目であっても、美しい輪郭線に過ぎないからです

ゴム糸目であるべき作例。

野口のスペインをテーマにした付下げ。外国の歴史など状況を正確に伝えることで魅力が生じる図案にはクリアなゴム糸目が向いているのではないか。

糊糸目であるべき作例。

安田が一の橋のために制作した紅葉の付下げ。湿度の高い日本は輪郭線がくっきりしていない方が空気感を表現できる。

③かすれ

糸目の糊は、よく粘って防染という機能を完全に果たすことが重要ですが、反対に、粘りがなく防染力が不十分で、糸目の途中に途切れやかすれが生じたのを景色として味わうという流れもあります。

しかし、江戸時代の小袖の糸目には、とぎれやかすれのような機能不全な状態を鑑賞するという発想はないので、それは近代になってからの発想です。かすれについては、毛筆の飛白を真似て、毛筆の筆運びを糊筒を使って再現したのではないか。しかし糊筒の先端は金属で、太さが調節できるものでないので、スピードで調節するしかないわけで、きわめて高度な技術と言えます。

しかし、糸目には糸目の良さがあり、毛筆には毛筆の良さがあるので、糊筒で毛筆の真似をしてもしょうがないという考え方もあります。江戸時代の糸目の線にもっとも近いのが現代の大羊居ではないでしょうか。一般的に大羊居は「おおらか」であるといわれますが、糸目の線自体に「おおらかさ」があるように思います。

かすれる糸目の例。

花也の染帯「硯」。

かすれない糸目の例。

花也の付下げ「菊の葉の丸」。

大羊居の糸目の例。

垣根の輪郭線に使われている糸目は、技をひけらかすものではないが、上品でおおらかである。

④線描き(糸目の絵画性)

友禅の糸目は、本来は地染めの染料に対して堤防の役目をして模様を守るためのものです。決壊さえしなければ機能は果たしているのですが、波の表現などに多く使われる線描きは、それ自体が鑑賞の対象になります。機能を達成すればよいというのではなく、線の形や勢いなど芸術そのものであることが求められるのです。

線描きで絵画的な表現をした例。糊筒を毛筆のように自由に使い、防染という機能をはるかに超えて作画している。

花也の付下げ「四君子の丸」の菊の丸部分。菊の葉の輪郭線の強弱は糊筒のスピード調整による。

花也の付下げ「白川女」の頭に載せた芝。

花也の付下げ「四季花文」のうち。元絵は小袖で普通の友禅だが、この作品では元絵を超えて糊筒で緩急をつけて幹を描いている。

線描きで波を表現した例

安田が京正のために制作した本格的な訪問着。

花也の付下げ「波の丸」。波の頂点が微妙に太くなっています。糊筒の微妙なスピード調整によるものでしょう。

5.友禅の産地

1.三大友禅産地と名古屋友禅

現在、京都・金沢・東京が三大友禅産地と言われます。

中井淳夫(京都)

毎田仁郎(金沢)

熊谷好博子(東京)

しかし細々ながら名古屋友禅というのもつくられています。徳川吉宗の緊縮政策に反対した尾張宗春が産業振興のために友禅師を名古屋に招いたのが始まりとされています。現在作家は10人ほどと言われますが、金沢の一大産業になっている加賀友禅とはどこで違ってしまったのでしょうか。

江戸時代の加賀友禅は加賀染、加賀の御国染などと呼ばれていました。加賀の染色の歴史については、花岡慎一さんの「加賀のお国染」(3部作、昭和47年フジアート)という決定版的な著作があります。加賀友禅について論じる人は、たいていこの本を参考にしています。それによると明治以後において京友禅より格下のものとみなされ、地元の人でも裕福な人は京都に注文していたそうです。そういう状況を脱却して今日の隆盛に至ったのは木村雨山という天才を輩出したからです。雨山はすすんで着物以外の工芸品を制作して文展に入選するとともに多くの地元作家にも出品を促しました。こうして次第に世間に知られていき、昭和30年には人間国宝となり「加賀友禅」という言葉が一気に有名になりました。そもそも「加賀友禅」という言葉自体、木村雨山以後に生まれたようです。もしも木村雨山がいなければ加賀友禅も名古屋友禅と同じくらい地味なままではなかったかと思います。下の写真はいずれも木村雨山のものです。

木村雨山の黒留袖。今見ると典型的な加賀友禅の様式と思ってしまうが、木村雨山たちの世代が創作としてこのような意匠を生み出し、それがヒットしすぎて典型となったのである。

「立山連峰」という作品。木村雨山は日展にも出品していた。当時の日本の美術界でも流行っていたフォーブ風を思わせる。

木村雨山が名古屋に生まれていれば名古屋友禅が現在の加賀友禅のような立場だったでしょう。それぞれの地域に存する伝統とは不思議なもので、何百年も衰退していてもたった一人の人間の行動で突然復興することがあるのです。

現在では、いわゆる三大友禅産地よりも、十日町の方が出荷額が大きくなっています。これまでのところ、彼らは京都の下請けからスタートしたために、京都に追いつくというのを目標にする程度で、独自のスタイルがあるわけではないです。しかし今は、十日町でも自社ブランドをアピールして友禅や絞りを売っているメーカーもあるので、未来はわかりませんね。

2.加賀友禅と京友禅の違い

一般の着物の本に載っている両者の違いは次の3点です。

①加賀友禅は金沢、京友禅は京都でつくられるという地域的な違い

②加賀友禅は絵画的だが京友禅は図案的というデザインの違い

③加賀友禅は友禅のみだが京友禅は刺繍や箔がつかわれているという加工の違い

しかし①の地域的な違いについては、加賀友禅の作家が京都に引っ越したら、その人の作品は京友禅になるのか、という疑問がわきます。実際にそういう作家はいて、人間国宝の羽田登喜男がそうですよね。ほかに加賀出身で京友禅作家として活躍する堀栄がいますが、どちらも加賀友禅らしい作風を残しています。

一方、京友禅の作家でも上野為二の一族の作風は加賀友禅的で、京加賀とも言われます。上野家は初代が上野清江(せいこう)、2代目が人間国宝の上野為二、3代目が為二の子で忠夫と清二の兄弟、4代目が忠夫の子の真(4代目真、2代目為二)と清二の夫人の街子です。主に京都丸紅の美展で活躍しました。

上野真(二代目為二)の訪問着。

加賀友禅には定義があって、(協)加賀染振興協会に属し加賀友禅手描技術者登録名簿に落款を登録した者がつくるものが加賀友禅ということになっています。協会に加入するには協会員の工房で修業するなどして一定の技術レベルに達しなければなりません。登録していない作家の作品について加賀友禅と表示すればニセモノになります。またそれとは別に石川県無形文化財の指定を受けた常時6~7人の作家によって構成される加賀友禅技術保存会があり、会員の補充について運用は厳密です。

写真は加賀友禅技術保存会の会員の作品。

能川光陽の訪問着

梶山伸の色留袖

②のデザインの違いについて、デザインは作家の頭の中にあるもので、何を表現しようと自由ですよね。かつて中町博志は加賀友禅のデザインに革新をもたらしたといわれましたが、今の加賀友禅の作家も新しいデザインを生み出すべく努力しているでしょう。でも全く新しいデザインでも、見ると加賀友禅だと感じる、それが伝統工芸作品として成功しているということなんだと思います。

中町博志の訪問着

③の加工の違いについては、 友禅の工程が終わった後に、刺繍や箔の加工をすることは技術的には可能です。金沢は金箔の産地で京都に出荷していますし、伝統工芸として加賀繍もありますから、友禅とそれらご近所の工芸が協業しないのが不思議なぐらいです。

おそらく加賀友禅は作家制度をその特徴にしているから他の作家と分業することはその趣旨に合わないのでしょう。まったく別の技術である刺繍や箔を施すことは分業が前提となり、作家という概念が曖昧になってしまうのではないかと思います。

「悉皆屋康吉」を論じる、文学論ではなくて

船橋聖一の「悉皆屋康吉」という本があります。文学史的に重要な本ではないでしょうが、読んでみると、今テレビドラマにしても良いぐらいに面白いのです。この小説は、関東大震災の少し前から226事件の朝までの呉服業界を描いたもので、この当時に流行った着物の名前もよく出てくるので、アンティーク着物のユーザーにはありがたい本です。

悉皆屋とは「しっかいや」と読みます。ユーザーにとって「悉皆に出す」と言えば、しみ抜きをすることですよね。しかし「悉皆」を広辞苑で引けば、「みな・のこらず・ことごとく」とあるだけで、しみ抜きとは結び付きません。そもそも「悉皆」なんて言葉は、「草木国土悉皆成仏」(人や動物だけでなく植物や無機物でも仏性(仏になる素質)を備えている)という仏教用語でしか使わないんじゃないですか。

さらに広辞苑で「悉皆屋」を引くと、意外にも載っていて、「江戸時代、大阪で衣服・布帛の染色・染返しなどを請負い、これを京都に送って調製させることを業としたもの。」とあります。大阪限定の歴史の話ということになってしまい、ますますわかりません。つまり広辞苑的に定義できるのは歴史的なことだけで、現在の「悉皆屋」という言葉は、業界で慣例的に使っているだけで、定義に値する言葉ではないということなのでしょう。

こういうときに頼りになるのは後藤捷一の「日本染織文献総覧」です。これぞ学者の仕事というべきすごい本で、染織に関係する文献をすべて集めたものです。後半に膨大な索引があって、そこで調べたい言葉を引くと、何ページに書いてあるか載っています。そのページに行くと、文献名とその言葉が登場するおおまかな箇所が載っています。文献自体は載っていません。それは自分で探して読めばいいので、自力で探せない程度の人はそもそもこの本を利用する資格が無いということです。もし調べたい言葉が索引に無ければ、それは最近流行りの商品名にすぎず調べるに値しないと判断していいのでしょう。たとえば「綴錦」は載っていても「すくい」は載っていないんですよ。

「日本染織文献総覧」によると「悉皆屋」という言葉が登場する文献は、「守貞万稿」第4編と第17編だけということでした。筆者は大坂の人なので、広辞苑の内容も守貞万稿だけに取材して書かれていたんだと思います。さて「守貞万稿」で明らかになった悉皆屋の意味ですが、しみ抜きなど着物の修理をする人ではなく、しみ抜きなどをする職人へ取り次ぐ人ということです。着物のトラブルは、シミとほころびというように、技術の異なる2人以上の職人を必要とすることが多いです。そのためにユーザーと複数の職人の間を調整する人がいると便利だったのです。調整者は「あらゆる要求に対応する」という意味で仏教から拝借した「悉皆屋」を名乗ったのでしょう。

しかし私がテーマにしたいのは、別の意味で使われている「悉皆屋」です。守貞万稿によると実際の職人は京都にいて、悉皆屋は大坂にいたわけですが、京都にも悉皆屋と名乗る調整者が現れたのです。大坂は消費地ですからユーザーのニーズに応じて着物の直しをメインにしていましたが、京都は産地なのでメーカーのニーズに応じて複数の職人から成る生産工程を調整したのです。発生時期はよくわかりませんが、京都丸紅の美展の資料から1930年代には最盛期であったとされています。

京都における悉皆屋と言われる人たちの特徴をまとめてみました。

①分業の責任者である

悉皆屋は、最近は京都では多少かっこよく染匠とも呼ばれます。自らは筆を持つことはなく、問屋または製造問屋の注文を受けて、白生地を購入し、下絵、糊置き、彩色、地染め、刺繍、箔などの各工程ごとに職人をアレンジします。プロデューサーあるいはディレクターというと分かりやすいです。悉皆屋自身は作業はしないので仕事場を持つ必要はなく、住所が「何とかコーポ」だったりします。

②作家との違いは曖昧である

作家は個人、染匠(悉皆屋)は分業のリーダーと解釈したいところですが、友禅の修業をした作家は刺繍はできないわけで、友禅の上に刺繍をした着物は、刺繍部分は外注しているのですからやはり分業なのです。また悉皆屋はマーケティング的な理由で問屋が依頼すれば、社長の個人名を入れて作家もののようにすることもありますし、たとえば「濤峰」とか意味のない落款を入れることもあります。(「濤峰」については本当にいたらごめんなさい)

③経済史的には古い形態かもしれない

資本論では、近代の産業は、問屋制手工業→工場制手工業(マニュファクチュア)→大工場へと発展していったと説明されます。問屋制手工業とは、商人が糸などの原材料を持って村々を回り、農閑期の農民に作業をさせて、出来上がったモノを買い取って、商品として都市で売るという形態です。マニュファクチュアは、同じものを作るにも村人を一箇所に集めて作業させるものです。協業や分業ができるので問屋制手工業に比べて生産性が上がりました。

悉皆屋は、材料の白生地や半製品を自転車に積んで職人の作業場を回ります。たとえば友禅染の済んだ着物を自転車の荷台に括りつけて刺繍職人の家に向うといった感じです。今は自動車かもしれませんが、京都の街中は細い道が多いし、駐車場もないので何百万円の着物も自転車の荷台にを括りつけて走っているイメージです。その工程は問屋制手工業に似ていて、江戸時代から進化していません。もし着物産業も正常進化していたら、大工場制になったかもしれませんが、製法の特殊性とそれに伴う職人のプライド、そして需要の多様性が進化を妨げたのかもしれません。

④多様性のある需要を満たすには優れた制度だ

東京の問屋が、自社のオリジナルの京友禅を作りたいと思ったとき、京都の悉皆屋に注文します。この際、どんな着物をいくらで作りたいか話し合います。悉皆屋は、注文主の問屋が持っているイメージを、具体的な着物にしてくれるコンサルタントでもあります。もし悉皆屋という制度がなかったらどうでしょうか。

着物が自動車と同じように大企業によってのみ作られていたら、その東京の問屋は、ただその企業の製品を売ってもらうだけで、自社のオリジナルなどというものは作れないでしょう。そのため日本中にせいぜい何十種類かの着物しかなくなり、とてもつまらないものになっていたでしょう。

もし職人しかいなかったらどうでしょうか。東京から新幹線で京都駅に着いた問屋の社員は、京都のホテルに数ヶ月間宿泊し、自転車を買い、日々職人たちと交渉しなければならないでしょう。無口だったり変人だったりする職人たちと交渉しつつ、高級呉服という文化的で感性的なモノを完成させるの大変なことだと思います。

⑤メーカーのリストラによって役割が重くなる。リスクの大きい手張りをすることでメーカー化する。

90年代までは、千總や千治(千切屋治兵衛)は自社工場を持っていましたが、今は全てリストラされています。その代わりは外注になるので、悉皆屋の役割は増えるわけです。本来であれば問屋や製造問屋の下請けとして仕事をするのですが、問屋の発注が十分に無ければ、自分の意思と資金で制作し販売まですることになります。これを手張りといいます。問屋がふがいない状況で起こることですが、問屋が負うべきリスクを自ら負うことになります。

インスタで商品を紹介している悉皆屋は手張りをしている業者です。問屋から受注した作品は、問屋の販売会まで他人に見せることはできませんから。

さて、ようやく本題の「悉皆屋康吉」についてです。悉皆屋康吉は、悉皆屋として、「お直し」か「メーカー」かどちらでしょうか。消費地である東京にいてユーザーから注文を受けるので、「お直し」タイプといえると思います。康吉はかつて修業していた悉皆屋の伝で京都の「山春」という染屋で実際の作業をしてもらっています。「山春」とは、実力のある染屋という設定なので、千總のイメージでしょうか。とすれば、自社でも作業場を持ちつつ、特殊なものは傘下の悉皆屋(この場合はもちろんメーカー)につくらせるという業態なのでしょう。

しかしながら康吉の仕事は単に「お直し」にとどまりません。珍しい織物を入手したり人気の出そうな色を考案したりしては、趣味のある客に勧め、そういう活動の積み重ねで着物に関するクリエイターに成長していきます。最後には、みずから着物を創作し、百貨店で大規模な作品の発表会をプロデュースするまでになります。このとき業界の大物である「麻生さん」に助力を仰ぐのですが、この「麻生さん」は大彦の野口彦兵衛のイメージでしょうか。

学者が定義して始まったわけではない「悉皆屋」という言葉は、それを担う者の志ひとつで、その言葉の意味を広げることが出来ます。悉皆とは、「みな、ことごとく」という意味であり、悉皆屋は、「着物に関してみなことごとく」のことをするのですから、その仕事の中身はそれをになう人次第で、創造性を欠けば「お直し」、創造的ならば「クリエイター」あるいは「アーティスト」なのです。

もちろん「お直し」と「創造的」は対立する概念ではありません。シミ抜きをして完全に抜ければ「お直し」で十分ですが、シミが抜けなくて、やむを得ず上に刺繍をしたり箔を置いたりしてごまかそう、ということになれば、その着物にあったデザインを考えるというような「創造的」な能力が必要になるからです。2つの仕事の境界線はないのかもしれません。

現代において、「康吉」はいるでしょうか。私はそれに値する人を何人か知っています。独立している人では、たいていはかつて問屋で着物をつくっていた人、すなわち悉皆屋(メーカーの意味)と交渉していた人が多いです。組織の中においては、大きい問屋の社員はただのサラリーマンですが、小さい問屋の社員には、「康吉」がいます。1人でいろいろな仕事をこなさなければならないので否応なく幅広い知識が身についてしまうということと、終身雇用してもらえるような恵まれた雇用環境でもないので、たいてい染屋だの織物産地の問屋だの着物関連のいくつかの会社を渡り歩いているからです。

この小説の中で、若い頃の康吉が大番頭の伊助に鍛えられる場面があります。康吉が客から注文を受けて納戸色に染めたところ、伊助は康吉を叱って色について論じます。「納戸には深川納戸と鴨川納戸があって、これは江戸の色気と京都の艶のちがいであって、深川納戸はすこし沈んで、鴨川納戸はすこし光って、その深川納戸と隅田納戸と花納戸ではまたちがう、云々。さらに橋立納戸、鳥羽鼠、相生納戸、幸納戸、鉄納戸、藤納戸、大内納戸・・・。この小説の中でも、読者の印象に残るところではないでしょうか。色名の由来は、個人の教養としては意味があると思いますが、プロは色に名前なんか付けず、一言「見本を出してください」と言うものです。プロの仕事は、教養を高めることは全然必要ではなく、ただ色を間違えないことだけが重要だからです。

もうひとつ、小説の後半に「漆箔」の着物が流行するのですが、これを康吉が、悪趣味と切り捨てる場面があります。昭和のはじめ頃から実際に「漆箔」が流行っていたようで、以前、錫乃屋の博物館で「三木睦子のきもの」という企画をしたとき、三木睦子が戦前に着た着物の中に何枚か漆箔がありました。船橋聖一の洗練された趣味は、これが許せなかったんでしょうね。私も同じです。戦後は漆箔の着物はつくられなくなりましたが、替わって西陣の帯にさかんに漆箔が使われるようになりました。帯は着物のように全身を包むものではないので、面積が狭いということで良いのだと思います。ただし最近では、漆箔はコストが高いので、よほどの高級品にしか使われていません。それ以外は、ラッカー箔という代替品が使われています。

最後に、船橋聖一の「悉皆屋康吉」については、ここにすばらしい解説があります。

http://www.isis.ne.jp/mnn/senya/senya0434.html