鏡の国のアリスのチェス遊び

-----------------------------------------------

白の歩(アリス)が初手で、十一手目で勝つまで

1.アリス、赤の女王に会う 1.赤の女王、h5へ

2.アリス、d3を通過(汽車 2.白の女王、c4へ(ショール

で)、d4に至る(ソック を追って

リダムとソックリディ)

3.アリス、白の女王(ショー 3.白の女王、c5へ(ヒツジに

ルをもった)に会う 変身

4.アリス、d5にすすむ(店、 4.白の女王、f8へ(タマゴを

川、店) 棚にのこして)

5.アリス、d6にすすむ(ハン 5.白の女王、c8へ(赤の騎士

プティ・ダンプティ) からのがれて

6.アリス、d7へ(森) 6.赤の騎士、e7へ(チェック=王手)

7.白の騎士、赤の騎士をとる 7.白の騎士、f5へ

8.アリス、d8へ(戴冠) 8.赤の女王、e8へ(試験)

9.アリス、女王さまになる 9.赤、白、両王女入城(キャスリング)

10.アリス、入城 10.白の女王、a6へ(スープの中)

(キャスリング・宴の場)

11.アリス、赤の女王をとっ

て、勝ち

『鏡の国のアリス』より

-----------------------------------------------

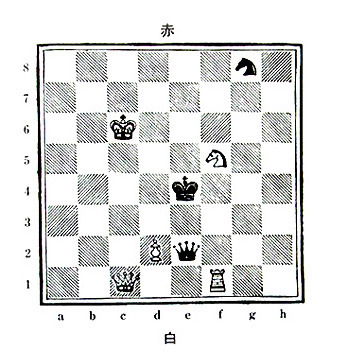

ルイス・キャロルの『鏡の国のアリス』は、チェス(西欧将棋)のルールや手順を、そのストーリーに組み込んだという点で、類をみない作品になっている。また、作品冒頭にはチェスの一局面の図版と、ストーリーにでてくる場面に対応した解説入りの棋譜が示され、その序文で、作者自身によって、作品とチェスの関係が前もって解説されているという点でも、興味深い構成になっている(上掲)。

この棋譜にしめされた駒の手順については、さまざまなことがいわれてきた。たとえば、そもそも作品とチェスの関係について、訳者である北村太郎は、王国社版『鏡の国のアリス』のあとがきで、「おじさん」とスリア(アリスのアナグラム)という少女の会話調で書いている。

「スリア... でもさ、ちょっとでもチェスのことを知っていれば、『鏡の国のアリス』読むうえで、ずいぶん役に立つじゃない?

おじさん... 役に立つか立たないか、そもそも役に立つって、どういうイミか、よくわからんけれど、少なくともチェスのこと、まったく知らなくてもだね、『鏡の国...』にはわけなく入っていけると思うがね。

スリア... うん、たしかにあたしも入っていけたよ。でもさ、赤のクィーンとか、白のキングとか、みーんなチェスの駒の名前でしょ?なんとなく気にかかって。

おじさん...チェスの駒の動かし方を知ったところで、話がいっぺんにおもしろくなるものでもないけどなあ。

だいいち、とってもおかしいんだけれど、この本のはじめに「駒の説明」っていうのがあって、「1 アリス、赤のクィーンにあう」から始まって、「11 アリス、赤のクィーンをとり、勝つ」と書いてあるだろう? これ、作者自身の文章なんだが、チェスを知っている人ならすぐわかるんだけれど、まるで駒の動きがヘンなのさ。

スリア...へーえ。そんならあんましマジに考えなくてもいいみたいね。」

(『鏡の国のアリス』(王国社)・「おじさんとスリアの対話 ----あとがきにかえて」より)

「チェスを知っている人ならすぐわかるんだけれど、まるで駒の動きがヘンなのさ。」というおじさんの感想には、同意するひとがほとんどだと思う。しかし、駒のうごきが、チェスのルールを知っている、という前提からみて、へんだ、ということは、イコール「マジに考えなくてもいい」ことにつながらないし、チェスのルールをしったからといって、話が、いっぺんにおもしろくなるものでもない、ということにも直接結びつくというわけでもない。もともと、『鏡の国のアリス』という作品のおもしろさのひとつは、常識にてらせば、話されている会話の内容がしばしば「まるでヘン」というところにあるのだから、もしそのナンセンス文学としてのおもしろさをいうのならば、チェスのルールを知ったら、前書きで示されている駒の動きのヘンさも、同様のもの(チェスの常識にてらしてヘン)と気がついて楽しめるようになる、というのがすじというものではあるだろう。もっとも、この文章の会話は、スリアにせっかくめばえた好奇心を、おじさんがなぜかしつこくうちけしているところがあって、読者にはかえってチェスのことが気にかかるように書かれている感じもする。玄妙な作品のあとがきにふさわしいとはいえようか。

ところで、毛利可信著『英語の背景を読む』(大修館書店)に収録されている「鏡の国のチェス」や、高田宏訳の『鏡の国のアリス』(東京書籍)に訳出されている、マーチン・ガードナーの注には、この手順についての詳しい解説が示されているが、それらはいずれもチェスの「常識」からみられた手順にひそむ「ヘン」さを、面白く紹介するものになっている。

「チェスのルールを破って弁解の余地もないのは、棋譜の終盤近く、赤の女王が白の王を自分のきき筋にとらえていながら、この王手に双方がまるで気づいていないことである。「これをチェスとして見る限り、まともな目的をもった指し手などほとんど一つもない」とマダン氏が嘆いている。双方が無頓着きわまるゲームをやっているのは事実であるが、しかし鏡の国の狂った連中にどんなまともなゲームを期待しようというのだろう。二度までも白の女王は王手のチャンスを見逃しているし、また赤の騎士がとれる時にむしろこれから逃げだしたりしている。こうした不注意こそ、白の女王その人の無頓着さにぴったりではあるまいか。」

(『鏡の国のアリス』(東京書籍)のマーチン・ガードナーの注より)

ガードナーは、ここで、駒の動きのでたらめさへの指摘をもっともだと共感して受け止めたうえで、キャロルになりかわったかのように、楽しげな弁明をしている。指し手のおかしさは、描かれている物語世界自体のナンセンスさや、登場人物の性格にユーモラスに重ねられているのだ。しかし、キャロル自身は、本当にそうしたナンセンスさやユーモアを意図して、こうした「双方が無頓着極まるゲーム」を指しているようにみえる手順をしつらえたのだと考えるべきなのだろうか。まえがきの作者序文のチェスの解説にあたる部分を読んでみると、印象はすこし違って見える。

「作者序文

読者のなかに、六ページにかかげてあるチェスの棋譜に当惑されたむきがあるようなので、改めてこれはその指し手に関する限り誤りのない棋譜なのだと言っておきたく思う。赤と白の番の交代はおそらくさほど厳密には守られてはいないし、三人の女王の「入城」というのは女王たちが文字通りにお城に入ったことを言ったまでである。しかし、白の王に対する六手目の「王手」、赤の騎士に対する七手目の捕獲、それに赤の王に対する大詰めでの「王手」というものは、実際に駒を手にしてここに言われている通りに指してみる労をいとわなければ、チェスのきまりに厳密に従ったものであることがはっきりするはずである。(以下略。)」(高田宏訳『鏡の国のアリス』(東京書籍)より)

ここで、キャロルは、おおまじめな風を装って、読者を煙にまいているような気がする。いわれているのは、一種の弁明ともとれる、棋譜解説の補足なのだが、「赤と白の番の交代はおそらくさほど厳密には守られてはいないし」、「入城」というのは、言葉だけで、駒の動きを示すものになっていない。にもかかわらず、六手目、七手目、最終手にみられるように、「チェスのきまりに厳密に従っ」ている、と(やや胸をはったかんじで(^^))語られている。そこで、読者は、この棋譜がチェスのルールにしたがっている、ということを妙に納得させられてしまうのだが、ここにみられるのは、ちょうど、文法的には正しいけれど、いっている意味がへんである、というようなナンセンスさなのである。

キャロルは、本人みずから「指し手に関する限り誤りのない棋譜」と書いているが、これは、指し手=駒の動ける範囲として定められた規則、に関する限り、その規則にのっとった手、という意味でいわれているにすぎない。後段で「チェスのきまりに厳密に従ったもの」というのは、赤白相互が相手方を(対局相手として)意識して、指す、というゲームとしての暗黙のきまり、に従ったものという意味でいわれている。実際あげられている三つの手は、駒をとったりとられたり、というチェスゲームの場面をなぞっている。しかし、そういうゲームの実戦心理にかなうように駒どうしが接触する手は、この三手しかないのだ。と、いうのは、他の手はすべて、別の意図によって動かされているからだ。その別の意図がおおいかくされているために、キャロルがどんなふうに弁明しようと、「これをチェスとして見る限り、まともな目的をもった指し手などほとんど一つもない」とか、「双方が無頓着きわまるゲームをやっているのは事実」という楽しい見方がでてきてしまう。

もうすこしこまかくいってみると、キャロルは、チェスというゲームで使用される駒それぞれの定められた動き、というルールを守って、駒を動かして手順をしめしている。その場合、その限りで「正しいチェスのルールに従っている」、ということができるし、そう主張している。しかしその手順をみて、読者はへんだ(ルールにのっとっていない)、と直感的に感じる。その場合は、読者がルールという言葉を別の意味で理解しているからだ。つまり、そもそも二人の競技者が、相手の王を先に詰めるのを競うのがチェスゲームの目的であり、それに伴うプレーヤーの戦略的な心理も含めて、暗黙のルールのように理解しているからだ。なぜかといえば、そう考えないと、ゲーム自体が成立しない(^^)。お互いに相手の王を詰ませるという最終目的にむかって、そのために少しでも有利になるようにことを運ぼうという意図で駒を動かさずに、好きな駒をかってに動かしていたら、もしその駒の動き自体はルールに従っていても、そういうものは、ふつうゲームと呼ばない。しかし考えてみると、この暗黙のプレイヤー心理は、きめられたルールではない。どの手を選ばなければならない、という規則はないからだ。そういう意味でキャロルのいい分は、チェスの指し方=語法というのものがあるとしたら、文法的には正しいと強調したうえで、用例として正しい三手だけをとりあげて、用法としてもすべてが正しいと錯覚させるような書き方をしているのだった。

ところで、このまえがきの棋譜の手順のはらむ戦略的にみたおかしさについては、みてきたようにいろいろな言及がなされているのだが、そこでうまれたナンセンスさという効果はむしろつけたしのように、あとから生じたもののように思われる。というのは、実際に駒をならべてみてわかることで、駒の最初の配置と、これらの手順は、基本的に、アリスの物語を成就させることと、完璧なチェックメイトという最終手の指される局面をめざして周到につくられているからだ。その意味でいえば、すべてまともで、「無頓着きわまる」ような手はひとつもさされていない。

指し手が「無頓着きわまる」ように思えるのは、前述したように、暗黙のプレーヤー心理、というものを前提としているからだ。たしかにそういう見地からすれば、相手の王にはやばやと即詰がかかるのを見のがしたり、王手がかかっている局面を双方が見過ごしたりというのは、まったく理にかなっていない。しかし、駒が別の目的で動かされているとしたら、、。と、いうまえに、そもそもこの棋譜をさしているのは、誰と誰なのか、ということを考えてみるといいと思う。赤と白のプレーヤーが交互に指しすすめる、というふうに、みかけはなっているが、この大原則は守られていない。それは「白が連続八手を含め十三手も打つのに、赤は三手しか打っていない(高田宏訳『鏡の国のアリス』(東京書籍)のガードナー注への訳者注)」ということではなく(それだけでもまともなゲームとはみなせないともいえるかもしれないが)、それ以前に、この棋譜そのものが、白のポーンをもったアリスと、彼女以外の誰か(そのひとは、赤、白両方の駒を担当している)が、ふたりで指しすすめているという体裁をとっている、ということである。実は、このふたりのプレイヤーのむきあい方については、物語本文の冒頭ちかくで、作者によって明快に示唆されている。

「つい昨日だって、アリスは姉さんとさんざっぱら議論したばかり-----ってのは、アリスが、「ねえ、王さま女王さまたちのまねっこしない?といいだしたからさ。姉さんはとても几帳面なもので、たちだなんて、二人しかいないのにどうしてそんなことできる、っていいはるし、アリスもついに根負けしちゃって、「いいわ、じゃあ姉さま、そのうちの一人分やってくれれば、あとぜんぶ、あたしが引き受けるから」ってこたえてさ。」(矢川澄子訳)

これは、物語の中でアリスがまだ鏡の国に行くまえの「現実」におきたこととしていわれている。アリスの姉がひとつの駒だけを受け持ち、ほかの全部の駒の動きをアリスが引き受けて、二人でチェスの王さま、王女さまたちのまねっこ遊びをしようと、アリスが姉に提案した、というのだが、鏡の中の世界では、アリスはここでいわれている姉の立場にそっくり成り替わって(鏡のように立場を反転させて、といってもいい)、このまねっこ遊びをすることになる。

そんなふうに理解すれば、棋譜のなかでなにが起きているか、ということが、別の角度からみえてくるように思える。つまり、くりかえしになるが、まえがきにある棋譜は、白のポーンをもつアリスと、もうひとりの赤白両方の駒をもつプレーヤーとの合作を記したものであり、このふたりは、正式なチェスのゲームをしている、ともいえない。白のポーンをもつアリスは、ひたすら、駒を前進させるだけで、もうひとりのプレーヤーは、赤と白両方の駒を操作して、その途中で生じる赤白双方の勝利のチャンスや危機やらを無視して、ひたすら、アリスの道中につきあいながら、アリスのポーンが女王となって、赤のキングにチェクメイトをかける(アリスにみかけの勝利を得させる)、という最終局面をつくりあげるのに邁進している。この棋譜を周到にコントロールしているのは、アリスではないプレーヤーのほうである。そのひとにとっては、アリスのためにひとつの局面を提示してあげた時点で、彼女が一手目をさしたときから、すでに結末はきまっているのだ。

この棋譜は、どんなふうにつくられているのだろうか。アリスの移動する道筋はきまっていて、dの列を、d4,d5,d6,d7,d8と移動していく。それにたいしてもうひとりのプレイヤーの操る駒は、大別すると、みっつの性格の動きをしていることがわかる。ひとつの動きは、アリスの遭遇する物語に関わるもので、これは、アリスの移動するさきのマスに隣接するマスに駒を移動することによって実現される(隣接することでアリスとの会話が発生する)。白のクィーンの、c-4,c-5への動き、赤のナイト、白のナイトのe-7への動きは、この物語のなかでの出来事を語るための動きであるといっていい。もうひとつの動きは、アリスがd-8のマスに到達してクィーンになったとき、その左右を囲む形をつくるための赤白のクィーンの動きで、白のクィーンのc-5のマスからf-8を迂回してc-8に至る二手、赤のクィーンのe-2のマスからのh5を迂回してのe-8に至る二手がそうだ。みっつめの動きは、最終局面の赤のキングに対するチェックメイト(逃れられない王手)を実現させるためのもので、白のナイトの、e-7からf-5にもどる動きと、白のクィーンのa-6への動きがそれにあたる。

アリスからみられた物語は、自分が移動していった場所(マス)でであう他者との会話からなりたっている。ゲーム盤のうえでいうと、アリスが移動したマスには、必ずそのマスに隣接したマスに、あらかじめ別の駒がいるか、移動してくることによって、その駒とのやりとりが発生する、というふうになっている。物語のなかでは、あらかじめアリスが移動する予定のルートにあるマスには、双子の兄弟や、ハンプティ・ダンプティというキャラクターが住んでいることになっているが、これらは、棋譜の構想からいえば、あとからつけくわえられたものであると言っていい気がする。双子の兄弟の住むd-4では、右隣のe-4にあらかじめ眠る赤のキングがいて、左隣のc-4に白のクィーンもやってくる。d-5では、白のクィーンが羊に変身して隣のc-5に移動してくる。ハンプティ・ダンプティの住むd-6では、あらかじめ左隣のc-6に白のキングがいるし、d-7では、右隣のe-7のマスに赤のナイトや白のナイトが訪れる。d-8では、左右のマスからめでたく赤白のクィーンにはさまれることになる。つまり、もし、双子の兄弟や、ハンプティ・ダンプティが登場しなくても(あるいは別の登場人物にかえても)、アリスは移動さきのすべてのマスで、必ず隣接するマスの駒と対話することで、とぎれなく物語を演じることができるように、あらかじめ駒の配置と、駒の移動手順がつくられているのだ。

以下に説明が重複するかもしれないが、もうひとりのプレーヤーの指すそれぞれの駒の動きを追ってみよう。

c-2の位置からはじまり、h5,e8という赤のクィーンの動きは、盤面をひらがなの「く」の文字を逆にしたような動きをしている。これは、最初にc-2で隣接するアリスと会話してから、障害となっている赤のキングを動かさずに、最終的に目的地であるe-8の地点(そこで、アリスを左右からクィーンとして囲み、最後にアリスに捕獲されるために)にたどりつくための最短ルートであるといっていい。

c-4,c-5,f8,c-8,a-6という、白のクィーンの動きは一見複雑なようにみえるが、赤のクィーンと同じように最後の一手前のc-8の地点(アリスの駒が右となりにくるのを待ち受ける位置)にタイミングよくたどりつくことを目的にしている。その途中で、c-4.c-5でアリスに隣接して移動するのは、物語の展開(アリスとの対話をする)のためであり、c-5で羊になってからいっきょにf-8に移動して、目的のc-8の位置にたどりつく。これも赤のクィーンの動き同様、障害となっている白のキングを動かさずに、c-5の位置から最短の二手でc-8の目的地にたどりつくには、この動きしかありえない。最後のa-6への動きは、一見無駄な手のようにみえて、最終局面での赤の王の逃げ場所を封じるために、かかせない動きになっている。

e-7に移動して白のキングに王手をかける赤のナイトのうごきは、まったくみせかけといっていい。最初にg-8の位置にいる赤のナイトは、その気になればいつでも同じ行動がとれるはずだが、アリスのポーンがd-7にやってきたタイミングをみはからって(物語のために)指されている。そのため、アリスのポーンの隣接した位置にこのナイトが出現するのだが、この手がみせかけだというのは、このd-7の位置には最初から白のナイトがきいているので、ここに移動すれば、あっけなく捕獲されてしまうことがわかっているからだ。ゲームを有利にするために、故意に相手に自分の駒をとらせるような手を指すことを、将棋では「すて駒」をするという言い方があるが、この場合赤のナイトは、ゲームを有利にするためでなく、物語で、はでな見せ場をつくるためだけの「すて駒」を演じさせられていることになる。ここで赤のナイトは白のキングに王手をかけているが、それが白のクィーンにたいしても「取り」になっていて、いわゆる将棋でいう「両取り」になっていることも派手さを演出していて、みのがせない。

次の手で白のナイトは、当然のようにd-7に移動して赤のナイトを捕獲する。この一連の動きは物語のみせばをつくるためにだけ決定されている。興味深いのは、d-7に移動した白のナイトが、次の手で、自分のいたもとの位置f-5にもどることだ。この動きは、ゲーム心理としては理解できないが、白のクィーンのa-6への移動と同様に、最終局面で、赤のキングの逃げ場所を防ぐためにかかせない手になっている。

****

ここで行われているのは、アリスにとっては、自分の担当する歩兵(ポーン)の駒を女王にならせるために、駒を前にすすめていくだけの遊びであり、もうひとりのプレーヤーにとっては、あらかじめ自分で考え出した手順にそって、アリスの手番に合いの手をいれるように赤白どちらかの駒を盤面でうごかしていく、というプロブレム(チェスの詰め将棋)のおさらいをするようなことだ。チェスをおぼえたての七歳くらいの少女と、彼女を楽しませるために巧妙な仕掛けをほどこして、彼女のチェス遊びにつきあっている、もうひとりの人物、そんな情景を思い描いてみよう。

もっとも、ここで、チェスをおぼえたての七歳くらいの少女、というのは、物語本文の設定からすると、ちょっとそぐわないかもしれない。というのは、物語の出だしには、こうした記述があるからだ。

「キティ、あんた、チェスできる? なによ、わらわないで。まじめにきいてるんだから。だって、さっき二人でやってたとき、あんた、いかにもわかったような顔してたじゃない。あたしが<王手!>っていったら、のどゴロゴロいわせたりしてさ。そうよ、あれ、うまい詰めだったんだから、キティ。あたしもう一息で勝つとこだったのに、あのにくらしいナイトがのそのそわりこんできちゃてさ。、、、」(矢川澄子訳)

物語の中ではアリスは、チェスのルールを、他人とゲームができる程度には知っていることになっている。この個所は、チェスゲームをしていて、相手の王にチェックをかけて、もうひといきで勝つところだったのに、敵のナイトにはばまれて、まけてしまった、というくやしい思いをした少女アリスが、夢の世界のなかでも、同じようなチェスの世界に入り込んで、もうひといきで「女王」になれるところで、敵のナイトにかけられる王手に驚かされることの、たのしい伏線になっている。それはともかく、「あれ、うまい詰めだったんだから」というところなど、アリスはチェスのゲームにある程度習熟しているようすがうかがえる(猫にむかって自慢しているところが、ちょっと怪しいけれど(^^;)。けれど、ここでいいたいのは、物語のなかのアリスのことでなく、棋譜の中なかから浮かびあがってくる情景であり、いわば、棋譜をうんだ作者の心の原風景に登場するような、まだチェスをおぼえたてのアリスのことだ。

少女アリスは、チェスのルールを教えてもらったばかりで、おもしろくてしかたがない。彼女のそばにはチェスのルールをよくしっている人がいる(その人は、彼女にチェスのルールを教えた人かもしれない)。アリスは、ポーン(歩兵)の駒の動かし方と、ポーンが敵陣の最終ラインにたどりつければ、自分のポーンが別の(キング以外の)好きな駒に変化できる(駒が女王になれる)、というルールを教えてもらったばかりで、それを実際に盤上でやってみたくてしかたがないので、その人にチェスで遊びたいとせがむ。そこで、そのひとは、あらかじめアリスがよろこびそうな局面をつくって、二人でゲームをはじめる。

アリスの駒は、チェスゲームで最初にポーンが置かれる位置からスタートして、アリスは自分の手番になると、前にひとマスずつ駒をすすめるだけだ(ルールにのっとって最初だけはふたマス)。彼女が、ちゃんと相手と対等にチェスゲームをプレイしている気になるように、その人は自分の手番になると、なにかひとつ駒を動かしている。相手が動かした駒が白なのか赤なのか、ということに、アリスは関心がない。というより、まだルールを覚えたてなので、相手の動きをみている余裕がないし、みても駒の動きの意味もよくわからないので、ひたすら自分の駒を前に動かすのに熱中している。彼女にとっては、相手と交互に自分の駒を指しすすめて、相手に邪魔されることなく、無事にポーンが最終ラインにいきついて女王になる、ということだけがこの遊びの目的なのだ。相手のひとは、そういうアリスの気持ちをすべてくみとったうえで対応をしているのだが、そのひとは、この駒の進行の途中に、アリスのために(アリスが遊んでいて喜ぶであろう)四つの見せ場を用意している(この四つの見せ場は、作者序文の中の「白の王に対する六手目の「王手」、赤の騎士に対する七手目の捕獲、それに赤の王に対する大詰めでの「王手」」に、ほぼ対応している)。

ひとつは、赤のナイトが白のキングにチェック(王手)をかけるシーン(六手目)だ。このときアリスは驚く。もうひといきで、というのは、次の手番で、最終列にたどりついて、女王になれると思ったら、突然自分の右隣に敵方の赤のナイトが現れたのだ。それに、なんといっても、王手だというので、自分(白)の側のキングがあぶないようだ。アリスはまだ他の駒の動かし方がよくわからないので、どうさせばいいのか、悩んで手をとめてしまう。そして、そのときだけ、アリスの手番になりかわって、そのひとが、手助けする(七手目)。そばに控えていた白のナイトで、赤のナイトをとってあげるのだ(実際、棋譜の中で、このときだけ、アリスの手番のときに相手側が指しているというふうに書かれているのは、アリスの茫然自失ぶりを表していて、心憎い演出だといえると思う)。このイベントは、わかりにくいナイトの動きの面白さをアリスに印象づけるとともに、危機が安堵にかわるゲームの面白さを印象づけたであろうことが想像できそうな気がする。

もうひとつの見せ場は、アリスのポーンの駒が敵陣の最終列にたどりついて、めでたくクィーンになったときの直後だ。相手は赤のクィーンをアリスの駒の右横にすすめる(八手目)。駒をならべるとわかるが、このとき、アリスの駒の左にはすでに白のクィーンがいるので、ちょうどアリスのポーンの駒は赤白のクィーンに挟まれてサンドイッチ状態になる。この、自分のポーンの両側にクィーンが並ぶという、計算されたにぎやかな駒の配置(視覚的に、いかにも「入城」した様子を思わせる)も幼いアリスの目を楽しませたにちがいないと思う。

自分のポーンがクィーンになれて喜んでいるアリスに、そのひとは、「駒の動かしかたのルールを思いだしてごらん。君の駒はクィーンになったんだから、横にも動けるようになったんだよ。」と、そっとヒントをあたえる。そこでアリスは、はたと考える。とすると、もしかして、この隣にいる赤のクィーンをとることができるのかな。。。こうして最終目的は達成される(十一手目)。「よくみてごらん、赤のキングは、君のクィーンにチェックメイトされて、どこにも逃げられない。。。」

こういうチェス遊びに興じた楽しげなひとときを、実際に作者とアリスのモデルになった幼いアリス・リドゥルが過ごしたのかどうかはわからない。ただ、ここで想像してみたことに近いことは、「アリス・リドゥルの回想によると、リドゥル姉妹が夢中になってチェスの仕方を教えてもらっていた折りにキャロルが話した物語があって、これをベースに話はできていたのである。」(『鏡の国のアリス』(東京書籍)のマーチン・ガードナーの注)という記述からかすかにうかがえる気がする。また、キャロルは、十一人兄弟(姉二人、弟三人、妹五人)の長男として生まれ育ったので、年下の子にチェスを教えるという機会は何度となくあっただろうし、「駒が杭状になっていて穴にさしこむようになっている旅行者用のチェス」の考案者でもあった(マーチン・ガードナー注による)というほどのチェス好きだったことも知られている。

そう思ってみると、この棋譜で、アリスは、いかにも七歳半という年齢のチェスを覚えたての少女らしく、いわれたままに、ふるまっている。とつぜん王手をかけられて、手がとまってしまうところなど、実際に起きたことのように再現されているように思う。もしこれがアリス・リドゥルが七歳頃の子供時代に起きたことだとしたら、この手順にひめられた本当の意味をたぶん彼女はしるよしもなく、自分のポーンが無事に女王になれて、ゲームにもいつのまにか勝っていた、という魔法にかかったようなチェス遊びの楽しい思い出だけがのこっていたはずだ。けれど、この『鏡の国のアリス』が発表されたのは、1871年のことで、実際にアリスが七歳だった1859年からは12年の歳月がながれている。この作品につけられた棋譜は、そのチェス遊びのしかけ(どんなふうにキャロルがアリスを楽しませたのか)を彼女に始めてうちあけるものとなっているように思う。

***

付記)

ルイス・キャロルの『不思議の国のアリス』、『鏡の国のアリス』につけられた、ジョン・テニエルの挿画に登場するさまざまなキャラクターたちをかたどったフィギアを使って、挿画の情景シーンを合成画像で再現してみる、という遊びを思い立った。そのときの必要にかられて、久しぶりにふたつの物語本文を再読したのだが、『鏡の国のアリス』冒頭に示されている「作者序文」やチェスの図版と棋譜解説を読んでいて、書いてみたくなったのが、この文章である。

チェスゲームのプレイヤーの心理というのは、ルールに基づいた戦略的なかけひき、というところがある。相手の次の手を予想して、その手の効果をうわまわる手を探す、「読み」が要求される。物語の最初のほうで赤の女王がいうように、このゲームの世界では、ある駒を動かさない(移動させない)ことにも、読み(想像上の駒の移動)が必要となるし、動かすためには、さらなる「読み」(想像上の駒の移動)が必要となる。「名無しの森」のように、ゲームに没頭するかぎり、自分が誰であるか、相手が誰であるかという競技者の固有名は忘れてかまわないし、ハンプティ・ダンプティのいうように、ゲームの世界で記憶すべき駒の名前は、すべて、その働き(機能)と結びついている。こうした、チェスのゲームに没頭しているプレイヤーの心理世界では当然のことが、アリスにむかって謎めかして語られているのかもしれない、と想像してみるのも楽しい。そんなふうに読んでみると、以下のような白の女王の言葉も、ゲーム心理につきものの「読み」のことを言っているようで、背後からチェス好きだったというキャロルの、楽しげな笑い声がきこえてきるような気もするのだった。

「後ずさりの生き方をしているせいなのよ」女王さまはしんせつに、「はじめはたいてい、すこし目がまわるものよ」

「後ずさりの生き方!」アリスはあいた口がふさがらない。「そんなの、きいたこともない」

「----でもずいぶん得な点もあるのよ。記憶が前後両方にはたらくの」

「あたしの記憶は一方にしかはたらかないわ」とアリス。「まだ起こらないことを思いだすことなんてできません」

「過去のことしか思い出せないなんて、なさけない記憶力ですよ。」(矢川澄子訳p88)

(「後ずさりの生き方」というのは、たえず未来に想定した局面を思いうかべながら、その実現にむけて駒を移動させていく、という、プレイヤーの心理をよく現していると思うし、そうやって移動させられていく駒の心理((^^;)もよく現しているように思える)

参照・矢川澄子訳『鏡の国のアリス』(新潮社)

北村太郎訳『鏡の国のアリス』(王国社)

高田宏訳『鏡の国のアリス』(東京書籍)

毛利可信『英語の背景を読む』(大修館書店)