南川優子詩集『テートモダンの一年』ノート

「わたしはきっと独り身に里帰りできる。」

(詩集『レインコートになりなさい』所収「家という名の家」より)

1

詩集『テートモダンの一年』は十編の作品からなる詩集で、それぞれの作品が、2006年の年末から2008年の1月にかけてのほぼ一年間のあいだに、ロンドンのサウスバンク地区にある国立の近代美術館「テートモダン」に展示されている美術作品(多くは絵画作品)から受けた印象を基に書かれたことが、「ふだん立ち止まって見ているだけの美術品を、観覧客が横を通る中、ノートを手に細かい点に目を凝らし、メモを取っていく作業はたのしいものでありました。」(前書きより)という言葉とともに、本書のまえがきで解説されている。

それぞれの詩作品が、どんな美術作品から印象を受けたのかということについては、美術作品のタイトルと制作者の略歴が、それぞれの詩の冒頭の前ページで紹介されている。また前書きでは、このうち七作品の写真画像がみることのできるネットのテートギャラリーのサイトへのリンクアドレスも記されているので、ネットにアクセスできる環境にいる詩集の読者は、個々の詩の創作にきっかけをあたえた美術作品の写真をたしかめながら、収録詩を読むことができる。こういうパソコンが普及した時代ならではの愉しい趣向がこらされているところに、この詩集のひとつの特徴があるといっていいと思う。

ある美術作品から受けた印象をもとに詩をかくこと。そういう試み自体は、よく目にするところだといっていいかもしれない。著者自身も前詩集『レインコートになりなさい』のなかで、それぞれ美術品の作者名とタイトルをあげて、「〜をみながら」と副題をつけた、「ホームパーティ」「宙の果実」「勝利」という三作品を発表されている。そういう意味では、この詩集『テートモダンの一年』は、これらの作品創作の試みの延長にあるといってもいいようなきがするが、三十編の作品を収録した詩集の中ほどにひっそりとおかれていたこれらの三作品では、ややもすると、「〜をみながら」という副題の部分はみすごされがちだったかもしれない。詩集『テートモダンの一年』では、それぞれの作品の前に一ページをさいて美術品のタイトル、作者名とその略歴をかかげることで、この関連を強く印象づけることが配慮されている。

この詩集に収録されている個々の作品の多くには独立したファンタジーのような味わいがある。夢の記述に似ているといってもいいかもしれないが、言葉はある水準で整えられていて、そこで描写されていることは、とても奇妙な世界で生起する不思議な出来事なのだが、奔放な夢のイメージの断片を起伏のあるストーリーにまとめあげたような破綻のない印象をうける。作品に象徴的な意味をこめる、というようなみぶりはほとんどの作品であえて排除されていて、言葉は細部の情景の印象をきわだたせるために選ばれているように思える。こうしたことは、読者に読むことにともなう純度のたかい愉楽を与える。作品の中で今起きようとしていることに、目をこらすこと自体であるような愉楽を。

アイロン

浮きたいと思うと

身が重く 熱くなり

ますます沈んでしまうのであった

朝のニュースが終わると

ちぢれた布の上に

うつぶせになる

今日は ワイシャツ

ずっとこうして 動かずにいれば

焼き跡を残すこともできるが

尾から電気を 流し込まれると

前に進むしかなく

青い縦じまを 黙ってたどる

袖口を一周してから

肩に向かって徐行する間

体の下で 空気が潰れ

脇の下の湿った縫い目が

じゅつといううめきを最後に

口をつぐむ

浮いたかと思うと

まっぷたつに割れる胸に

ふたたび着地

聴診器のように あてどなく滑る

ワイシャツは 身をひるがえし

うつぶせになるけれど

広い背中に どこから入っていいのか わからず

どう、と馬乗りになって

横揺れに身もだえすると

青い縦じまは ハープの弦のように 切れ

この鉄の体は 落下する

じっと

カーペットにぶつかる瞬間を

待っていたら

この部屋に底はなく

静かな闇に 沈み続けるだけだった

縦じまが はじめる音色だけが

遠くでぶつぶつ聞こえる

ワイシャツは 勝利のマラソンランナーのように

手をあげて

この身が沈むのと 同じ速さで

浮いていった

この作品のなかで、なにが起きているのだろうか。ワイシャツにアイロンをかけるときの所作が描かれているといっていいが、冒頭からしてちょっと可笑しい。「浮きたいと思うと/身が重く 熱くなり/ますます沈んでしまう」のは誰なのか。「朝のニュースが終わると/ちぢれた布の上に/うつぶせになる」というのだから、それは明示されてはいないが、書き手の分身でもあるような「私」のことかと思うと、「ずっとこうして 動かずにいれば/焼き跡を残すこともできるが/尾から電気を 流し込まれると/前に進むしかなく」とあって、擬人化されたアイロンが語っているようにも思える。この二重化された語る主体の微妙な転換が、この作品のひとつの魅力的な特徴になっている。このアイロンは人に操られているのに(はずなのに)、あたかもアイロンサイズに縮小された人格が自分の意志で動いているかのように語る。ワイシャツもまた「じゅつといううめき」をあげたり、「身をひるがえし/うつぶせになる」などして、生き物のようだ。袖口から肩、脇の下、胸、裏返して背中とたどって作業が終わり、アイロンはなぜか(作業台のうえから)落下する。しかし「じっと/カーペットにぶつかる瞬間を/待っていたら/この部屋に底はなく/静かな闇に 沈み続けるだけだった」逆に「ワイシャツは 勝利のマラソンランナーのように/手をあげて/この身が沈むのと 同じ速さで/浮いていった」という語り手の述懐で作品はとじられている。ワイシャツにアイロンをかけるというありふれた日常の所作が、アイロンの視点から描かれることで、シュールな味わいのものとなり、最後にはこれまで部屋だと思っていた場所が、どこともしれぬ夢のなかの無限空間のように変貌してしまう。

この作品のもうひとつの魅力は、ワイシャツにアイロンがけをしたときだれでも覚えそうな感覚が、的確に表現されているところにあるように思う。アイロンの動きは小さなミニチュアの乗り物のように、ワイシャツの各部位を「一周」したり「徐行」したり「着地」しているようにみえないこともないし、傍でみていたら「聴診器のように」滑ったり、「横揺れにみもだえ」しているようにみえないこともない。袖をのばして浮遊するワイシャツが「勝利のマラソンランナー」のようにみえるというのも、誰にも目に浮かぶようなみたてで、思わず笑いをさそわれるところがある。

ここでこの作品のアイデアの基となった美術作品をみてみよう。

ナタリア・ゴンチャローバ「リネン」(1913)

もちろん、詩の内容はこの絵画で描かれていることをそのまま写しているわけでない。けれどにぎやかな作品の雰囲気や清潔感をそこなわずにすくいあげているといっていいかもしれないし、こんなふうにデフォルメされた「鉄の体」のアイロンなら、その身に作品のようなことが起きても不思議でないようにも思えてくる。絵画のどこか動きを誘うような半具象性は、作品のもつ非現実感と釣り合っている。青い縞のワイシャツも目をひくところだ。

2

路上

二階の窓から

自分を落として

道の白線の上に

転がす

顔をまさぐる

ひびは入っていない

肩にかけた

白いショールには

足跡がついている

月に美しく 照らされるのなら

肌の色は

どう変わってもいい

夜は

そんな人間を見逃さない

闇は 口から喉へ

押し入り

月光は

小鳥のように目をつつく

*

電信柱の影で

はさみの口をした犬が

待ちかまえている

いっそ 噛ませてしまえば

おとなしくなるだろう

犬めがけて

自分を投げつける

犬の歯は 私の胸に

刺さると

手袋のようにやわらぎ

抜ける

乳房を ショールで止血しながら

わたしは立ち上がる

道のつきあたりには 横断歩道

その向こうに

探していた町があるのだ

*

犬の

すすり泣きを聴きながら

横断歩道に

たどり着き

押しボタンを押す

車ひとつ 走らないのに

信号は

青にならない

たたづんで待つ 待ち続けていると

赤い円が

信号機からふっと

浮いて

わたしへ飛んでくる

赤い円は

わたしの頭に

刺し抜かれ

足首に落ちる

*

乳房は 犬の歯の形に

ひび割れ

モザイクのようにこぼれだす

信号は 青になっていたが

足首が

赤い輪で縛られていて

歩けない

信号の色が変わるたびに

光の円が飛んできて

わたしは 戴冠式のように

頭を差し出さなければならない

ショールで胸を 押さえても

乳房の破片が

とめどなくあふれる

探していた 向こうの町は

とうに

夜が押し流してしまっただろう

この作品では、二階の窓から自分を落として、道の白線の上に転がす、という不思議な書き方からはじまっている。しかし起きていることは、このように客体のように描かれた自分は、同時に顔をまさぐってひびのはいっていないことを確かめたり、月光に小鳥のように目をつつかれたりしている「わたし」でもあるような二重性を帯びて描かれている。これはちょっと前述した「アイロン」のアイロンと私の関係にも似ている。二連ではこの「自分」は犬めがけて投げつけられたりもするのだが、投げつけた自分はするりとこの「自分」のなかにおさまって、作品の後段では、もうぶれることはない。二階から落とされ、犬に投げ与えられ、乳房をかまれ、わたしは立ち上がって町を探して歩き出すが、やがてたどりついたなかなか青にかわらない信号機のある横断歩道のまえで、信号機の光の赤い輪で足首を縛られてたちつくして身動きがとれないまま作品は終わっている。

パウル・クレー「若い女性の冒険」(1922)

この絵画をみながら作品を読むと、いくつかの発見がある。たとえば、絵画に描かれている若い女性の姿が、装飾的な背景の図柄ととけあっていて、立っているというより地面に寝ているすがたを上からみおろしたようにもみえる、というところがあって、詩の冒頭はそういう印象からきているのかもしれないと思えるところなどだ。絵画の背景には、月や目を閉じた女性の横顔のまじかでいかにも今にも女性の目をつつきそうな鳥や、左下すみには「はさみの口をした犬」などがひそんでいるし、信号機の赤い灯の連想をさそうような丸い形もくっきり描かれていて、絵画全体の暗い色調も幻想性をおびた雰囲気も、詩の舞台である夜の世界に調和している。

この作品で、言語の表現として目をひくのは、後段の赤い光の輪が信号機からふわっと飛んできて、私の頭をちょうど輪投げの輪がポールをとらえるように刺し貫いて足下に落ちる、というイメージだろう。この不思議な身体体験の感覚の描写は、たぶん映像的にも高度なもので、絵画からは直接的に連想できないように思えるところがある。

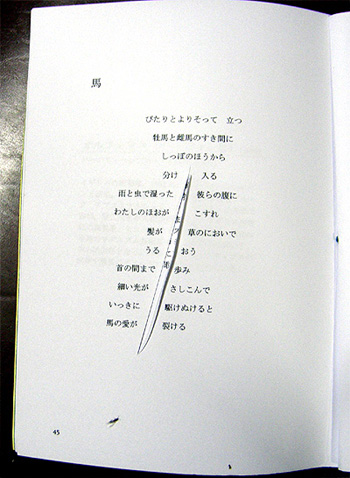

フランシス・ベーコンの「風景の中の人物」という絵画の印象からとられた「ベンチ」という詩や、ドロシア・タニングの「薔薇とその亡霊」の印象からとられた詩「テーブルクロス」、ルイーズ・ブルジョアの「赤い部屋(子供)」「蜘蛛」という作品の印象からとられた「針仕事」という詩(これは造形作品の「蜘蛛」のほうをネットでみることができる)は、ここであげた二作品と同様に、美術作品と対照すると、抽象と具象の世界が混在するような表現世界として共通するといっていいような、興味深い対応がみられる。またネットでもみることができる、ルーチョ・フォンタナの「空間の概念「待つ」」という作品は、キャンバスに縦の切れ込みを入れたシンプルな抽象画だが、その作品の印象から書かれた詩「馬」の表示されているページには、実際に縦の切れ込みが入っていて、その柔軟なアイデアに、おもわずにんまりとさせられるしくみになっている。

ルーチョ・フォンタナ「空間の概念「待つ」」(1922)

3

最後にこの詩集でとりあげてみたいのは、「分娩」という作品だ。

分娩

彼女はいつだって

身ごもったふりして

産んでいるけれど

ほんとうは自分で 身ごもっていなくて

母親がちょっと

目を離しているすきに さらってきた

赤ん坊や

裕福に育ててやると 持ちかけて

暗い町に住む夫婦から

もらいうけた赤ん坊を

口から呑んで

自分の膣から 押し出し

自分の子供だと

主張しているのだった

彼女は

男と夜を過ごして

十月十日待っている女たちを

じれったく 思っていて

自分の多産っぷりに

優越感を覚えている

最近は あまりにつめこみすぎて

下腹部が 卵形に固定し

口は ろうとのように

開いてきた

ある日 眉をひそめた

産婦人科医たちが

彼女をさらい

分娩室で 彼女の膣に

コルクで硬く 栓をしたのだった

これで 産めなくなるだろうと

胸をなでおろしていた翌朝

彼女が 腹に力を込めると

膣から

いとも かんたんに

コルクが 飛び出した

その ポンッという 勢いに

産む快感を 取り戻し

人間の子でなくてもいいのだ

ということに

気づくと

木の葉でも 小石でも

ボタンでも なんでも

拾ってきて呑んで

産んで

自分の子供だと

宣言すると

周りの女たちが

愛する男に出会ってから

子供を産んでいるのを見ては

まわりくどいと

ますます軽蔑するのだった

この作品は、この詩集のなかで、ちょっと特異な位置をしめているように思える。美術作品の印象に基づいた詩、という関連でいうと、この作品だけ、その印象から詩の表現にもたらされたものが異質の経路をたどっているように思われるからだ。さらってきた他人の子供を口から呑みこみ、膣から押し出して自分の子供だと主張している女性のイメージ、というのは、どんな美術作品の印象をきっかけにうまれたのだろうか。またそういう行為を差し止められたすえに、「彼女」が気が付いたという、別に産むのは「人間の子でなくてもいいのだ」、という、奇妙な発想はなにをいみしているのだろうか。美術作品をみてみよう。

バーバラ・ヘップワース「オルフェス(バージョン2」(1959)

この造形作品は、作品につけられたタイトルから、オルフェス(オルフェウス)の竪琴をかたどったもののように思われる。一見詩の内容との関連をたどるのは難しいように思えるが、竪琴が詩人オルフェウスの象徴だと考えると、この作品でいわれている「彼女」の分娩は、詩の創作行為そのものの比喩のように読むことができそうな気がする。そういう読みのみちすじからいうと、この「分娩」という詩の前半では、自分の実体験を言語化して作品を書くのでなく、他人の体験をわがことのように語る「彼女」が揶揄され、後半では、そういう行為を禁じられた「彼女」が、体験を語るという方法論さえすてて、何にでも題材をもとめて詩を書いて「作品」だとかってに宣言するようになったことが揶揄されているように読める。ところで、この揶揄されているという感じは、他人から子供をさらったり、自分の多産ぶりに優越感を覚えたり、ふつうの母親たちを軽蔑したり、と、なんだか身勝手で軽薄な印象を与える肉付けが「彼女」にされているからなのだが、すこし注意してよむと、木の葉や、小石や、ボタンを呑んで産んで自分の子供だと宣言する、というところが、ちょうど、他人の創作した美術品を観賞する、というあるいみ抽象的な観念の体験からインスピレーションを得て作品をうむということの喩になっていそうなことがわかる。ブラックユーモアをこめて揶揄されているのは、作者の自己像かもしれないのだ。というよりも、この作品でも、彼女と分離しているはずの「私」が、いつのまにか「彼女」になりかわり、またそこからすりぬけて「彼女」をつきはなしてみている、という二重性がよみとれるといったほうがいいのかもしれない。そしてそのことが、この作品に「彼女」が「作者」でも、モダニズム系の詩人仲間の誰かでもあるような、一種しんらつな批評性をそなえた奇妙な魅力をもたらしているといっていいような気がする。

だがもうすこしいってみると、作者の作品の多くは、この詩で戯画化されているように、木の葉や小石やボタンから構成されている、とはとてもいえそうにもない。むしろ、作品がまだ物語的な意味をのこすところへのこだわりとともに成立しているように思える。そのことは、取り上げられている美術作品の多くにもいえそうなことで、ルーチョ・フォンタナ「空間の概念「待つ」」のような、まったくの抽象画を例外とすると、まだ具象のおもかげをどこかの残しているようなモダンアートの作品が多く選ばれているような気がする。前詩集『レインコートになりなさい』の収録作品の多くからは、詩作品としてもその背景に作者の実生活上の出来事の影を読みとることができるものが多いように思えるのもまた事実なのだ。作者にとっての美術作品と詩との関連という意味でも、またそういうことを離れて詩の言葉の作品としても、とても印象に残る作品が前詩集『レインコートになりなさい』には収録されている。

プラットホームで

どなた様も到着の電車にお乗りください

どなた様も到着の電車にお乗りください

この電車に乗ればいちばん早く目的地に着く

この電車に乗らないあなたは 賢くない

この電車に乗らなかったわたしは 賢くなかった

ひとりで絵を見にいくのだから

待ち合わせの時間はない

あの絵の田園は永遠に真昼なのだから

わたしの街に雲がかぶさっても リンゴの実は眠らない

雨よけの屋根のうえからデパートが見ている

真空のプラットホームに女の体

視線の先にてんとう虫ひとつ

デパートの目とてんとう虫を女の視線が結ぶと

太陽がそのうえをつなわたりする

太陽は空をひきつれてくる

雲すべる

窓ころげる

電線はしゃぐ

結ばれた視線に

雲しがみつき

窓くっつき

電線身を寄せ

デパートと視線とてんとう虫と太陽が

女の体のまわりで遠心運動をくりかえす

去れない

書くことを書きつくしてしまったけれど

書いたことから去れなくなるときのように

明日を生きるためのなにかを考えない時間が

わたしには多すぎるのか

明日ってほんとうにあるんだろうか

白線を丸めてポケットに隠し

アスファルトをたたんで胸にしまおうとするが

まっ先に到着したい人々がふたたびわいてきて

やがて広げられてしまう

まっ先に到着したい人々にからまって

電車に押し込められる

わたしの宛先は終点

イチョウの葉にまぎれるキリンを今

思い出した

この作品がいつごろ書かれたのかわからない。詩集『レインコートになりなさい』は2004年に出版されていて、『テートモダンの一年』の著者略歴欄には、「2001年よりイギリス、ハートフォードシャー州在住」とあるから、すでに作者がイギリスで暮らされているときに書かれた作品なのだろうか。詩からは描かれているプラットホームの情景がどこの国のものであるかわからないが、ひとりで絵を見に行くという行為を、対象化しているという意味で、後年『テートモダンの一年』の詩を書くために美術館に通うことになる著者の姿を、この詩の延長上にそっと重ねてみたいような思いに誘われるところがある。作品の中間部のモダニズム詩の影響を思わせるようなイメージの展開があざやかで、プラットホームからみえる景観がいつのまにかデパートと太陽とテントウ虫が等価であるような絵画の中の世界のように変貌している。この部分のイメージはもしかすると、特定の絵画の印象から得られたものかもしれない。雲すべる、窓ころげる、電線はしゃぐ。。作品の後段ではそんな愉しげに弾むような情景をみていた「わたし」の意識が、すっと現実にたちもどるように、内省が語られている。ここでは、たぶん詩を書くことや、絵画をみることが、「明日を生きるためのなにかを考えない時間」と、正確にとらえられているのに、注意をうながされる。しかし「明日を生きるためのなにか」としての時間は、「この電車に乗ればいちばん早く目的地に着く」という時間感覚の流れそのもののうちにあるような時間であり、その流れにのれない「賢くない」わたしこそ、わたしの自己確認の起点であったはずだ。この矛盾は解決されることがない。作者は「イチョウの葉にまぎれるキリン」という鮮やかな比喩で、苦しげな自己イメージをすくいあげているように思える。

「テートモダンの絵」

南川さんの制作された、詩集収録作品に関連する絵画画像へのリンクページです。

ここに転載していない何点かの作品画像がみられます。

南川優子『テートモダンの一年』(2008年3月24日発行・私家版)