架け橋の動物──構築された架空の場

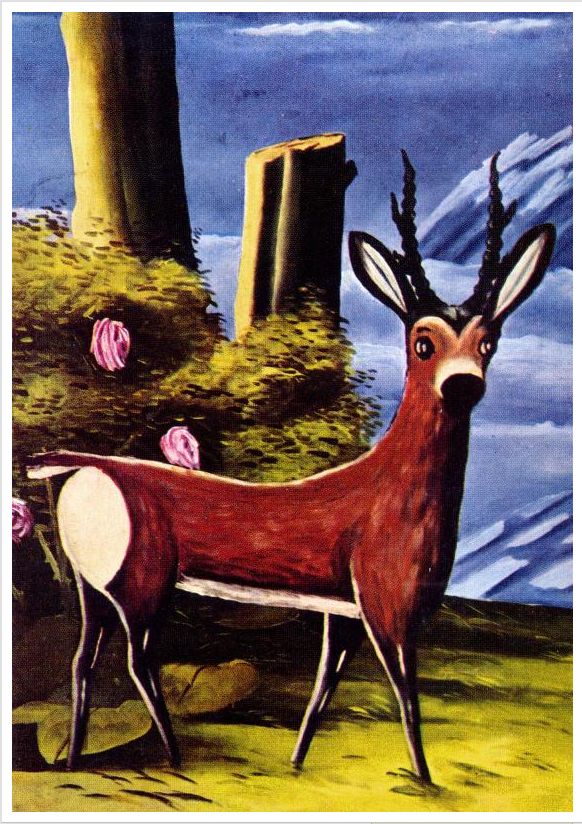

写真:ニコ・ピロスマニ《座る黄ライオン》《キリン》《小鹿のいる風景》

「青春のロシア・アヴァンギャルド展」(〇九年春まで巡回中)で、グルジアの画家ニコ・ピロスマニ(一八六二―一九一八)を知った。独学と放浪の画家。縮尺や遠近法を無視した動きのない筆致(それはアンリ・ルソーのように内奥から投影される視線の自在な表現だ)は、プリミティヴ派と称されるが、画壇とはほぼ無縁の人だった。特に彼の動物を描いた作品に惹かれる。つぶらな瞳の《雌鹿》、威嚇と愛情を込めた《小熊を連れた母白熊》、静かな叫びを秘めた無言の《キリン》。だれもいない農村にいるニワトリたち。彼の絵は黒が多用されている。それは太古からの闇を湛えているようだ。彼の絵は淋しいような悲しみだ。《野兎を捕らえた鷲》《熊狩り》など、彼らの死を描いた作品も多い。生と死の両面を眺めている、そうしたことも画から滲んでいるのかもしれない。[ピロスマニの描いたライオン、鹿、キリンは、実を言うと彼自身の自画像であり、(略)動物を現実の自然界から切り離し、(略)動物と人間が同じ位相に生きる架空の世界を作品中に築き上げたと言いうるのである]。その世界は彼自身が漂泊者であること、[都市でも農村でもない、都市の外延の行楽の場という宙吊りの場所]を好んで描いたことにも通じる。[時間・空間・物語性の支配から自らを解き放って、彼のみに可能な精神の力学を構築し、その力学に基づいて世界を彼の精神の深淵に再構築しえたのであった。それ故、今日ピロスマニを語ることは、我々の精神の座標軸を、一度放擲して、この世ならぬものとの対話を通じて再構築することを意味する]。闇と明るさの出会う、構築の共有としての淋しい動物が悲しい([ ]内は文遊社『ニコ・ピロスマニ』山口昌男)。

眞神博『修室』(ダニエル社)は、来原貴美の表紙絵の淋しいような女性の表情(それはピロスマニの構築と通じる)と、抜けるような空の青さが目にしみる。何か詩のことばが空にあふれているようだ。私たちは『修室』を開くことによって、空のことばを受け取ってゆく…。「川の流れは/川辺をジョギングする人の神経によって貶められている」(「とりかえしがつかない」)の抉るような洞察と痛みを知ったことばが、自然と人々のありかたをたぐりよせ、再構築し、差し出してくる。「激しい開花」(「春には誰かがいない」)では、厳しさと静謐さを湛えた自然との関係の中にある私たちを照らし出す。空のことばは自然と対峙しつつ共鳴していると、私たちに聞こえてくる。「夏の夜に咲く新しい紫陽花の花」の紫陽花と蝉の愛にも似た関係と、「私」という人間の関わり、その接点と裂け目を、悲しげに真摯に拡げる様にも、ピロスマニの動物が重なる。「およそ五十本の痩せた木木が立つ/雑木林がある/私の友達かも知れない」(「雑木林のフーガ」)という場所、「おまえは誰のカラスだ」のカラスを通して死と生が、私たちに明確かつ一瞬にして抜けてゆく構築が。又、ピロスマニは看板描きなどをして日銭を稼いだ。「絵具を買うお金だけ下さい」、それは彼の存在をたちあげる全てだ。「そこに言葉を一つだけ持って行くとしたら/「水」という言葉を持って行こう/もし何も持って行けないとしたら/自分の事をどうやって説明しよう」(「言葉の素肌(惜別)」)。空から構築が愛しく響いている。

小島きみ子『((天使の羽はこぼれてくる))』と評論集『Essay・光の帯』(ともにエウメニデス社)は、詩と評論が密接に、互いに惹かれあい、求めあう。まるでアンドロギュノスが分かれてしまった故の悲鳴のようにことばをつむぐ。“光の帯”たちに、“天子の羽”がちらめく、幾重にも紡がれたタペストリー。二つの題名からして詩と評論からなる壮大な合唱を奏でている。ここでは特に詩を。「恐らくは誰のものでもない架空の幼年時代の夢…。」(『Ą((そよぐ草の畸形な声の眼よ』)では、どこでもあってどこでもない場所、故郷のように記憶のように私たちに遍在する場所、幻影でもあり、現実でもある場所で、ことばが生をつむいでいるのだと、まざまざとした凝縮、他者との接点となって(例えば“架空の幼年時代”とはバシュラールのことばだ)やってくる。「森の…土の上に空の悲鳴としてあったもの…」の痛みを、太古からの流れとして伝えながら。「…「私は風であり豹なのだ」…」(立原道造)、「おおM.Fの「言語の網の目ですね」」(ミシェル・フーコー)、彼らが出会う場所は、動物と他者が、自然と私たちが繋がりを求めて出会う場所だ。「˘((mama))」では、そこに生の連鎖と断絶、死と生の密接した在り方が濃厚に関わってくる。「あなたから生まれてしまったわたしであったのか。/あなたを産んでしまったわたしであったのか」。愛に満ちた生、生に満ちた死が、先の“架空の幼年時代の夢”、あるいはピロスマニの“架空の世界”の構築とも連関して語りかけてくる。折口信夫、ラヴジョイらとの共有、他者との散文を折りこみながら。これは『Essay・光の帯』とだけではない、壮大な競演の場なのだ。

池井昌樹『眠れる旅人』(思潮社)は、ピロスマニと類似を指摘されるアンリ・ルソーの《眠れるボヘミア女》が扉絵となっている。後記で、「私の中の眠れる旅人が幾夜かを眠れぬ旅人であった」「旅人の吐かされた四十二塊の泥」とあり、ルソーの、身体は地上に、日常にありつつ、魂だけが異国に旅する、その上で構築された世界が、ここでは日々のなか砂漠に横たわり、「私の中の眠れる旅人」として旅をすることと重なり合う。日々に異郷が触れ合って。「故園黄昏」の、魚に混じった「親指ほどの人形」が「幻想とばかりも言えまい」と言うとき、現実と幻想が交錯しあい、目覚めた夢を旅する。又、ひらがなの詩が多いのだが、例えば「ちりしにくるみ」(「あぶらかだぶら」)、「カニだって/いのちはおしい/だれだって/おいしいもんか」(「蟹」)、「わたしにみとれるめがあって」(「さくら」)、ひらがなの目新しさが、ことばのもつ本来の性質を垣間見せてくれるような新鮮さをひきだしていた。私たちはこんな風に眠るのだ。《眠れるボヘミア女》に描かれた獅子も又、ピロスマニの構築を夢うつつに誘っている。

有松裕子『エデン』(書肆山田)は、まず「楽園はほんとうにあるのか」(「一日」)と、今の時代にナイフのように切り付けてくる。それは「この世にひとつとして同じものの無いことが/互いの支配を阻むなら/いっそ同じになってしまえばいいと夢見ていたあわせ鏡」(「臨界」)でもあり、「こんなところにさがしものはないのです/わたしがさがされてしまうのです」(「這い上がる水」)と、永遠のように求める場所でもある。執拗な構築が痛ましい。「お尻の肉が垂れてできた溝に指を入れて/夜ごと その深さを測る」(「夜の生活」)。「永遠の無い場所で 永遠でない/わたしたちは受け容れてゆける」(「プロセス」)、構築された『エデン』は私たちの望みなのだ。

岡島弘子『野川』(思潮社)は、現実に東京国分寺から調布を流れる川で、栞には「野川と私」として、長年の詩人との関わりが書かれている。「野の湧き水と水辺の生き物と私のいのちが野川で融合する」、そのことを一滴と一滴が重なり一滴になる、故に「一+一=一」とあるが、この水は「水音」(「寄り道」)、「記憶の川」(「裸木のように」)、「はだかの水」(「青い服 金の服」)たちも融合して、いわば詩の“一”の水を構築する。それは野川であり、血流や羊水、忘却の川の滴でもある。水のことばが聞こえてくる。「いくすじもの河が 水のひもとなって/地球をめぐり」(「まつわる水」)、「世界も/海にだかれたひとつのからだなのだと気づく」(「ひとつのからだ」)、水は、私たちが一滴であり、私たちを一滴がつなぐと、痛みをこめて流れる。それは世界に滲んで構築された“一”だ。

中本道代『花と死王』(思潮社)は、章タイトル「辺縁で」の下に小さく息づく「重要なことは辺縁で起きる」ということば、この[宙吊りの場所]にまず頷かされる。「原初の孤独な太陽のため/一様に/睫毛の翳に黒い光を溜めて」いる、孤独と翳の出会う場所、「めぐりあうことの/幸福と不幸にうなだれる」(「辺縁で」)、生と死が交錯する、架け橋としての辺縁となる。「無人の国」(「残りの声」)であり、「恐れと願いが未知の花を開かせています」(「水の包み」)、絶望と希望に満ちた場所。ここにピロスマニの動物のような“死王”が存在する。両義性を秘めた存在として、構築された場をほとんど担って。「死王よ/雪が約束されている」(「交錯」)。彼はそこここに潜んでいる。「海と家の境界はあいまいで/海が家へと逆流することも/人が海へと引き込まれることもありそうな暗いバルコニーだった」(「夢の家」)、「蜃気楼が眩み/国であったことのない土地が/横たわる」(「水晶地方」)、こうした場所が、辺縁として、故郷めいて、私たちに語りかけてくる。誕生と死滅に引き裂かれる瞬間の構築として。「青白い太陽は死王の精嚢ではないだろうか。/幾多の夢が見たことのない生物として波に押し上げられてくる。」(「新世界へ 風の脈拍」)構築は、矛盾に満ちた私たちの生き死に架け橋をする。「さびしく廃れている」場所が、同時に「幻の中で浮き上がる(華麗な)生の喜びの源である。」(「南の都市」)のだから。辺縁はここにある遠い新世界なのだ。

長田典子『翅音』(砂子屋書房)では、初めに「蝉の死骸があった」(「針都」)とあり、小さきものへの視線の確かさにまず驚かされる。生き物たちの構築。「飛べ/飛び立つナイフだ/夏の/厚い布を/不可聴の高音を上げながら/白く/引き裂いていく」(「針都」)、小さきものが空を引き裂きつつ、そこを通して豊かに真摯に世界を見つめる、あるいは小ささと大きさが自在に往還している。又「すがた」では、「剥かれた「巨峰」の皮のよう」な破片が出てくる、詩人自らの体の不調と、「パラシュート降下する兵士たち」が、螺旋状に絡み合い、「わたしの内臓のつくり」と幼児の頃に見た屠殺された鶏の内臓が「ほとんど同じである」と確認することで、光と影をさらけ出していた。痛みをとおして分かち合うこと。ピロスマニの動物が流す血が、構築を架け橋とするように。「『(ルワンダ……難民キャンプ……フツ族……ツチ族)/宇宙の内側ではこの世のものとも思えない痛みが生じては繰り返され…わたしは痛みであると…命名されたかった』」(『瘤』)、痛みを通じて世界に触れること。「くずおれた屍体の/宙高く/赤い花は/永遠に/揺れ続ける」(「赤い花」)。構築された架空の場所が、私たちに滲んでくる。小さな翅音の声を聞く、その時、頷く世界がある。「コレハ 羽根デス/ドコニデモ/行ケマス」(「羽根」)。架空の橋がそれでも同じ空、水、時を触れている。構築が接点として私たちを動物の目で見つめている。

(初出:『現代詩図鑑』2008年秋号)