奥武蔵日帰りドライブ情報 9

道の駅・農産物直売所を訪ねる

奥武蔵日帰りドライブ情報メニュー

トップページ・よくいくドライブコース

ドライブレポート

2008年12月23日(火)両神・吉田へ

2008年11月30日(日)ときがわ・嵐山へ

2008年11月15日(土)柳沢峠・雁坂トンネルへ

2008年10月25日(土)秩父・両神へ

2008年9月23日(月)ときがわ・嵐山へ

2008年8月31日(日)秩父・花園・嵐山へ

2008年7月28日(月)ときがわ・嵐山へ

2008年6月28日(土)両神・三峰神社へ

2008年6月22日(日)両神・吉田・花園へ

2008年5月22日(木) 雁坂トンネルへ

2008年4月26日(土)子の権現・嵐山へ

2008年4月19日8(土)柳沢峠・一宮へ

2008年4月 5日(土) 両神・荒川へ

2008年3月8日(土)ときがわ・花園へ

比較一覧表

訪れた道の駅・農産物直売所等比較一覧表

日帰り圏内 公営日帰り温泉比較一覧表

日帰り圏内 ダム比較一覧表

今日訪ねた

道の駅・農産物直売所

道の駅あらかわ

道の駅大滝温泉

西沢渓谷蒟蒻館

道の駅みとみ

道の駅花かげの郷まきおか

甲州市交流保養センター 大菩薩の湯

丹波山村農林産物直売所

奥多摩 水と緑のふれあい館

2008年8月8日(金)

有間峠・雁坂トンネル・柳沢峠へ

道の駅・農産物直売所を訪ねる

自宅ー青梅ー吹上トンネルー小沢トンネルー有間ダムー有間峠ー浦山タ゜ムー道の駅あらかわー道の駅大滝温泉ー滝沢ダムー雁坂トンネルー道の駅みとみー広瀬ダムー道の駅花かげの郷まきおかー塩山ー大菩薩の湯ー柳沢峠ー丹波山村農林産物直売所ー奥多摩湖ー青梅ー自宅

9時41分に自宅を出発しました。

とにかく今日は暑いので、少しでも涼しいところに行こうということで、標高の高い雁坂峠に行くことにしました。

旧青梅街道、青梅線の東青梅駅前をまっすぐに行けば、奥多摩湖、柳沢峠越えで雁坂峠へ。

右に曲がって成木街道に入れば、名栗、秩父経由で雁坂峠へ。どっちから行くかさんざん迷ったあげく、右折しました。

黒沢2丁目信号、吹上トンネル、松ノ木トンネル、小沢トンネルをぬけて名栗に入ります。

有間ダム

有間ダム手前のところで、涼しさを求めて有間峠越えで行こうかということになり、有間ダム入り口交差点を左折しました。

名栗農林産物加工直売所「お休み処やませみ」に寄ろうかと、見ましたが電灯がついてないので、こりゃあたぶん休みだろうと判断し、通過しました。

代わりにダム北側にある、売店&お休み処に寄ろうと駐車場に車を止め、厨房のドアも開いているのを確認したのですが、まだ開店時間には早いのか、入り口の鍵が開いていません。

仕方がないので、売店脇の木陰からロックフィルダムの堤体をパチリと一枚。

今日は金曜日のせいか、暑さのせいか観光釣り場も人影が見あたりません。

有間峠

上りにはいると、ここ何日かの集中豪雨をともなう雷雨のせいか、沢水の水量が多く一部道路まで流れ出る状態でした。

いつものことですが落石も多く、右の写真のような状況が数十か所ありました。

よく考えてみれば、これらの落石は24時間前に落ちたものなのか、48日前なのか分かりませんが、これだけあると自分の車に当たる確率も考えてしまいます。

峠に着くと、さすがに標高1,142mはちがいます。涼しいです。思わず車の窓を開けました。ちなみに有間山は1,213mです。

下は霞んでいますが、なんとか有間ダムは分かりました。右の写真の真ん中あたり、少し白くなっているところがダムです。

ところが、写真を撮っている間にすずめ蜂が現れたのです。刺されたら大変なので早々に立ち去りました。

峠から少し進んだところで、今度は反対側の雄大な山の景色を写真に撮りました。

すずめ蜂は峠だけかと、涼しいので窓は開けっ放しにしていたのですが、とんでもない、今度は車の中まで入ってきてしまいました。

さいわい、すぐ出て行ってくれたので、事なきを得ました。

その後も、私は見ませんでしたが車の窓ガラスに何回か衝突したそうです。この時季のすずめ蜂はそういう時なんでしょうね。

有間峠を過ぎて、浦山側にかなり下りてきたところで、道の真ん中に直径20センチくらい、長さ 2m くらいの枯木が2本、雨水で流されたのでしょうかありました。

私もずいぶん長い間、林道を通っていますが、この道に限っても十数回は通っていますが、車を下りて障害物を除去したのは初めてのことです。

太さ20センチくらいの枯れた丸太が

道の真ん中に。集中豪雨で流されたのか

登り龍発見

丸太除去ポイントからもう少し下りたところで、今度は大岩を登る龍を発見してしまいました。それが右の写真です。

運転していた私は、まったく気がつかなかったのですが助手席にいた妻が「おもしろい木がある」と言うので、下りて写真を撮りました。

その時は、日陰でなんか暗くてよく分からなかったのですが、写真をパソコンで見ると頭部こそはっきりしませんが、これはまさに大岩を登る龍です。縁起がいいので早速、宝くじを買うことにしました。

ようやく浦山ダムに着いたようです。

浦山ダム

浦山大橋の手前交差点、左折するとダムの西側の道に通じています。しかし、ゲートが閉まっていることが多いのです。でも、今日は開いていました。

いつも同じではおもしろくない、ということでこの交差点を左折し、ダムの西側にでました。

そこで撮ったのが右の写真です。向こう側に小さくダムサイトが見えています。

しかし、しばらく走ると「土砂崩れ通行止め」の看板が出現。ぶつぶつ文句を言いながら、引き返しました。

トンネルをいくつかくぐって浦山ダム資料館に到着です。

以前、何度かここのレストランで食事をしたことがありました。しかし、今は喫茶店になっているようです。

外はどうしようもない暑さの中、冷房が気持ちよく効いているので中に入リました。

2階のギャラリーで、丁度やっていた油絵のグループ展を見ていたら、小学生の何人かが走り回っていました。鬼ごっこ状態です。

道の駅「あらかわ」

早々に資料館をあとにして、道の駅「あらかわ」に向かいました。

着いたのはちょうどお昼ごろでした、それでも新鮮野菜の大方は売れてしまったのかありませんでした。

どこの農産物直売所でも同じですが、開店と同時にお客さんが殺到します。したがって、めぼしいものはかなり早い段階で売れてしまうようです。

買い物の後、道の駅の前にあるそば屋に入るかどうかで少し迷いましたが、まだそんなにお腹がすいてないということで通過しました。

国道140号の手前を左折して、国道と平行しているバイパスをしばらく走ります。白久駅そばの赤い平和橋を渡り140号に合流しました。

道の駅大滝温泉

18キロほど走って道の駅「大滝温泉」につきました。ここで食事をすることになり、郷路館にはいりました。

おそばを頼んでくる間、周りをきょろきょろしていたら、ここはすごい谷底であることに気がつきました。南を見ても北を見ても西も東も、急峻な山ばかりです。

右の写真は、ベランダに出られるガラス戸に貼られた「すずめ蜂注意」の張り紙を撮ったのですが、よく分からないですね。

ここは、丸太の柱が立派だとは思っていたのですが、この南側にある机がすごいですね。これで、写っているのは3分の1ぐらいです。

前回の建具会館で見た囲炉裏が、あの大きさで400年、いくら木の種類が違うとはいえ、これは一体何年なのか非常に興味を覚えるところです。

美味しいお蕎麦をいただいて、雁坂トンネルを目指し出発です。

すぐに、この前わたしが勝手に命名した平神社三叉路に着きました。左に行けば二瀬ダム、右に行けば滝沢ダムに通じます。ここは右に曲がりました。

滝沢ダム

やがて、滝沢ダム手前のループ橋に到達しました。この橋は、平成10年10月開通、下流側大滝大橋、上流側廿六橋(とどろきばし)、愛称は「雷電廿六橋」(らいでんとどろきばし)というそうです。

この辺は景色もいいので、車を止めて写真を撮りたいと思うのですが、止めるところがありません。ダムそのものもいまだ車を止めるところがありません。そのうちできるのでしょうか。

試験湛水中の滝沢ダムの脇を通って雁坂に向かいます。ここにあるトンネルも入れて4つ目のトンネルが2,200mの大峰トンネルです。

雁坂トンネル

大峰トンネルを出て少し行ったところに街路温度計がありました。

34度もありました。今日は暑いです。

ここからさらに上り、小さいトンネルを2つくぐると標高1,000mの豆焼橋です。この橋に続く、744mの奥秩父トンネル、雁坂大橋そして6,625mの雁坂トンネルと続きます。

雁坂トンネルの埼玉側は標高1,100m、山梨側は1,200mあります。ちなみに、雁坂峠は2,082mです。

雁坂トンネルの料金所から少しいったところの街路温度計は29度と表示してました。窓を開けました。涼しいです。

雁坂トンネル有料道路は平成10(1998)年4月23日に開通しました。

それまで国道140号の埼玉県・山梨県にまたがるこの区間は自動車通行不能の状態で「開かずの国道」と呼ばれていました。

このトンネルは国道の山岳トンネルとしては日本一長いトンネル(6,625m)です。

1番 雁坂トンネル(国道140号)6,625m

2番 寒風山トンネル(国道194号)5,432m

3番 安房トンネル(国道158号)4,370m となります。

これにより甲府-秩父間が車で結ばれ、両地域、周辺地域の経済・文化のいろいろな面で好影響を与えているものと思われます。

昭和28(1953)年 構想が発表される

昭和43(1968)年 山梨・埼玉両県で調査を開始

昭和59(1984)年 ルート承認

昭和63(1988)年 山梨県側工事着工

平成2(1990)年 埼玉県側工事着工

平成6(1994)年 本坑貫通

平成10(1998)年4月 トンネル開通

平成10(1998)年10月 大型車通行規制解除

埼玉県側の取付道路(大滝道路)工事の遅れにより大型車の通行を規制していたのです。

西沢渓谷蒟蒻館

料金所から少し下ると、左手に西沢渓谷入口、右は西沢渓谷蒟蒻館です。いつものように、蒟蒻館によりました。

こんにゃくを何点か買うと、どうぞといわれて、お茶と数種類のおいしいこんにゃくが出てきます。今回も、壁に掲げられた書の掛け軸を見ながらいただきました。

この書は、小学校の低学年から中学3年まで全部で8点が、10年前から飾られています。そのうち何点かは、表彰されたことを示すものも張られています。

店番が大旦那の方だったので、「この書を書いた方はもう幾つになられたのですか」と伺ったら「もう三十幾つです」ということでした。

道の駅みとみ

蒟蒻館もそうですが、みとみの道の駅も冷房はしてませんでした。さすが、標高1,100mは違いますね。

丁度、この時季は桃の収穫期のようで桃が沢山並べてありました。

隣にあるイチゴのビニールハウスはイチゴが終ったらしく、何か作業をしてました。今度は何を植えるのでしょうか。

みとみを出発して、すぐ広瀬ダムが見えましたが、ちらっと見るだけにして通過しました。

花かげの郷まきおか

ここまで下りてくると、やはり暑いです。

道の駅の裏山が公園になっており、最近新しい遊具がいくつもできたというので、その写真を撮ろうと思ったのですが、とにかく暑くて階段を上る気になれません。

さいわい、牧丘郷土文化会館の近くに滑り台があったので、いっしょに一枚撮っておきました。残りはもう少し涼しくなってからにします。

いそいで、クーラーの効いた中に入りました。そして、アイスクリームをいただきました。

「花かげの郷まきおか」を出て、次は「甲州市交流保養センター 大菩薩の湯」を目指します。

国道140号を、いったん塩山駅近くまで行って左折して411号に入ればいいのですが、それでは少し遠回りになるので、411号の新省寺近くを目指して、三角形の他の一辺を通るようなコースで行きます。

途中「塩山ふれあいの森総合公園」の中を通ります。

このあたりは、ぶどうや桃・スモモのフルーツ畑がほとんどみたいですね。

411号に出たあと、桃の時季によく寄る桃農家で、小売もやっているお店に寄り桃を買いました。

甲州市交流保養センター 大菩薩の湯

坂をどんどん上がっていき、山岳地帯にはいりかけの辺りに甲州市交流保養センター 大菩薩の湯があります。

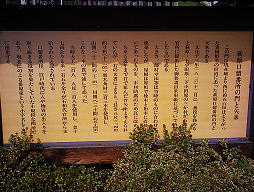

駐車場に車を止めて、ここの売りの、昔この近くにあった萩原口留番所の門と矢来を復元した門をくぐろうとしたとき、その脇に説明板があるのに気がつきました。

その内容は

萩原口留番所の門と矢来

この門は現在地より西に約五百mほど下がった青梅街道の旧道にあった萩原口留番所の門と矢来である。

文化十三年(1816)十二月に番役を務める上萩原・上小田原・下小田原の三か村が石和代官所に提出した御普請出来形帳に基づいて再現したものである。

大きさ、部材寸法等は当時のものに合わせて建築したが、屋根は厚板で棟木と桁木に直接葺いてあったものを、木材防腐のため瓦に改めた。

矢来も近年まで竹で組んだ竹矢来と考えられていたが、右の文書に寄ると、長さ八尺(2.4m)四寸角(12cm)栗木角材三百三本を使用し、山側へ十二間(約22m)、川側へ三十間(約54m)これを三本の貫で通してあった。

当時大工二百人、人足二百人を使用し、金十七両余りと米一石五斗余りが石和代官所から支給されたと記されている。

口留番所は、江戸時代に人や物資の出入りを取り締まる役割を果たしていた小規模な関所であり、現在に残る番屋東という小字名もこれに由来する。

とありました。(一部植木の陰になって、読めない個所は想像で書いています)

保養センターを出て、さらに坂道をしばらく上がっていくと、右折すると雲峰寺に行く交差点があります。雲峰寺も訪れたことは6,7回くらいありますが。さらに行くと、上日川ダムや大菩薩峠があり、そのままいけば国道20号に出ます。

上日川ダム

上日川ダムは湖の名前が大菩薩湖と名付けられています。このダムは揚水発電の葛野川発電所の上池になります。

標高は1,486mで、富士川水系笛吹川の支川である日川の最上流部になります。

落差714mの下池は相模川水系葛野川の支川土室川につくられた葛野川ダムです。

有効貯水量は両ダムとも830万トンです。

揚水発電というのは、深夜、電気消費の少ない時間に、原子力発電所などでつくられた電力を利用して、下池から上池へ水をくみ上げておき、昼間のピーク時に発電する水力発電です。

今日は交差点を曲がらずに、さらに上に行きます。かなり前からこの辺は道路改修が進み、道幅も広くなり走りやすくなりました。

今も、山と山をつなぐ橋が造られ、トンネルが掘られ大工事が進んでいます。

柳沢峠の休憩所は、寄らずに一気に下ります。峠の下りのところでも(丹波山村側)、トンネル工事をしているところがありました。

丹波山村農林産物直売所

4時半くらいになってしまったので、もう閉店してしまったのではないかと思いながら駐車場に下りていきました。

さいわい、5時までだったのでまだやっていました。

駐車場は、温泉の駐車場も兼ねているのでかなりの台数がおけるようです。その駐車場の反対側にあるのが、写真の丹波山村高齢者生活福祉センターです。

いつも人の気配があまりないような気がして、ネットで調べたのですが、具体的に何をやっているのかよく分かりません。センターの設置及び管理に関する条例が出ているだけです。

山梨県は65歳以上の人口が23%、これは全国平均よりも1%多いのです。丹波山村は45.7%、これは県内2位、小菅村も38.2%で3位です。

奥多摩湖

ようやく奥多摩湖に着きました。上流の方で何か浮いているものが沢山ありました。流木のようです。有間峠と同じで、ここ何日かの集中豪雨的雷雨によるものと思われます。

奥多摩水と緑のふれあい館はもう閉まっていました。仕方がないので湖の写真を2,3枚撮って帰りました。

今回の走行距離200.8キロ

燃費14.9キロ

帰宅 5:50

今回もやはり、帰りの柳沢峠では燃費は13キロ/Lでした。それが坂を下りるに従ってどんどんと上がり14.9キロまで上がりました。

クーラーを使っている分だけこの時季はだめですね。

有間ダムの休憩所&売店10時を過ぎても開店

せず、仕方がないので木陰からダムサイトを

パチリ

有間峠の手前 このような落石はいたる

ところに

有間峠から見下ろす間馬ダム

峠から少し浦山側の雄大な眺め

大岩を登る龍

浦山ダムに近い道端で

浦山ダム湖西側の道からダムサイトをのぞむ

この後、土砂崩れ通行止めで引き返す

谷底にあることを実感

道の駅大滝温泉 郷路館より南面をのぞむ

雁坂峠豆焼橋から雁坂大橋をのぞむ

西沢渓谷蒟蒻館の入口

においてある蒟蒻の実

今が盛りの桃がたくさんありました

花かげの郷まきおか

最近できた遊具の滑り台 左は

牧丘郷土文化館(旧室伏学校校舎)

甲州市交流保養センター 大菩薩の湯

にある萩原口留番所の門と矢来の

説明板

真中が門、右下黄色いのが説明板

坂の上の左が本館右がお風呂

丹波山村農林産物直売所の

駐車場の反対側にある

丹波山村高齢者生活福祉センター

奥多摩湖の上流

ここ何日かの集中豪雨的雷雨に

よるのか流木が目立った

奥多摩湖ダムサイト