奥武蔵日帰りドライブ情報 10

道の駅・農産物直売所を訪ねる

奥武蔵日帰りドライブ情報メニュー

トップページ・よくいくドライブコース

ドライブレポート

2008年12月23日(火)両神・吉田へ

2008年11月30日(日)ときがわ・嵐山へ

2008年11月15日(土)柳沢峠・雁坂トンネルへ

2008年10月25日(土)秩父・両神へ

2008年9月23日(月)ときがわ・嵐山へ

2008年8月8日(金)有間峠・雁坂トンネルへ

2008年7月28日(月)ときがわ・嵐山へ

2008年6月28日(土)両神・三峰神社へ

2008年6月22日(日)両神・吉田・花園へ

2008年5月22日(木) 雁坂トンネルへ

2008年4月26日(土)子の権現・嵐山へ

2008年4月19日8(土)柳沢峠・一宮へ

2008年4月 5日(土) 両神・荒川へ

2008年3月8日(土) ときがわ・花園へ

比較一覧表

訪れた道の駅・農産物直売所等比較一覧表

日帰り圏内 公営日帰り温泉比較一覧表

日帰り圏内 ダム比較一覧表

今日訪れた

道の駅・農産物直売所

道の駅「果樹公園あしがくぼ」

道の駅「ちちぶ」

道の駅「はなぞの」

JA埼玉中央小川直売所

ふれあいの里 たまがわ

今日訪れた

その他の施設

秩父神社

菅谷館跡

2008年8月31日(日)

秩父・花園・嵐山へ

道の駅・農産物直売所を訪ねる

自宅-飯能-正丸トンネル-芦ヶ久保-秩父神社-道の駅ちちぶ-花園-小川ー菅谷館跡ーときがわ-飯能-自宅

出発は9時57分。

とにかく、ここ1週間くらいは前線が日本列島の真上に停滞し、雷をともなう集中豪雨があちこちで降り、浸水や崖崩れなどにより死者が出る程の大きな被害を出しています。

この辺も、数日前は夜間雷が鳴りやまず、雨も降っていました。

雷は特に珍しくはありませんが、普通は長くても数時間もすればやむ場合が多く、夕方から翌日の夜明けまで続くのは、記憶にありません。

雨も毎日、断続的に降っていました。

従って、今日は1週間ぶりに晴れて天気はいいのですが、宗旨の林道はあきらめ、平らなところを選んで行くことにしました。

まず、青梅インターに出ます。そして都道44号線岩蔵街道を北上し、岩蔵温泉まで行きます。ここを右折すると都道・県道28号線となります。

都県境を越えてすぐの、遍住院光明寺そばのT字路を右折し、坂を上がります。ここも28号線です。

入間川を渡る橋の手前の大河原交差点を左折し、2キロ程進んだ小岩井神社手前の交差点を右折して、入間川を渡り県道70号を横切って武蔵台団地に入ります。

団地の反対側に出ると、そこは国道299号線の久保交差点になります。

正丸トンネル

そこを左折し、20キロ程行くと正丸トンネルに達します。このトンネルは昭和57年(1982)に完成、長さは1,928mあります。トンネル完成前は、今でも通れる正丸峠を越えていました。

今この峠道を通ると、よくこんな狭い道を大型トラックなどと一緒に走れたなと思います。でもその時は、峠の前後の道も今よりはおそらく狭かったのでしょうね、特に何も感じませんでした。

それでも、秩父まで行くのは大変な思いをして、遠くへ来たという感じでした。

ちなみに、正丸トンネルと平行している西武秩父線の正丸トンネルは昭和44年(1969)完成、長さ4,811mです。当時は私鉄最長の山岳トンネルでした。

道の駅「果樹公園あしがくぼ」

トンネルを抜けると、6キロほどで道の駅「果樹公園あしがくぼ」に着きます。今日撮った写真は、農産物直売所の東側にある立派なトイレと北側にある屋根だけの休憩所です。

トイレの後方、坂を上がったところに芦ヶ久保駅があります。屋根だけの休憩所は、いつも色々な業者が来て何か売っています。

今日は、河原の石(直径10~20cmくらい)に絵を描いたものと磨いてニスを塗った木製のお盆・小さな机などを売る2軒だけでした。

いつもは、椎茸、肉、川魚、とうもろこしなどを焼いて売る店や飲み物を売る店、刃物・小物・装飾品を商う店などが営業しています。

食堂西側のギャラリーでは、刃物・陶器の置物・根付けなどが販売されていました。

秩父神社

国道299号を秩父に向けて進みます。9キロ程で着きます。国道140号と交わる上野町交差点を通り、秩父鉄道を横切ると秩父神社がありました。

秩父神社の創建は、2100年程前第十代崇神天皇の時代になります。

知知夫国の初代国造、八意思兼命(やごころおもいかねのみこと)の十代後の子孫である知知夫彦命(ちちぶひこのみこと)が、祖神をお祀りしたことに始まるとされており、武蔵国成立以前の知知夫国の鎮守として信仰され続けてきました。

現在の祭神は、前記二神と天御中主命(あめのみなかぬしのみこと)、秩父宮雍仁親王(ちちぶのみややすひとしんのう)となっています。

天御中主命いついては、中世以降平良文を祖とする秩父平氏が奉じる妙見信仰と習合し、長く秩父妙見宮として隆盛を極めました。このような流れの中で鎌倉時代に北辰妙見として合祀されました。

秩父宮雍仁親王は大正天皇の第二皇子で、明治以降の近代天皇制では初めての第二皇子(皇弟)であり、明治以降初の直宮家でありました。昭和28年に合祀されています。

妙見信仰

妙見信仰というのは、仏教では北辰妙見菩薩に対する信仰をいいますが、そのもとは道教における星辰信仰、特に北極星・北斗七星に対する信仰であります。

妙見信仰は星宿信仰に道教、密教、陰陽道などの要素が混交しており像容も一定していません。

明治以前の妙見信仰は、仏教の北辰妙見信仰と道教の鎮宅霊符信仰、神道の天御中主信仰が入り混じったものでありました。

明治になると神仏分離令により鎮宅霊符神が邪教として排除されたため、鎮宅霊符信仰はきわめて少なくなりました。

秩父神社が鎌倉時代に社殿が焼失し、再建する際に妙見菩薩を合祀し、秩父三十四箇所の十伍番札所蔵福寺が別当寺的な存在で当社を維持管理しました。

以後、明治の神仏分離令まで「妙見宮」として栄え、本来の「秩父神社」の名称より「秩父大宮妙見宮」の名称の方が有名でありました。

蔵福寺は、明治になるまで妙見宮の別当寺として秩父神社内にありましたが、神仏分離令により廃寺となりました。

当時の住職は神官となり、本尊は小鹿野町の十輪寺に、薬師堂は札所三番の常泉寺に渡り、札所十五番は小林寺が継承することとなりました。

永禄12年(1569)、武田信玄の秩父侵攻によって、妙見宮も焼き払われてしまいました。その後天正19年(1591)、新たな支配者となった徳川家康は御朱印地を安堵しした上、新たに50石を寄進しました。

さらに、翌天正20年(1592)には、家康によって風格ある荘厳な権現造りの現在の社殿が再興されました。

道の駅「ちちぶ」

ふたたび上野町交差点まで戻り、左折して花園を目指します。交差点を曲がってすぐに、道の駅「ちちぶ」がありました。ここは、芦ヶ久保の道の駅ができるまではよく寄っていたのですが、最近は素通りすることがほとんどになってしまいました。今日は久しぶりに寄ることにしました。

駐車場は大型が12台、普通車が81台駐車できるとあります。かなりの広さです。できれば大型は道路寄りが良かったのではないでしょうか。今の位置では小型に止められて大型が駐車できないと思います。

正面入り口から中に入ると、案内コーナーがあり秩父近辺の施設のパンフレット等が置いてあります。

左側が物産館になっいます。地元の野菜、果物に漬け物、お菓子、ハチミツ、饅頭や団子、米などがあります。

さらに、竹細工、木工製品、竹炭製品、キーホルダーや絵葉書、風呂敷やハンカチ・タオルの染め物、そしてワインに日本酒、地ビール等々多数を置いています。

中央には秩父そばの会が運営する立ち食いそばコーナー、障害福祉団体が運営する手造りの店「ぽっぽ」のパンも絶品であります。

右側の100席あるレストラン荷車屋では、独特のパフォーマンスが楽しい。

入り口の外ではソフトクリームやコロッケを売る売店もあります。

帰り際に、昔懐かしい瓶コーラがあったので、シュポと栓を抜いて飲みました。

皆野寄居有料道路

再び、140号線に戻って花園に向かいました。和銅黒谷駅前を過ぎ木毛信号の先に皆野寄居有料道路の秩父側起点があります。

ここを入って有料道路に入りました。本当はこの辺にあるレストラン皆野に入って昼食の予定だったのですが、ないのです。

後で地図でよく調べたら、最近は吉田から来て皆野寄居有料道路に入ることが多く、親鼻駅近くに出て国道140号を渡り皆野長瀞ICから入っていたことが分かりました。

レストラン皆野は140号とICの間にあるので、起点から入れば見つからないのは当然のことでした。

ちなみに、レストラン皆野の隣にはJAちちぶ皆野観光農園村という農産物直売所があります。以前数回訪れたことがありますが、次回実際に寄った時に詳しく報告したいと思います。

皆野寄居有料道路は、埼玉県大里郡寄居町と秩父郡皆野町とを結ぶ国道140号のバイパス道路であります。

国道140号の長瀞町周辺に於ける混雑回避を目的として整備されました。

長さは10キロ弱ですが、自然保護のため「美の山トンネル」1,614m、「釜伏トンネル」2,560m、「風布トンネル」1,320mと1,000mを越えるトンネルが3本もあります。

しかし、10キロしかないのですぐに着いてしまいます。寄居末野郵便局付近の140号線に合流します。

そのまま、花園に向けて8キロ程進むと、花園警察署の手前に道の駅「はなぞの」があります。

道の駅「はなぞの」

道の駅の中なのか隣なのか、はっきりしない部分がありますが、JA花園農産物直売所があります。

直売所のホームページによると、この直売所は昭和58年にJA花園の組合員が集まり、当時下火になってきた養蚕に変わるものとして、新農業構造改善事業の補助金を活用して、植木中心ではじめられたということでありました。

年間売上は1億円もあれば上出来と考えていましたが、あれよあれよという間に増え続け、今では年間11億円、うち野菜が6億円になってしまいました。

野菜の出荷登録生産者は286人(当初は40人)植木は109人います。ご多分に漏れず、高齢化はここでも進行しています。女性の割合は60%になります。年間売上が個人で1,000万円を越える人が3,4人いるそうです。

品質の管理はなかなか厳しく、1度規格外のものを販売すると警告を受け、3回以上警告を受けると販売できなくなります。

平日の来客は2,500人、日曜日は5,000人、年間ではおよそ100万人になります。

遠方から車で来る人の割合がが90%になっています。平成10年の「道の駅」の開業と雁坂トンネルの開通が来客の増加に拍車をかけたようです。

レストラン皆野に入り損ねてしまったので、直売所の食堂で昼食を食べました。セルフサービスになっていて、値段も安く、その割には美味しいのではないかと思います。

食後、妻はアルエットを一回りして、巨大ビニールハウスの花を丁寧に全部見て、外の鉢植えもゆっくり見る頃は私は暑さに耐えられなくなり、冷房の効いている野菜売り場に避難していました。

イチジクの苗など数点を買って、ようやく嵐山に向け出発です。

国道140号を1キロ半ほど戻り、玉淀大橋北交差点を左折し、玉淀大橋をわたり、国道254号線に入ります。

あとはただ、まっすぐに15キロほど行けば嵐山に着きます。

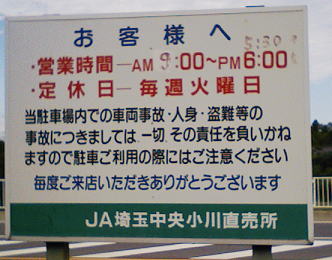

JA埼玉中央小川直売所

途中小川で、前回通ったとき発見したのですが寄り損なったJA埼玉中央小川直売所に寄りました。

この直売所はホームページによると、開設から15年目を迎えるそうです。 春は山菜の出荷から始まり、夏はメロン、ズッキーニ、秋に栗、いも、冬に銀杏、くるみと季節感あふれた特産品が揃います。

フレッシュな地元産野菜と切り花などを主に販売してます。

お店の外にも、蕎麦やうどんなどが食べられる店とお団子屋さんがありました。

JA埼玉中央小川直売所を出るとすぐに嵐山です。いつも寄るJA埼玉中央嵐山農作物直売所は今日はいいというので、その少し先にある埼玉県立嵐山史跡の博物館・菅谷館跡に行きました。

菅谷館跡

ここは過去に1,2度訪れたことがありました。しかし、その時は散歩することが主な目的で、単に古い館の跡で、空掘りや土塁が残っている程度の認識しかありませんでした。

ところが最近、青梅の松ノ木トンネルのところで出てきた、あの秩父の英雄、畠山重忠の館であったことが分かりました。しかも、重忠に関する資料や展示もあるということなので、機会があったらぜひ寄りたいと思っていました。

畠山重忠

畠山重忠(長寛2(1164)年~元久2(1205)年)は武勇にすぐれ忠義にあつい人物でした。頼朝のはじめての武家政権を打ち立てるという偉業は、彼をはじめとする御家人によって成し遂げられたのです。

数いる御家人の中で、頼朝に最も信頼されていた武将のひとりが畠山重忠でした。頼朝の数々の軍事作戦にあたっては、栄えある先陣を命じられることが数多くありました。

生誕地は埼玉県深谷市畠山(旧大里郡川本町畠山)です。父重能の代に秩父郡吉田町から、畠山に移り畠山姓を名乗りました。

現在生誕の地は畠山重忠公史跡公園になっていて、重忠主従の墓、館跡、産湯の井戸、一の谷鵯越のあの馬を背負った銅像などがあります。

重忠の父重能は、平治の乱で頼朝の父義朝が敗死してからは、平家に従っていました。

治承4(1180)年8月17日 源頼朝が相模国足柄郡石橋山で挙兵したのに対し、大番役のため在京の父に代わり17歳の重忠が平家側として参戦しました。

8/24 頼朝がすぐに敗れて安房に逃亡したため、石橋山には間に合いませんでした。ところが、鎌倉油井ヶ浜で頼朝側についた母方の伯父である相模の三浦義澄と遭遇し、手違いから合戦となり、郎従五十余人を死なすこととなってしまいました。

8/26 親戚である河越重頼、江戸重長らと衣笠城に三浦氏を攻め、母方の祖父三浦義明を戦死させました。

10/4長井の渡しで河越重頼、江戸重長らと、再起して武蔵の国に進出してきた頼朝と参会、頼朝に従うこととなりました。この時、父重能は依然京にありました。

宇治川の合戦

そして元暦元年(1184)正月には、源義経に属して木曽義仲と宇治川で戦うこととになりました。

宇治川合戦における重忠の活躍については、吾妻鏡や平家物語にもありますが源平盛衰記が最もくわしく扱っています。

「手勢五百余騎、さと河にぞ打入れ」て「強き馬をば上手に立てて、厲しき流れを防がせよ、弱き馬をば下手に立てて、ぬるみに付けて渡すべし」と下知しながら馬いかだを組んで宇治川を押し渡ったことをはじめとして華々しい戦いぶりを述べています。また、

宇治路を破った源義経ら六騎の武者が法皇の院の御所に馳せ参じ、先ず義経が名乗ったのに続いで「青地の錦の直垂に、赤威の鎧を着、備前作りのかう平の大太刀帯いたるは、武蔵国の住人秩父の末流、畠山庄司重能が一男次郎重忠、生年二十一と名乗る」・・・と記しています。

一ノ谷の合戦・鵯越の逆落とし

源平盛衰記によると

畠山は、壇の上にて馬より下り,差しのぞいて申しけるは『爰は大事の悪所,馬転ばして悪しかるべし,親にかかる時子にかかる折と云う事あり,今日は馬を労わらん』とて,手綱腹帯より合わせて,七寸に余りて大いに太き馬を,十文字に引きからげて,鎧の上に担ぎ負うて,椎の木のすだち一本捩切り杖につき,岩のはざまをしずしずとこそ下りけれ。東八か国に大刀とは云いけれども,只今かかる振る舞い,人倫には非らず,誠に鬼神のしわざとぞ,上下舌を振いける。・・・

奥州征伐

文治5年(1189)7月19日 頼朝は奥州の藤原氏を討つため、自ら大将軍となって鎌倉を出発しました。

その先陣を命じられた重忠は軍夫のうち30人には鋤や鍬を持たせました。相手の藤原泰衡は陸奥国阿津賀志山に城壁をつくり、堀をほってこれに対峙しました。合戦の前夜、重忠は軍夫を使って急ぎこの堀を埋めたのであります。

吾妻鏡8月7日の記事は、重忠の思慮の深さが城郭の堀を埋めるのに役立ち、人馬の進攻がうまくいったのであって「すでに神に通じていたのであったろうか」というのであります。

さらに、この戦で重忠は、きまりを犯して抜け馳けの先陣争いをした武者の行動を悠然と見逃してやったり、捕虜となった敵将の取調べにあたり名誉を重んじた扱いをして心服させたことなど、武将としての風格を思わせる話しを残しています。

鎌倉幕府における北条氏の台頭

建久3(1192)年頼朝は征夷大将軍に任じられ、名実ともに武家政権を打ち立てました。ところが、その7年後の正治1(1199)年死亡してしまいます。

嫡子頼家は18歳。不安です。そこで、有力御家人13人の合議制で事を処理することとなりました。

ここで、外戚に当たる北条時政・義時父子が台頭してきます。

具体的には、他の有力御家人を次々と、様々な口実を設け滅ぼしていったのです。

1200年は梶原景時、この場合は重忠も梶原景時の非を訴える連判状に署名したぐらいでしたので、何とも言えないのですが、とにかく滅ぼされました。

そのあとは、1203年比企能員、1205年畠山重忠、1213年和田義盛という具合に有力御家人が次々と滅ぼされていきました。

1203年重病となった頼家は、伊豆に幽閉され、弟の実朝が将軍となりました。このとき、北条時政は執権となりました。

実朝は翌年死亡してしまいます。暗殺とも言われています。

頼朝の血が絶えた後の将軍は摂関家から迎えています。さらにその2代後からは、政治に関与しないことを通例とする宮将軍を迎えています。

鎌倉幕府は、実質的には北条幕府だったのです。

重忠が滅ぼされた二俣川の戦い

元久2年(1205)6月19日早朝<、重忠は稲毛重成の「鎌倉に何か起こりそうだ」という報らせによって、合戦の準備なしの135騎で菅谷の館を出発し、6月22日に二俣川(横浜市)に着きました。

幕府側では重忠が鎌倉に向かったということで北条義時を総大将として数万の大軍を差し向け、22日昼頃に両者が二俣川で対陣しました。

息子の重保がすでに討たれ、数万の大軍が向けられていることを知り、はじめて北条氏にはかられたことを悟りました。

家来は、この際秩父に帰って陣を立て直すことをすすめましたが、重忠は「梶原氏がそうやって滅ぼされた。重忠は幕府に異心などない、討たれても武士の名誉を重んずる」といって聞き入れずに戦い、矢にあたって死亡してしまいました。年42歳でありました。

ふれあいの里 たまがわ

菅谷館跡から254号を少し戻って、最初の信号を左折。5キロほど行くと「ふれあいの里たまがわ」があります。今日も最後の立ち寄りポイントとなりましたが寄りました。

最近の雨のせいで、出荷量が少なかったのか、あるいは売れてしまったのか、野菜売り場の棚は写真のようにガラガラでした。

いろいろと買い物をしたあと、いつものように玉川中、ときがわ町役場付近、明覚駅そばを通り、ときがわ町役場第二庁舎付近の交差点を左折して生越、毛呂、高麗川を通り飯能に出て家へ帰りました。

今回の走行距離132.1キロ

燃費14.7キロ

帰宅 4:36

![]() トップページへ

トップページへ

道の駅「果樹公園あしがくぼ」の立派なトイレ

北側広場にある屋根だけの建物

秩父神社神門 奥に見えるのは拝殿

拝殿正面左にある

左甚五郎作と伝えられる「子宝・子育ての虎」

左甚五郎作 本殿東側の「つなぎの龍」

丁度拝殿では雅楽の演奏が行われていた

道の駅「ちちぶ」

道の駅「はなぞの」のアルエットは

地元で作られている特産品の展示と販売

それに情報コーナーもあります

JA花園農産物直売所

外の広大な盆栽・鉢植えコーナーから

鉢植え花卉類のビニールハウスを望む

JA埼玉中央小川直売所の看板

JA埼玉中央小川直売所の正面

巨大カボチャが展示されていた

埼玉県立嵐山史跡の博物館 菅谷館跡の看板

埼玉県立嵐山史跡の博物館 菅谷館跡の案内図

ふれあいの里 たまがわ

なすと栗しか残っていない棚

ふれあいの里 たまがわ正面